| 浮世絵 浮世草子 |

|

|

|

||

| 浮世絵トップページ | 版本目録 | 天竺老人トップページ |

| 浮世草子 |

| 文学史上では「仮名草子」の次に流行するのが「浮世草子」である。その期間は天和2年(1682)に刊行された西鶴の「好色一代男」を始まりとして、天明3年(1783)に刊行された福隅軒蛙井(ふくぐうけん あせい)の「諸芸独自慢」までの100年間をいい、上方を中心として約700種の草子が刊行されたという。 100年間と期間が長く、浮世草子の内容もその間に変化する。もともと「浮世草子」の名称も元禄時代(1688~)以降に使われたものであり、当初は仮名草子と区別されていなかったという。また”浮世”という言葉の意味も最初のころは”好色”と同意語で用いられており、長編化した作品が主流を占めるようになると「風流読本(ふうりゅうよみぼん)」と呼ばれることが多くなったという。もっとも”風流”という言葉も当時は好色あるいは当世的な意味合いで用いられていたことから、明治以降はこれらを含めて「浮世草子」と呼称するようになったようである。 私の手元の解説書によると、浮世草子の100年間を以下の5期に分類している。作品はこの分類に従い区分して掲載しています。 第1期 天和2年(1682)~元禄12年(1699) 「好色一代男」に始まり西沢一風の「御前義経記」が刊行される前年まで。 第2期 元禄13年(1700)~正徳1年(1711) 「御前義経記」の刊行の年に始まり、江島其磧の「傾城禁短気」まで。 第3期 正徳1年(1711)~享保21年(1736) 八文字屋と江島其磧の抗争が表面化した時から江島其磧の死没まで。 第4期 元文2年(1737)~明和3年(1766) 江島其磧没後から八文字屋が版木を売却するまで。 第5期 明和4年(1767)~天明3年(1783) 「諸芸独自慢」が刊行されるまで。 西鶴、西沢一風、江島其磧など才能豊かな作者を輩出し、上方を中心に興隆を極めた浮世草子も、後半は安易で惰性に流れた作品しか生み出せず、江戸の地に新しい文学(黄表紙)が起こる安永年間(1772~1780)になると衰退し、終焉を迎える。 ※掲載作品は全て国立国会図書館デジタルコレクション(著作権保護股間満了)をもとに編集したもので、色合い、色彩、サイズなど任意に加工・補正・修正しています。 |

| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |

|

|

|

|

| 第1期 | 天和2年(1682)~元禄12年(1699) |

| 西鶴の「好色一代男」はそれまでの仮名草子には見られなかった斬新な手法、内容で当時の読書層に大きな衝撃を与えた。西鶴自身も恐らく予想もしなかった思いがけない成功を手にして驚いたのではないか。類作を次々と発表し、浮世草子作者として不動の地位を得る。この西鶴の成功に対し当時の作者の反応は二様に分かれる。一つは西鶴の手法を真似て追随するもの。もう一つは対抗して新しい手法の浮世草子を刊行するもの。後者の代表が京都の書肆・西村屋(西村市郎右衛門)で、ここから出版された草子を西村本といった。西村本は一時的に西鶴と張り合ったが、結局は西鶴と同じ様な内容の草子を出すことになる。 現代人から見た西鶴作品の評価は、好色面よりも 人間観察の深さや鋭さに重きを置くが、おそらく当時の読者はもっぱら上滑りな好色面にのみ興味を持っていたのではないか。西鶴没後も元禄の末ごろまでは好色物が主流となった。この時期の代表的な作者に「好色万金丹」を書いた夜食時分(やしょくじぶん)、「好色産毛」を書いた雲風子林鴻(うんぶうしりんこう)がいる。 |

|

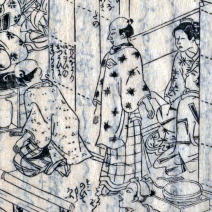

好色一代男 絵:井原西鶴 作:井原西鶴 |

出版年:天和2年(1682) 版元:秋田屋市兵衛 浮世草子 8巻 |

||

|

嶋原大和暦 絵: 作: |

出版年:天和3年(1683) 版元:和気屋長兵衛 浮世草子 4巻 |

||

|

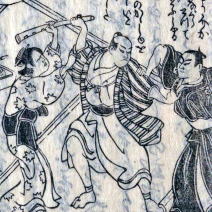

好色一代男(江戸版) 絵:菱川師宣 作:井原西鶴 |

出版年:貞享1年(1684) 版元:川崎七郎兵衛 浮世草子 8巻 |

||

|

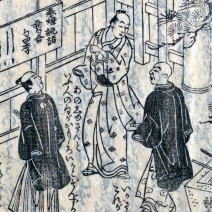

諸艶大鑑 絵:井原西鶴 作:井原西鶴 |

出版年:貞享1年(1684) 版元:池田屋三良右衛門 浮世草子 8巻 |

||

|

好色五人女 絵:吉田半兵衛 作:井原西鶴 |

出版年:貞享3年(1686) 版元:森田庄太郎 浮世草子 5巻 |

||

|

好色一代女 絵:吉田半兵衛 作:井原西鶴 |

出版年:貞享3年(1686) 版元: 浮世草子 6巻 |

||

|

本朝二十不孝 絵: 作:井原西鶴 |

出版年:貞享3年(1686) 版元:千種五兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

近代艶隠者 絵:井原西鶴 作:西鷺軒橘泉 |

出版年:貞享3年(1686) 版元:河内屋善兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

好色三代男 絵: 作:未達(西村市郎右衛門) |

出版年:貞享3年(1686) 版元:坂上勝兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

男色大鑑 絵: 作:井原西鶴 |

出版年:貞享4年(1687) 版元:万屋清兵衛 浮世草子 8巻 |

||

|

武道伝来記 絵:吉田半兵衛 作:井原西鶴 |

出版年:貞享4年(1687) 版元:岡田三郎右衛門 浮世草子 8巻 |

||

|

梅のかほり 絵:菱川師宣 作:夢遊軒 |

出版年:貞享4年(1687) 版元: 浮世草子 5巻 |

||

|

御伽比丘尼 絵: 作:未達(西村市郎右衛門) |

出版年:貞享4年(1687) 版元:西村市郎右衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

新竹斎 絵: 作: |

出版年:貞享4年(1687) 版元:西村市郎右衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

日本永代蔵 絵: 作:井原西鶴 |

出版年:元禄1年(1688) 版元:森田庄太郎 浮世草子 6巻 |

||

|

武家義理物語 絵:吉田半兵衛 作:井原西鶴 |

出版年:元禄1年(1688) 版元:安井加兵衛 浮世草子 6巻 |

||

|

新可笑記 絵: 作:井原西鶴 |

出版年:元禄1年(1688) 版元:岡田三郎右衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

正月揃 絵: 作:白眼居士 |

出版年:元禄1年(1688) 版元:風月堂 浮世草子 6巻 |

||

|

真実伊勢物語 絵: 作: |

出版年:元禄3年(1690) 版元:吉野屋次郎兵衛 浮世草子 3巻 |

||

|

好色由来揃 絵:吉田半兵衛 作:吉田半兵衛 |

出版年:元禄5年(1692) 版元:万屋彦三郎 浮世草子 5巻 |

||

|

世間胸算用 絵: 作:井原西鶴 |

出版年:元禄5年(1692) 版元:伊丹屋三郎右衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

西鶴置土産 絵:蒔絵師源三郎 作:井原西鶴(遺稿) |

出版年:元禄6年(1693) 版元:青山為兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

男色小鑑 絵: 作:九思軒鱗長 |

出版年:元禄6年(1693) 版元:松葉屋清兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

西鶴織留 絵:蒔絵師源三郎 作:井原西鶴(遺稿) |

出版年:元禄7年(1694) 版元:上村平右衛門 浮世草子 6巻 |

||

|

香がかほり 絵: 作:九思軒鱗長 |

出版年:元禄8年(1695) 版元:松会 浮世草子 3巻 |

||

|

好色十二人男 絵: 作:舎衣軒 |

出版年:元禄8年(1695) 版元:井筒屋庄三郎 浮世草子 6巻 |

||

|

玉櫛笥 絵: 作:林義端 |

出版年:元禄8年(1695) 版元:西村市郎右衛門 浮世草子 7巻 |

||

|

万の文反古 絵: 作:井原西鶴(遺稿) |

出版年:正徳2年(1712) 版元:池田屋三良右衛門 浮世草子 5巻 初版は元禄9年(1696)掲載本は再版本 |

||

|

好色忘花 絵: 作:如酔 |

出版年:元禄9年(1696) 版元:木村六右衛門 浮世草子 5巻(第2巻が欠) |

||

|

玉箒子 絵: 作:林義端 |

出版年:元禄9年(1696) 版元:西村市郎右衛門 浮世草子 6巻 元禄8年刊行「玉櫛笥」の続編 |

||

|

好色万金丹 絵: 作:夜食時分 |

出版年:元禄10年(1697) 版元:伊丹屋太郎右衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

小夜嵐 絵: 作:井原西鶴 |

出版年:元禄11年(1698) 版元:小川新兵衛 浮世草子 5巻(10巻) 全10巻で刊行されたものですが、掲載は後編の5巻のみです。本書は西鶴の著書ではないとする批評もある |

|

新色五巻書 絵: 作:西沢一風 |

出版年:元禄11年(1698) 版元:萬屋仁兵衛 浮世草子 5巻 西沢一風の処女作。西鶴の好色五人女に倣った作。 |

||

| ページトップ |

|

|

|

|

| 第2期 | 元禄13年(1700)~正徳1年(1711) |

| これまでの主流であった好色を前面に出した浮世草子に新しい風が吹く。西沢一風が書いた「御前義経記」は好色さを残しつつも義経記の当世化(やつし)を試みた作品として注目を集める。義経記の伝説、謡曲、古浄瑠璃を織り込み、かつ当時流行の人気歌舞伎、浄瑠璃の場面を取り込み、これまでの浮世草子の本質を変えるような変革ではないものの、外面的ながら新しい作風をもたらした。 元禄14年(1701)には八文字屋から江島其磧が「けいせい色三味線」を出す。役者評判記の体裁をとりながら、遊里の風俗を好色描写を抑えて趣向・構成に工夫を凝らして浮世草子の新しい手法を見出している。 宝永年間(1704~1710)になり西沢一風と組んだ書肆・菊屋七郎兵衛と江島其磧を専属の作者として抱える八文字屋が浮世草子出版の主導権を争うが、其磧の作品の評価が高く八文字屋の勝利に終わる。一風はこれにより浮世草子の第一線から退くことになる。 |

|

好色一もとすすき 絵:菱川師房 作:桃乃はやし |

出版年:元禄13年(1700) 版元: 浮世草子 5巻 |

||

|

御前義経記 絵: 作:西沢一風 |

出版年:元禄13年(1700) 版元:上村平右衛門 浮世草子 8巻 |

||

|

けいせい色三味線 絵: 作:江島其磧 |

出版年:元禄14年(1701) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

元禄曽我物語 絵: 作:都の錦 |

出版年:元禄15年(1702) 版元:舛屋五郎右衛門 浮世草子 6巻 東海道仇討 |

||

|

男色木芽漬 絵: 作:漆屋園斎自然坊 |

出版年:元禄16年(1703) 版元:中村善七郎 浮世草子 6巻 |

||

|

風流今平家 絵: 作:西沢一風 |

出版年:元禄16年(1703) 版元:菊屋七郎兵衛 浮世草子 6巻(第3、4巻欠) |

||

|

立身大福帳 絵: 作:唯楽軒 |

出版年:元禄16年(1703) 版元: 浮世草子 7巻 |

||

|

好色亦寐の床 絵:奥村政信 作:佐つき |

出版年:宝永2年(1705) 版元:万屋清兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

長者機嫌袋 絵: 作:福富言粋 |

出版年:宝永2年(1705) 版元: 浮世草子 4巻 |

||

|

宝永千歳記 絵: 作:田村栄秀 |

出版年:宝永2年(1705) 版元:三崎半兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

宇津山小蝶物語 絵:大森善清 作:森田吟夕 |

出版年:宝永3年(1706) 版元:栗山宇兵衛 浮世草子 8巻 |

||

|

熊谷女編笠 絵: 作:錦文流 |

出版年:宝永3年(1706) 版元:万屋彦太郎 浮世草子 5巻 |

||

|

新武道伝来記 絵: 作:和田氏末孫某 |

出版年:宝永3年(1706) 版元:新板屋権八 浮世草子 6巻 |

||

|

風流仕形舞 絵: 作: |

出版年:宝永3年(1706) 版元:新板屋戌之助 浮世草子 5巻(第2巻欠) |

||

|

男色比翼鳥 絵:奥村政信 作:東の紙子 |

出版年:宝永4年(1707) 版元:山田屋三四郎 浮世草子 6巻 |

||

|

本朝浜千鳥 絵: 作:永井正流 |

出版年:宝永4年(1707) 版元: 浮世草子 6巻(第6巻欠) |

||

|

関東名残の袂 絵:奥村政信 作:忍岡やつかれ |

出版年:宝永5年(1708) 版元:泉長兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

風流門出加増蔵 絵:奥村政信 作: |

出版年:宝永5年(1708) 版元:小谷茂左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

夕かほ利生草 絵:鳥居清信 作:松の緑 |

出版年:宝永5年(1708) 版元:平野屋吉兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

今様二十四孝 絵: 作:月尋堂 |

出版年:宝永6年(1709) 版元:書林善兵衛 浮世草子 6巻 |

||

|

紅白源氏物語 絵:奥村政信 作:梅翁 |

出版年:宝永6年(1709) 版元:山口屋権兵衛 浮世草子 6巻 |

||

|

世間用心記 絵: 作:月尋堂 |

出版年:安永2年(1773) 版元:菊屋七郎兵衛 浮世草子 5巻 宝永6年(1709)出版の「てれん用心記」の改題本 |

||

|

御入部伽羅女 絵: 作:湯漬翫水 |

出版年:宝永7年(1710) 版元:老松喜作兵衛 浮世草子 6巻 |

||

|

野白内証鑑 絵: 作:江島其磧 |

出版年:宝永7年(1710) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻(第5巻欠) |

||

| ページトップ |

|

|

|

|

| 第3期 | 正徳1年(1711)~享保21年(1736) |

| 正徳1年(1711) に八文字屋と専属作者の江島其磧との間で争いがおこる。其磧は当初著作物に自身の名でなく八文字自笑の著作名で出版することを承諾していたようであるが、作品の評価が上がるとこれに不満を持つようになり、また利益配分の面でも対立する。其磧は独立して江島屋という本屋を立上げて、ここから自身の本を出版するが、八文字屋も別の代わりの作者を立てて対抗する。其磧には支援する書肆もあったようであるが、営業基盤が確立し資本力で圧倒的有利な立場の八文字屋に敵うことはなく、其磧が屈する形で享保3年(1718)に和解する。以後、其磧は八文字屋から出版することになるが著作名は自笑と其磧の両方が記載されることになった。八文字屋と其磧の和解により八文字屋は浮世草子界の覇権を手にすることとなり、以後50年間にわたり浮世草子界に君臨することとなる。和解後の其磧は新しい境地、気質物といわれる作風を創出する。 宝永期の末頃から赤穂浪士の事件をもじった芝居が人気を集めたことに刺激され、また上方中心であった浮世草子の出版元も江戸へ販売店を出店するようになると武士を対象とした武家物、時代物の浮世草子が数多く出版されるようになる。享保年間(1716~1735)には武家物、時代物が浮世草子の主流を占めるまでになった。 |

|

当世智恵鑑 絵: 作:都の錦 |

出版年:正徳2年(1712) 版元:舛屋孫兵衛 浮世草子 6巻 |

||

|

一夜船 絵: 作:北条団水 |

出版年:正徳2年(1712) 版元:北尾八兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

文武さざれ石 絵: 作:月尋堂 |

出版年:正徳2年(1712) 版元:瀬戸物屋伝兵衛 浮世草子 6巻 |

||

|

頼朝三代鎌倉記 絵: 作:江島其磧 |

出版年:正徳2年(1712) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

西海太平記 絵: 作: |

出版年:正徳3年(1713) 版元: 浮世草子 5巻 |

||

|

竹斎狂歌物語 絵: 作: |

出版日:正徳3年(1713) 版元:安井弥兵衛 浮世草子 3巻 |

||

|

新小夜嵐 絵: 作: |

出版日:正徳5年(1715) 版元: 浮世草子 6巻 |

||

|

今源氏空船 絵: 作:西沢一風 |

出版年:享保1年(1716) 版元:菊屋長兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

西鶴伝授車 絵: 作:天狗堂転蓬 |

出版年:享保1年(1716) 版元:村上宗吉 浮世草子 5巻 |

||

|

新うす雪物語 絵:大森善清 作:蘭溪 |

出版年:享保1年(1716) 版元:向井八三郎 浮世草子 5巻 |

||

|

武道江戸紫 絵:石川流宣 作:石川流宣 |

出版年:正徳6年(1716) 版元:山田屋三四郎 浮世草子 5巻 |

||

|

武道継穂の梅 絵:石川流宣 作:石川流宣 |

出版年: 版元:相模屋太兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

忠義太平記大全 絵:吉川盛信 作: |

出版年:享保2年(1717) 版元:菱屋治兵衛 浮世草子 3巻(全12巻のうち第1巻~第3巻) |

||

|

けいせい竈照君 絵: 作: |

出版年:享保3年(1718) 版元:錦屋喜兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

鎌倉比事 絵: 作:月尋堂 |

出版年:享保3年(1718) 版元:中川茂兵衛 浮世草子 6巻 |

||

|

諸家軍配記 絵: 作:九二軒鱗長 |

出版年:享保3年(1718) 版元:銭屋庄七良 浮世草子 8巻 |

||

|

野傾咲分色孖 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保3年(1718) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

風流傾国能言 絵: 作: |

出版年:享保4年(1719) 版元: 浮世草子 1巻 |

||

|

武道近江八景 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保4年(1719) 版元: 浮世草子 5巻 |

||

|

浮世親仁気質 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保5年(1720) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 4巻(全5巻のうち第1巻が欠) |

||

|

日本契情始 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保6年(1721) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

雛鶴源氏物語 絵:奥村政信 作:梅翁 |

出版年:享保6年(1721) 版元:山口屋権兵衛 浮世草子 6巻 |

||

|

薄紅葉 絵: 作: |

出版年:享保7年(1722) 版元:向井八三郎 浮世草子 5巻 |

||

|

出世握虎昔物語 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保11年(1726) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

本朝会稽山 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保13年(1728) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

熊坂今物語 絵: 作:西沢一風 |

出版年:享保14年(1729) 版元:菊屋長兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

世間手代気質 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保15年(1730) 版元:菊屋喜兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

富士浅間裾野桜 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保15年(1730) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

昔男時世妝 絵: 作:也来 |

出版年:享保16年(1731) 版元:奢屋伝兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

傾城歌三味線 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保17年(1732) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

婚礼名護屋吾妻日記 絵: 作:舞閣 |

出版年:享保17年(1732) 版元:池田屋源助 浮世草子 5巻 |

||

|

鬼一法眼虎の巻 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保18年(1733) 版元:菊屋七郎兵衛 浮世草子 7巻 |

||

|

高砂大嶋台 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保18年(1733) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

那智御山手管滝 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保18年(1733) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

風流友三味線 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保18年(1733) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

咲分五人娘 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保20年(1735) 版元:菱屋治兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

渡世身持談義 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保20年(1735) 版元:菊屋喜兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

風流西海硯 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保20年(1735) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

当流雲のかけはし 絵: 作:柳心 |

出版年: 版元:柏原与左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

愛護若一代記 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保20年(1735) 版元: 浮世草子 5巻 |

||

|

諸商人世帯形気 絵: 作:江島其磧 |

出版年:享保21年(1736) 版元:菊屋七郎兵衛 浮世草子 6巻 |

||

|

和漢遊女容気 絵:西川祐信 作:江島其磧 |

出版年:享保年間 版元:谷村清兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

今長者物語 絵: 作:西沢一風 |

出版年:享保年間(1716~1735) 版元: 浮世草子 1巻 |

||

| ページトップ |

|

|

|

|

| 第4期 | 元文2年(1737)~明和3年(1766) |

| 江島其磧没後、八文字屋の専属作家となったのは多田南嶺(ただなんれい1698~1750)。多田南嶺は神道・兵学の学者で、その余技として20作余りの浮世草子を書いたとされる。作品は全て八文字自笑または其笑の名前で出版されて本人の名前での出版作品はない。南嶺は其磧をしのぐ才能の持ち主であったと評されることもあるが、奔放でむら気のある人物であったようで下落傾向であった浮世草子の改革者とはなり得なかった。多田南嶺没後は其笑の子・瑞笑が執筆するが、作品の質は低く、かつ時代の変化もあり明和3年(1766)に瑞笑が没すると、八文字屋はこれまで出版した板木の大部分を大坂の升屋大蔵に売却し浮世草子出版の第一線から退く。 |

|

兼好一代記 絵: 作:江島其磧 |

出版年:元文2年(1737) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

御伽名題紙衣 絵: 作:江島其磧 |

出版年:元文3年(1738) 版元:菊屋七郎兵衛 浮世草子 5巻 (全6巻のうち第5巻欠) |

||

|

忠孝寿門松 絵: 作:八文字自笑 |

出版年:元文3年(1738) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

竜都俵系図 絵: 作:八文字自笑・其笑 |

出版年:元文5年(1740) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

善光倭丹前 絵: 作:八文字自笑・其笑 |

出版年:寛保1年(1741) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

名玉女舞鶴 絵: 作:八文字自笑・其笑 |

出版年:寛保2年(1742) 版元: 浮世草子 5巻 |

||

|

女非人綴錦 絵: 作:八文字自笑・其笑 |

出版年:寛保3年(1743) 版元:冨田屋七兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

鎌倉諸芸袖日記 絵: 作:八文字自笑・其笑 |

出版年:寛保3年(1743) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

其磧諸国物語 絵: 作:江島其磧 |

出版年:延享1年(1744) 版元:菊屋喜兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

傾城情乃手枕 絵: 作:江島其磧 |

出版年:延享1年((1744) 版元:川勝玉郎右衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

今昔出世扇 絵: 作:八文字自笑・其笑 |

出版年:延享2年(1745) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

勧進能舞台桜 絵: 作:八文字自笑・其笑 |

出版年:延享3年(1746) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

曽根崎情鵲 絵: 作:八文字自笑・其笑 |

出版年:延享3年(1746) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

彩色歌相撲 絵: 作:八文字其笑・瑞笑 |

出版年:延享4年(1747) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

昔女化粧桜 絵: 作:八文字其笑・瑞笑 |

出版年:延享5年(1748) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

盛久側柏葉 絵: 作:八文字其笑・瑞笑 |

出版年:延享5年(1748) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

花楓剣本地 絵: 作:八文字其笑・瑞笑 |

出版年:寛延2年(1749) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

義貞艶軍配 絵: 作:八文字其笑・瑞笑 |

出版年:寛延2年(1749) 版元: 浮世草子 5巻 |

||

|

傾城千尋之底 絵: 作:遊色軒 |

出版年:寛延2年(1749) 版元: 浮世草子 5巻 |

|

教訓私儘育 絵: 作:八文字其笑・瑞笑 |

出版年:寛延3年(1750) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 鎌倉諸芸袖日記の後編 |

||

|

頼信ぼたん軍記 絵: 作:八文字其笑・瑞笑 |

出版年:寛延3年(1750) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

道成寺岐柳 絵: 作:八文字其笑・瑞笑 |

出版年:宝暦1年(1751) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

優源平歌嚢 絵: 作:八文字其笑・瑞笑 |

出版年:宝暦1年(1751) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

夕霧有馬松 絵: 作:八文字自笑・其笑 |

出版年:宝暦2年(1752) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

檀浦女見台 絵: 作:八文字其笑・瑞笑 |

出版年:宝暦3年(1753) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

歳徳五葉松 絵: 作:八文字其笑・瑞笑 |

出版年:宝暦3年(1753) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

風流川中嶋 絵: 作:八文字其笑・瑞笑 |

出版年:宝暦4年(1754) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

赤染衛門綾輦 絵: 作:一瓢軒 |

出版年:宝暦4年(1754) 版元: 浮世草子 5巻 |

||

|

菜花金夢合 絵: 作:八文字自笑・其笑 |

出版年:宝暦5年(1755) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

御伽太平記 絵: 作:八文字其笑・瑞笑 |

出版年:宝暦6年(1756) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

中将姫誓糸遊 絵: 作:八文字其笑・瑞笑 |

出版年:宝暦6年(1756) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

花色紙襲詞 絵: 作:八文字其笑・瑞笑 |

出版年:宝暦7年(1757) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻絵: 作: |

||

|

百合稚錦嶋 絵: 作:八文字其笑・瑞笑 |

出版年:宝暦7年(1757) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

陽炎日高川 絵: 作:八文字李秀・自笑 |

出版年:宝暦8年(1758) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

河州内助淵物語 絵: 作:寿文字福笑 |

出版年:宝暦8年(1758) 版元:富士屋長兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

花重連理とりかぶと 絵: 作:甘笑 |

出版年:宝暦10年(1760) 版元:北田清左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

歌行脚懐硯 絵: 作:八文字白露・自笑 |

出版年:宝暦11年(1761) 版元:八文字屋八左衛門 浮世草子 4巻 (全5巻のうち第5巻が欠) |

||

|

柿本人麿誕生記 絵: 作:八文字自笑・白露 |

出版年:宝暦12年(1762) 版元:いずみ屋卯兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

世間母親容気 絵: 作:南圭梅嶺 |

出版年:宝暦12年(1762) 版元:梅村三郎兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

風流虫合戦 絵: 作:永井堂亀友 |

出版年:宝暦12年(1762) 版元:林伊兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

風流庭訓往来 絵: 作:八文字自笑・白露 |

出版年:宝暦13年(1763) 版元: 浮世草子 5巻 |

||

|

風流菊水巻 絵: 作:其楽斎 |

出版年:宝暦13年(1763) 版元:辻久兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

時勢花乃枝折 絵: 作:朧月子 |

出版年:明和1年(1764) 版元:吉文字屋市兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

契情文反古 絵: 作: |

出版年:明和3年(1766) 版元:田原屋平兵衛 浮世草子 4巻 |

||

|

諸道聴耳世間猿 絵: 作:和訳太郎(上田秋成) |

出版年:明和3年(1766) 版元:伊丹屋善兵衛 浮世草子 5巻 掲載本は天保10年(1839)の再刻本 |

| ページトップ |

|

|

|

|

| 第5期 | 明和4年(1767)~天明3年(1783) |

| この時期の浮世草子の著者として永井堂亀友、和訳太郎(上田秋成)、大雅舎其鳳などがあげられるが、安永年間になり大消費地である江戸で黄表紙の人気が高まると浮世草子はその使命を終えることになる。 |

|

今昔九重桜 絵: 作:八文字李秀・自笑 |

出版年:明和4年(1767) 版元:升屋彦太郎 浮世草子 5巻 |

||

|

常張鏡 絵: 作:横手一笑 |

出版年:明和5年(1768) 版元:須原屋茂兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

世間学者気質 絵: 作:無跡散人 |

出版年:明和5年(1768) 版元:柏屋喜兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

一角仙人四季桜 絵: 作:福隅軒蛙井 |

出版年:明和6年(1769) 版元:菊屋安兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

風流茶人気質 絵: 作:永井堂亀友 |

出版年:明和7年(1770) 版元:野田藤八 浮世草子 5巻 |

||

|

倭織錦船幕 絵: 作:高古堂主人 |

出版年:明和7年(1770) 版元:小幡宗左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

世間侍婢気質 絵: 作:蛙文台 |

出版年:明和8年(1771) 版元:田中屋半兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

風流酒吸石亀 絵: 作:永井堂亀友 |

出版年:明和8年(1771) 版元:百足屋治良兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

向不見闇濃礫 絵: 作: |

出版年:明和8年(1771) 版元:野田藤八 浮世草子 5巻 |

||

|

赤烏帽子都気質 絵: 作:永井堂亀友 |

出版年:安永1年(1772) 版元:菊屋安兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

櫻御殿邯鄲之枕 絵: 作:増谷大梁 |

出版年:安永1年(1772) 版元:舛屋彦太郎 浮世草子 5巻 |

||

|

栄花世継男 絵: 作:八文字自笑 |

出版年:安永2年(1773) 版元:本屋八左衛門 浮世草子 5巻 |

||

|

世間仲人気質 絵: 作:永井堂亀友 |

出版年:安永5年(1776) 版元:菊屋安兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

珍術罌粟散国 絵: 作:大雅舎其鳳 |

出版年:安永5年(1776) 版元:吉文字屋次郎兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

立身銀野蔓 絵: 作:永井堂亀友 |

出版年:安永6年(1777) 版元:菊屋安兵衛 浮世草子 5巻(第4巻欠) |

||

|

実話東雲烏 絵: 作:麗白主人 |

出版年:安永8年(1779) 版元:菊屋安兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

諸芸独自慢 絵: 作:福隅軒蛙井 |

出版年:天明3年(1783) 版元:吉野屋勘兵衛 浮世草子 5巻 |

||

|

梅若丸一代記 絵: 作:江島其磧 |

出版年:天明8年(1788) 版元:和泉屋卯兵衛 浮世草子 5巻(再版本) |

||

|

俊徳丸一代記 絵: 作:江島其磧 |

出版年:天明8年(1788) 版元:播磨屋新兵衛 浮世草子 5巻(再版本) |

||

| ページトップ |

| Copyright(C)tenjikuroujin.jp All rights Reserved |