| 浮世絵 街道絵(浮世絵東海道五十三次) |

| 浮世絵東海道五十三次ページトップ | 街道絵トップページ | 名所絵トップページ | 浮世絵トップページ | ||

| 浮世絵東海道五十三次31 新居(あらい) |

| 白須賀 | ←1里24丁 | 新居 | 1里18丁→ | 舞坂 |

|

|

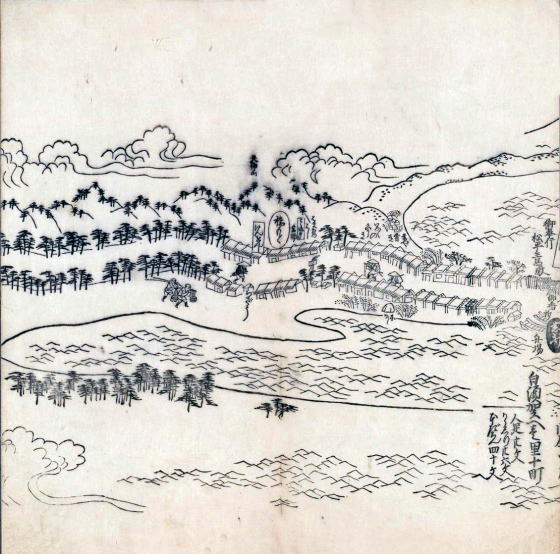

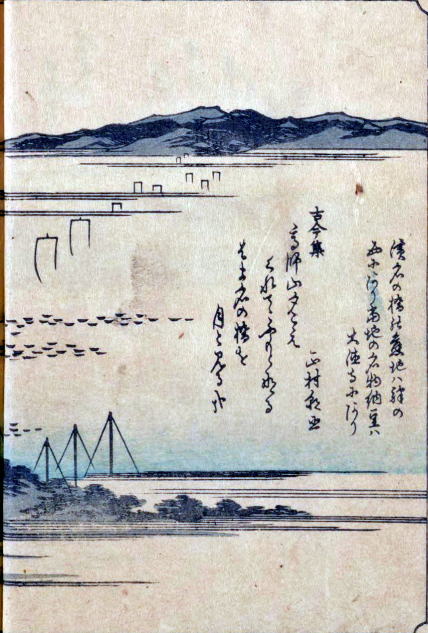

| 東海道分間之図 編:遠近道印 絵:菱川師宣 出版年:元禄3年(1690) | |

新居宿 新居宿ふねははやあら井ちかくなる せんどう「サアサア お関所まへでござる。笠をとって、ひざをなをさっしゃりませ・・・」道中膝栗毛の船頭は渡船場に船をつけるとき、関所に敬意を払うようにと乗り合いの乗客に声をかける。船から降りたところが新居の関所であった。 舞坂宿の渡船場から船で新居宿へ。新居宿の渡船場は新居関所と連結している。 新居関所は江戸幕府の慶長6年(1601)の新居宿の指定と同時期に設置された。このとき新居宿周辺は幕府直轄地であり、幕府は関所奉行とその配下数十名を常駐させた。元禄15年(1702)に幕府は新井関所・宿場周辺地を三河の吉田藩に編入し関所の管轄も吉田藩に移管する。吉田藩も関所と宿場の支配・警護の役人を常駐させたので、新居宿は武士も同居する宿場であった。また渡船場と関所が一体的な配置であることから、渡船の運行は新居宿が単独で行い、これによって新居宿は利益を得ていた。 新居宿も対岸の舞坂宿と同様にたび重なる風水災、地震によって大きな被害を受けていた。元禄12年(1699)の三河遠江を襲った暴風雨によって関所が大破し、宿場の家屋も甚大な損害を受けた。このため元禄14年(1701)に西方に2丁ほど移転する。これにより舞坂宿との距離が1里に延びた。宝永4年(1707)の大地震では津波により太平洋岸の各地は大被害を被る。新居宿も全ての家屋が倒壊、浸水の被害を受け、旅人も39人亡くなっている。このため再度西方に関所、宿場が移転。これによって舞坂宿との距離は1里18丁に延長する。また西隣の白須賀宿も大被害を受け、それまでの遠州灘に面した低地から潮見坂上に移転している。これによって新居宿と白須賀宿の距離も1里24丁に延長した。たび重なる被害を受けた宿場ではあるが東西を結ぶ大動脈である東海道の交通を維持・確保するために素早く復興されている。 天保14年(1843)の記録では新居宿に本陣3軒、脇本陣はなく旅籠屋は26軒あった。 新居宿の名物は蒲焼。膝栗毛の弥次さん喜多さんも無事に関所を通過して「あら井の駅に支度ととのへ、名物のかばやきに腹をふくらし休みいたるに・・・」蒲焼を食べて満足したようだ。 |

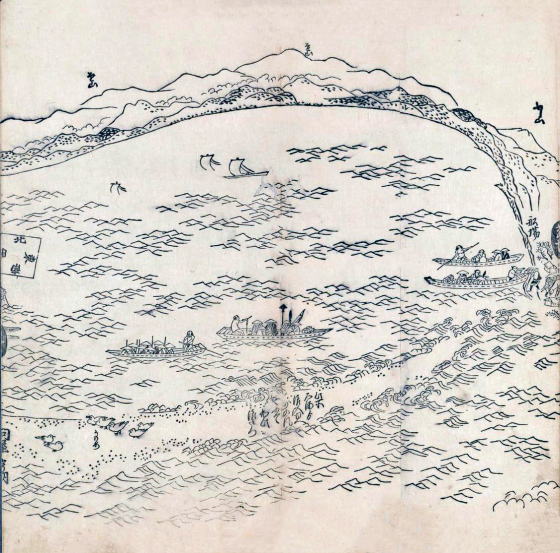

| 東海道五十三次之内 新居・渡船ノ図 |

|

| 絵:歌川広重 出版年:天保4年(1833)~ 版本:保永堂 |

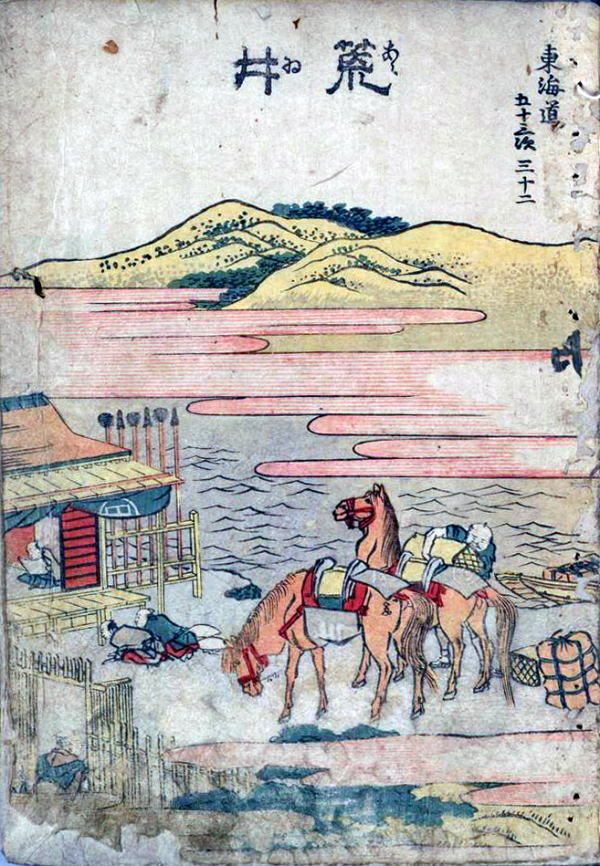

| 北斎東海道・新居 |

|

| 絵:画狂人北斎(葛飾北斎) 出版年:享和年間(1801~1803) |

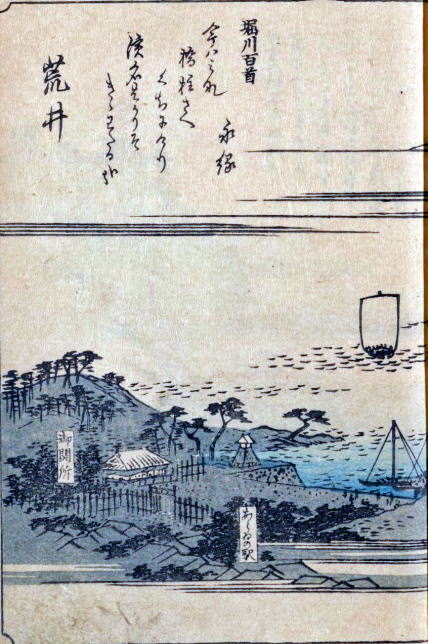

| 駅路の鈴(東海道五十三次)・新居 |

|

| 絵:北斎 出版年: |

| 道中画譜・新居 | 道中画譜・舞坂 |

|

|

| 絵:前北斎為一(葛飾北斎) 出版年:天保1年(1830) 版元:東壁堂 | |

| 東海道五十三次・新居 |

|

| 絵:歌川広重 出版年:天保13年(1841) 版元:鶴屋喜右衛門 |

| 五十三駅景色入美人画・新居 |

|

| 絵:歌川国貞 出版年:天保年間 版元:佐野屋喜兵衛 |

| 東海道五十三対・新居 |

|

| 絵:歌川国貞 出版年:天保年間 版元:佐野屋喜兵衛 |

| 東海道風景図会・新居 | |

|

|

| 絵:歌川広重 出版年:嘉永4年(1851) 版元:錦昇堂 | |

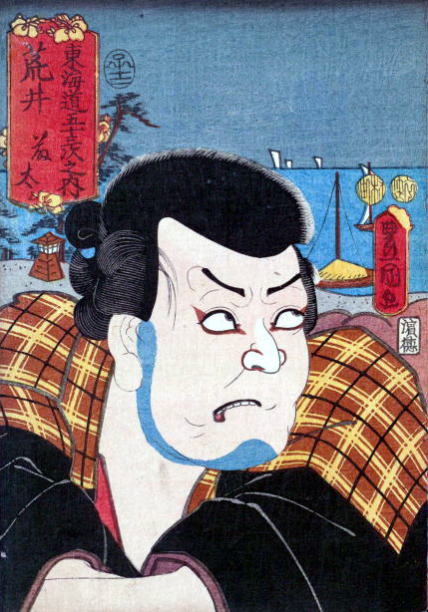

| 役者見立東海道五十三次駅・新居 | 五十路の駅・新居 |

|

|

| 絵:三代豊国 出版年:嘉永5年(1852) | 絵:三代歌川豊国 出版年:嘉永5年(1852) |

| 双筆五十三次・新居 |

|

| 絵:三代歌川豊国 歌川広重 出版年:安政1年(1854) |

| 五十三次図会・新居 |

|

| 絵:歌川広重 出版年:嘉永年間(1848~1854) |

| 五十三次名所図会・新居 |

|

| 絵:歌川広重 出版年:安政2年(1855) |

| 東海道名所風景 新居 | 末広五十三次 新居 |

|

|

| 絵:三代豊国 出版年:文久3年(1863) | 絵:芳年 出版年:慶応1年(1865) |

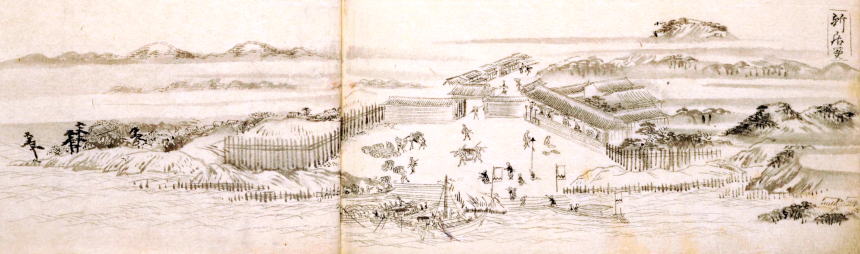

| 東海道五十三駅之図・新居1 |

|

| 絵:長谷川雪旦 文政年間(1818~1829) |

| 東海道五十三駅之図・新居2 |

|

| 絵:長谷川雪旦 文政年間(1818~1829) |

| ページトップ |

| Copyright(C)tenjikuroujin.jp All rights Reserved |