| 浮世絵 街道絵(浮世絵東海道五十三次) |

| 浮世絵東海道五十三次ページトップ | 街道絵トップページ | 名所絵トップページ | 浮世絵トップページ | ||

| 浮世絵東海道五十三次28 見付(みつけ) |

| 浜松 | ←4里7丁 | 見付 | 1里18丁→ | 袋井 |

|

|

|

|

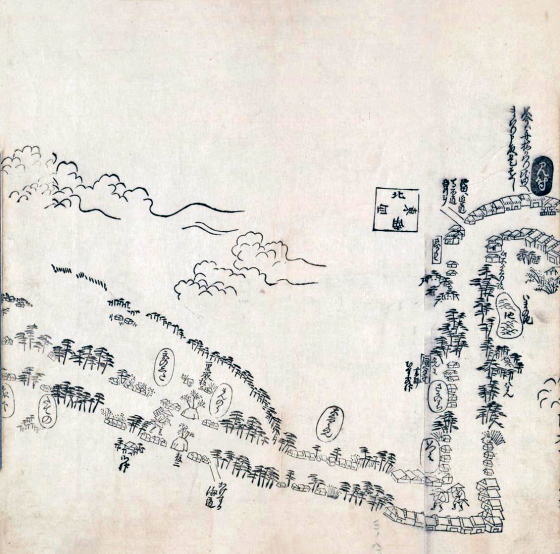

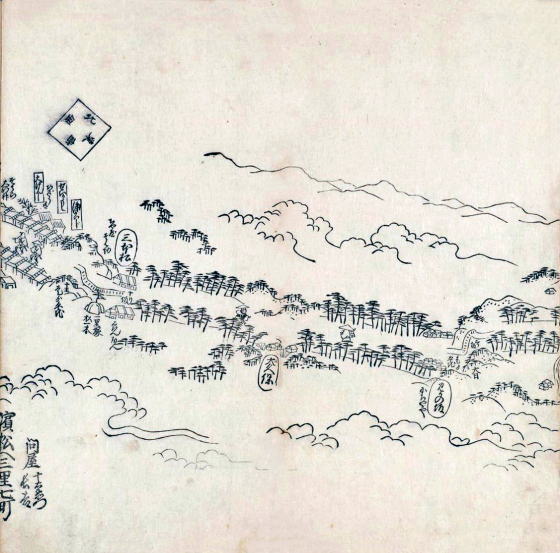

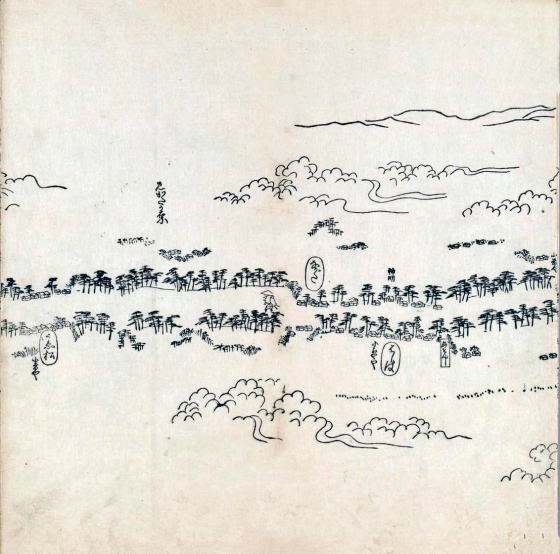

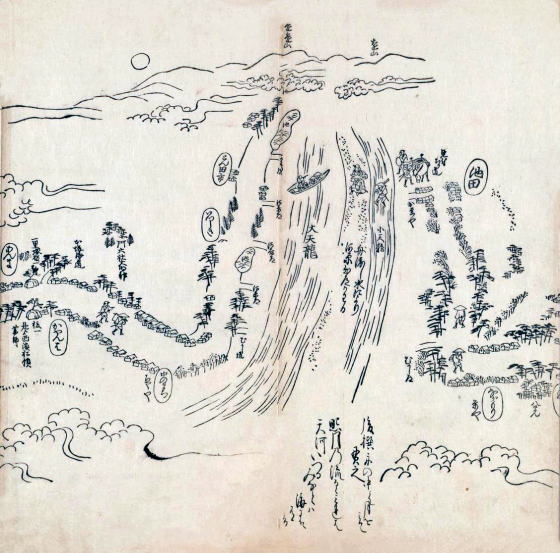

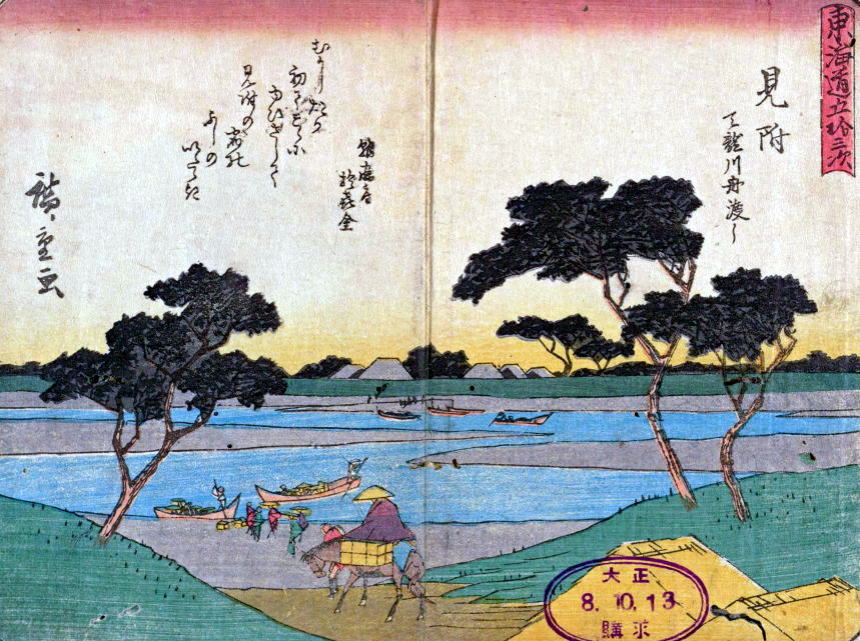

| 東海道分間之図 編:遠近道印 絵:菱川師宣 出版年:元禄3年(1690) | |

見付宿 見付宿見付は国府、国分寺があった地。古来より遠江国の中心地として栄える。天保14年の記録では本陣2軒、脇本陣1軒、旅籠屋は56軒あった。 江戸から西へ向かう旅人は見付宿の先の池田から天竜川の川越がある。天竜川は流れが速く水深もあることから徒歩渡りではなく渡船だが、大水になれば川止めもある。このため大井川と同じく川止めになれば周辺の宿場は旅人で溢れることになった。大井川の場合と同じく、旅人は困るが宿場の旅籠屋は潤う。 見付宿は浜名湖北側を通る古来の東海道との分岐点でもある。この道は本坂峠を越えることから「本坂通」また女性の旅人が利用することが多いことから「姫街道」とも呼称された。天竜川を船で渡るのは同じだが、そこから市野宿、気賀関所・気賀宿、三ケ日宿、嵩山(すせ)宿を経て東海道の吉田宿または御油宿に出る。 東海道の新居関所(今切関所)は女性の通行に厳しい取り調べをしていたことで有名。箱根関所は入女(江戸へ向かう)女性は手形がなくても通行できた(時代によって異なる)が、新居関所は東西何れに向かう女性も取り調べの対象だった。このため新居関所より取り調べが緩い(といわれていた)気賀関所を通る姫街道を利用する女性が多かったようだ。 姫街道の交通量が多くなるにつれ明和1年(1764)幕府は姫街道を道中奉行の管轄とし各宿場を指定の宿場と認めている。また幕末に徳川幕府13代将軍家定の正室として京から下った篤姫は姫街道を利用している。 膝栗毛の弥次さん喜多さんは天竜川の渡船場に着き 「みなかみは 雲より出て 鱗(うろこ)ほど なみのさかまく 天竜の川」 船から上げって建(立)場の町に至る。ここは江戸へも60里、京へも60里にて、ふりわけの所なれば、中の町(※)といえるよし。(※東海道分間之図に「中のまち」の記載ある) 「けいせいの 道中ならで 草鞋がけ 茶屋にとだえぬ 中の町客」 宿場の数では掛川宿が東海道の中間点だが、距離の中間点は「中のまち」ということか(正確かどうか確認していません)。東海道分間之図にはこの先の立場「あんま」から「本坂街道」への分岐が記載されている。 |

| 東海道五十三次之内 見付・天竜川図 |

|

| 絵:歌川広重 出版年:天保4年(1833)~ 版本:保永堂 |

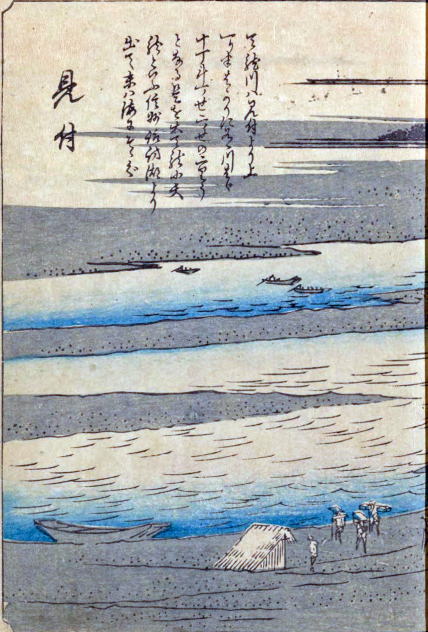

| 駅路の鈴(東海道五十三次)・見付 |

|

| 絵:北斎 出版年: |

| 道中画譜・浜松 | 道中画譜・袋井 見付 |

|

|

| 絵:前北斎為一(葛飾北斎) 出版年:天保1年(1830) 版元:東壁堂 | |

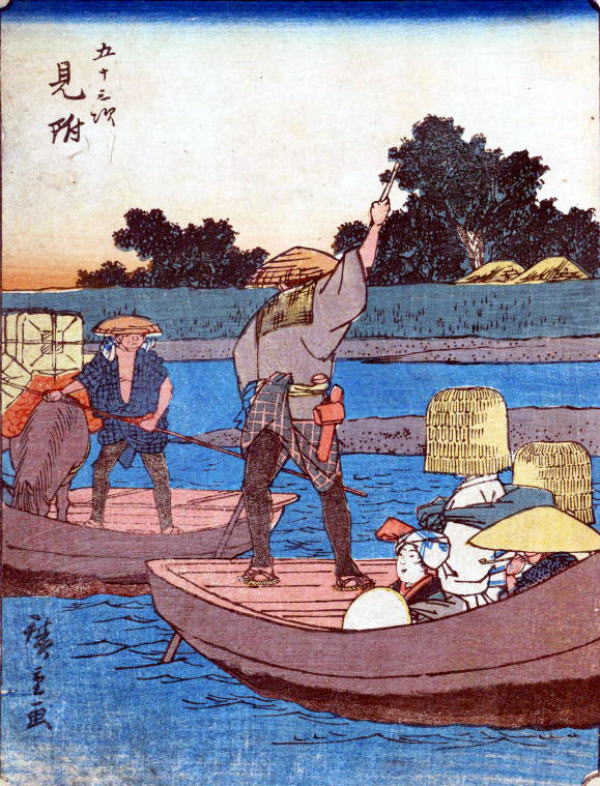

| 東海道五十三次・見付 |

|

| 絵:歌川広重 出版年:天保13年(1841) 版元:鶴屋喜右衛門 |

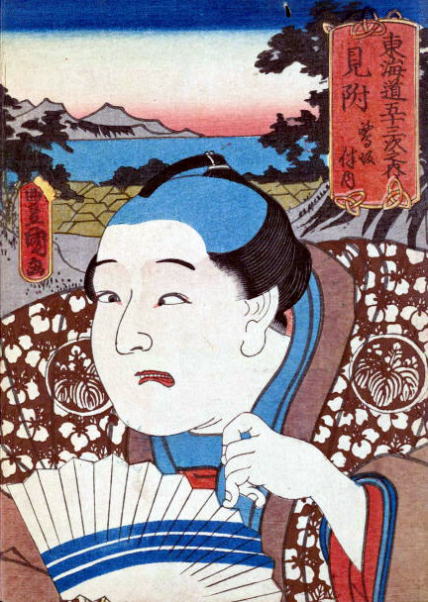

| 五十三駅景色入美人画・見付 |

|

| 絵:歌川国貞 出版年:天保年間 版元:佐野屋喜兵衛 |

| 東海道五十三対・見付 |

|

| 絵:歌川国芳 出版年:天保年間 |

| 東海道風景図会・見付 | |

|

|

| 絵:歌川広重 出版年:嘉永4年(1851) 版元:錦昇堂 | |

| 役者見立東海道五十三次駅・見付 | 五十路の駅・見付 |

|

|

| 絵:三代豊国 出版年:嘉永5年(1852) | 絵:三代歌川豊国 出版年:嘉永5年(1852) |

| 双筆五十三次・見付 |

|

| 絵:三代歌川豊国 歌川広重 出版年:安政1年(1854) |

| 五十三次図会・見付 |

|

| 絵:歌川広重 出版年:嘉永年間(1848~1854) |

| 五十三次名所図会・見付 |

|

| 絵:歌川広重 出版年:安政2年(1855) |

| 東海道名所風景 見付 | 末広五十三次 見付 |

|

|

| 絵: 出版年:文久3年(1863) | 絵:芳年 出版年:慶応1年(1865) |

| 東海道五十三駅之図・見付 |

|

| 絵:長谷川雪旦 文政年間(1818~1829) |

| ページトップ |

| Copyright(C)tenjikuroujin.jp All rights Reserved |