07紅葉賀 源氏18歳から19歳 07紅葉賀 源氏18歳から19歳

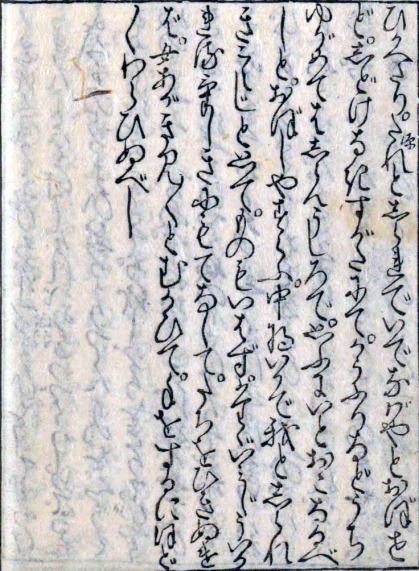

もの思ふに 立ち舞ふべくも あらぬ身の 袖うちふりし 心知りきや

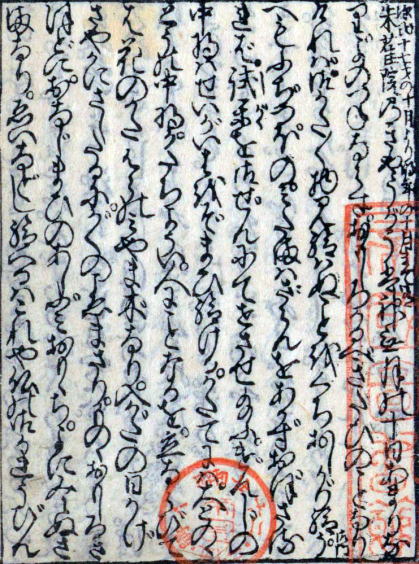

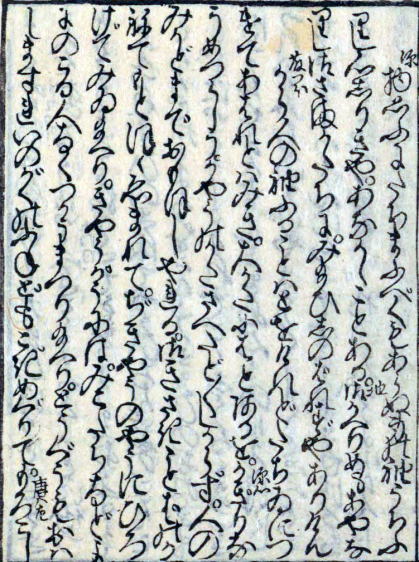

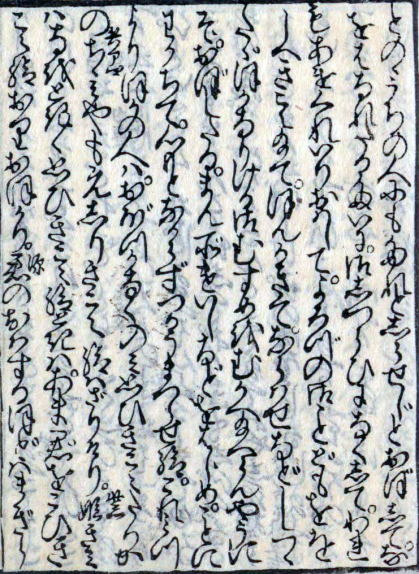

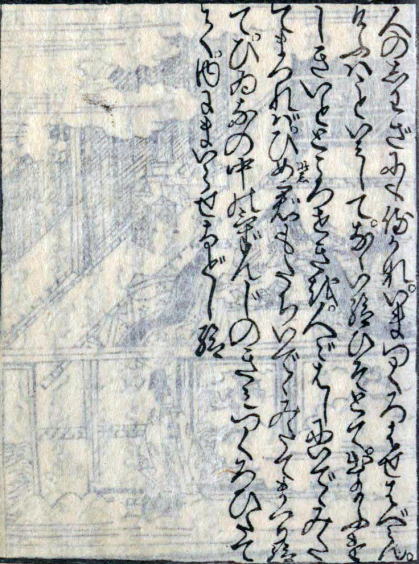

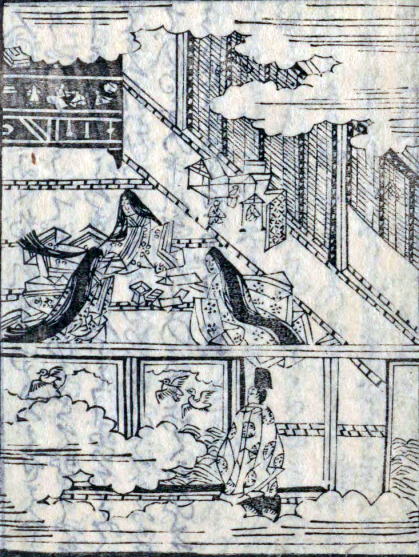

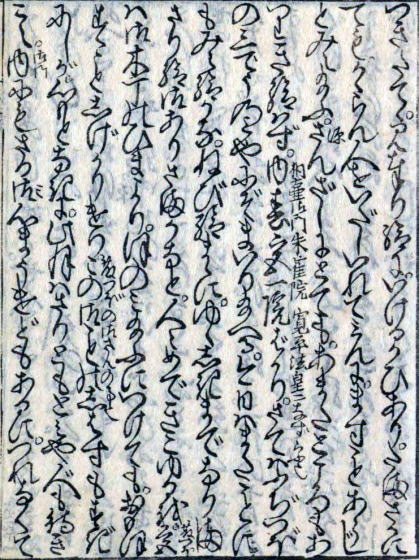

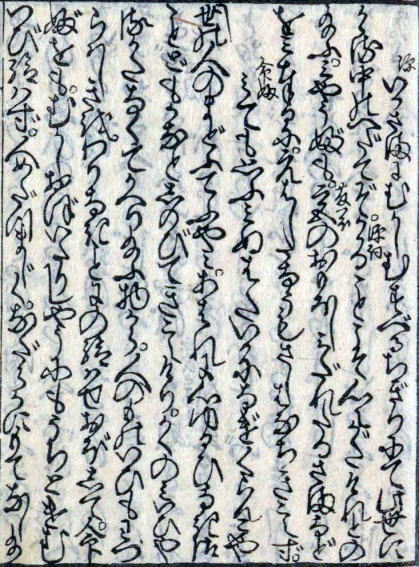

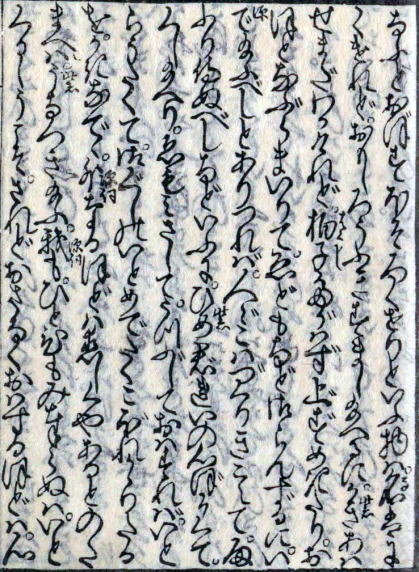

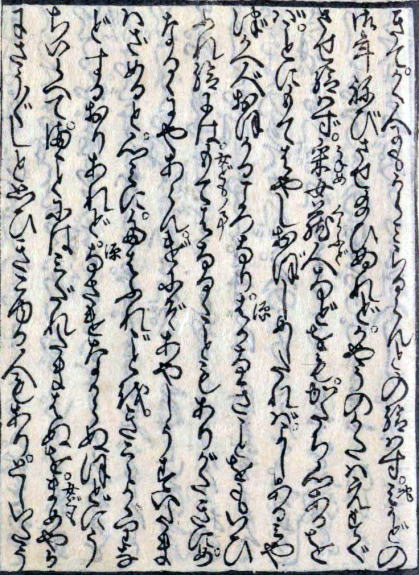

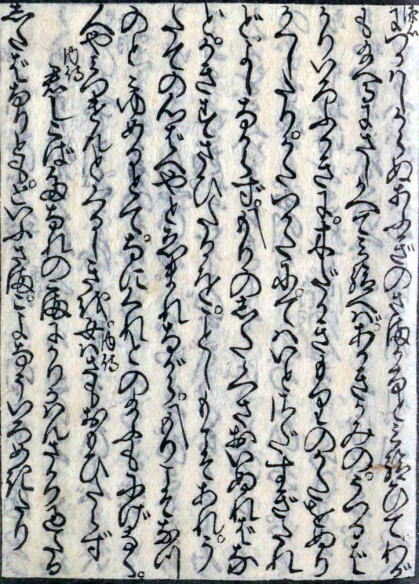

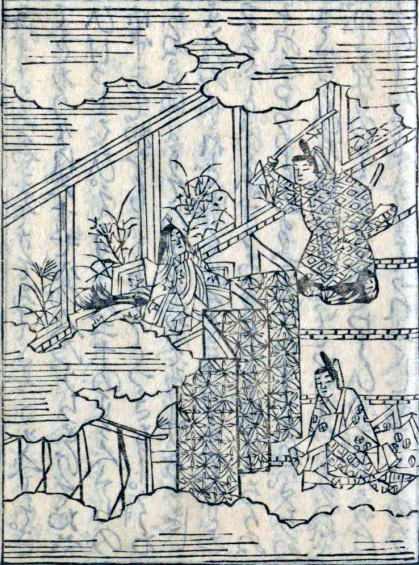

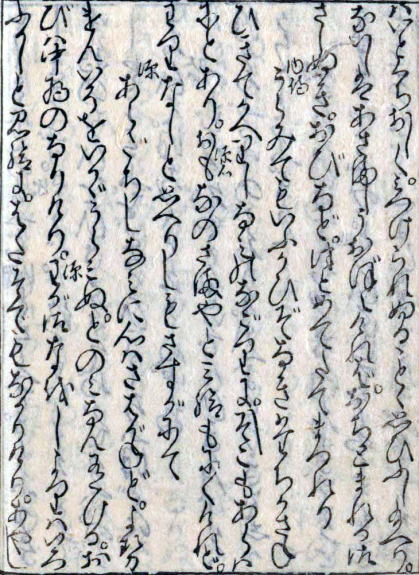

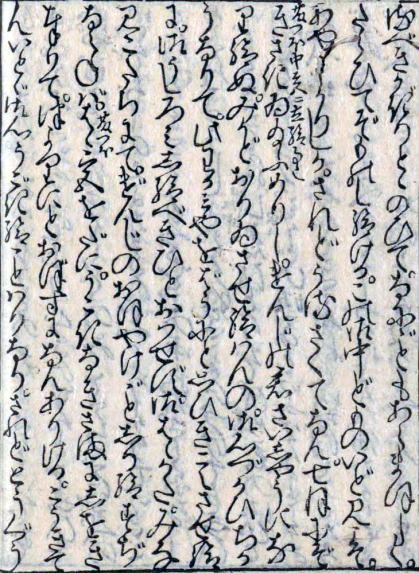

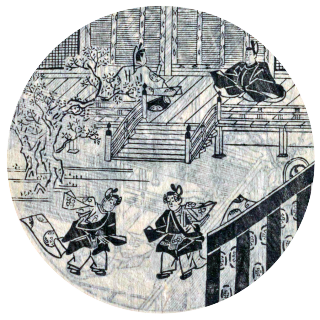

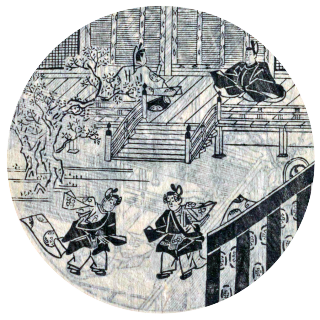

朱雀院に住む先帝への行幸は神無月(10月)の10日すぎ。今回の行幸は通常と違って盛大に行われる。しかし宮中以外の催しに女御、更衣など後宮の人々は参列できない。帝はこの素晴らしい行事を藤壺にも見させたいと思い、試楽(しがく・予行演技)を清涼殿の前庭で行う。源氏は相手方を頭中将として青海波(せいかいは・兜を冠して波模様の服を着た二人が海波の様を模して舞う)を舞う。感動的な舞は試楽の他の演技を圧倒して賞賛を受けた。藤壺は源氏の舞を無心で見られないことを悲しむ。

試楽の翌朝、源氏は藤壺に文を送る。「もの思うに立ち舞ふべくもあらぬ身の袖うちふりし心知りきや(心乱れて、とても舞どころではなかったが、敢えて袖を打ち振り舞いました。この心中をお察しください)」

これまで源氏の問いかけに返事をしなかった藤壺も、さすがに今回は無視できないと思い返歌を送る。「から人の袖ふることは遠けれど立ちゐにつけてあはわれとは見き(唐人が袖を振って舞う故事には疎いが、あなたの舞をしみじみと感じ拝見しました)」。源氏は異朝(国)の故事にも通じた返歌に、藤壺がすでに后(きさき)の風格を持っていることに感嘆して文を見入っていた。※「青波波」は日本で改作されているが、もともとは唐の舞楽。

朱雀院への行幸の日、小高い紅葉の陰で40人の垣代(かいしろ・笛を吹き拍子をとる楽人)のいいようのない見事な楽の音に相和するように松風が吹き乱れ、色とりどりに散り乱れる木の葉の中から源氏が舞い出る姿は見事であり、恐ろしいほど美しく見えた。行幸の日の夜、源氏は正三位に、頭中将は正四位下に加階(かかい・昇進)した。

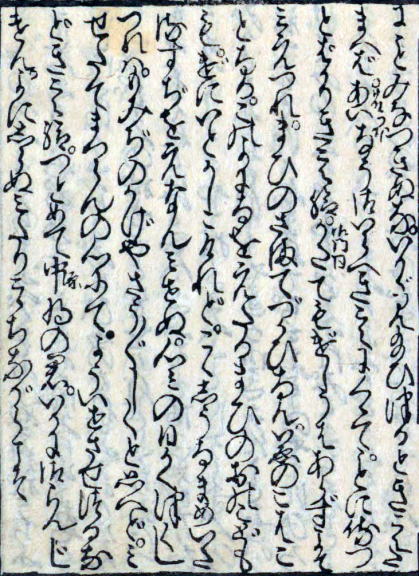

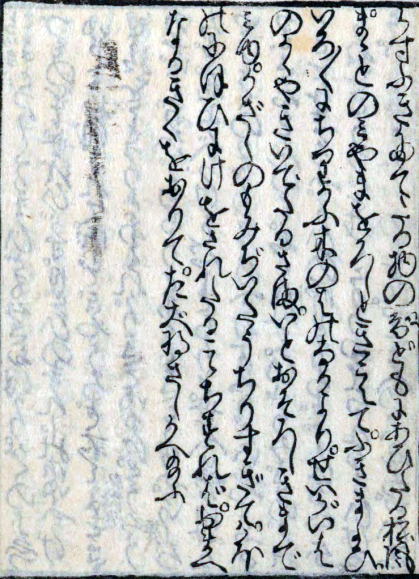

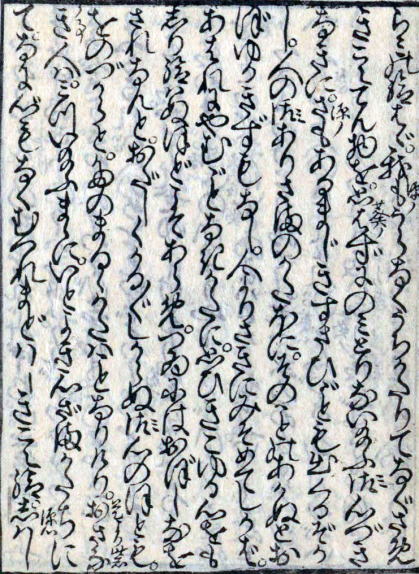

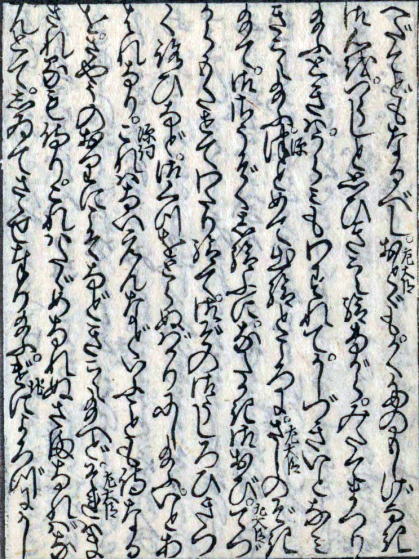

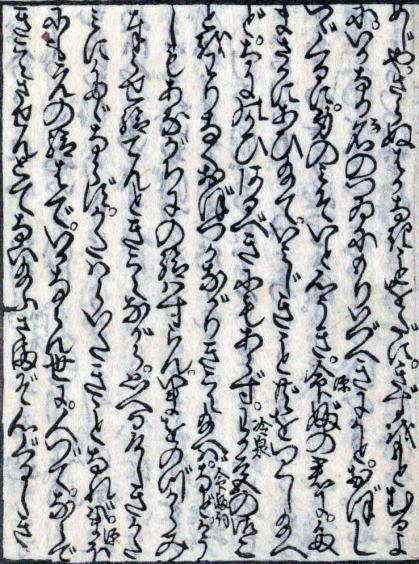

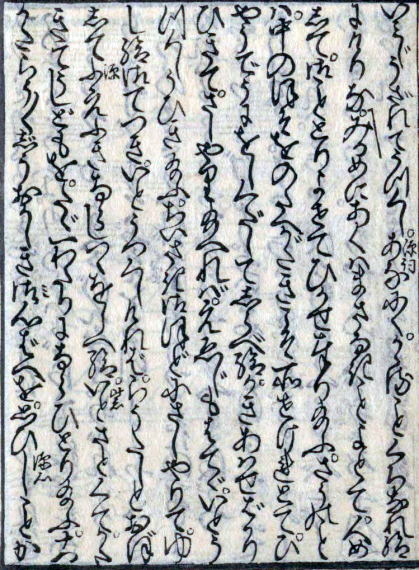

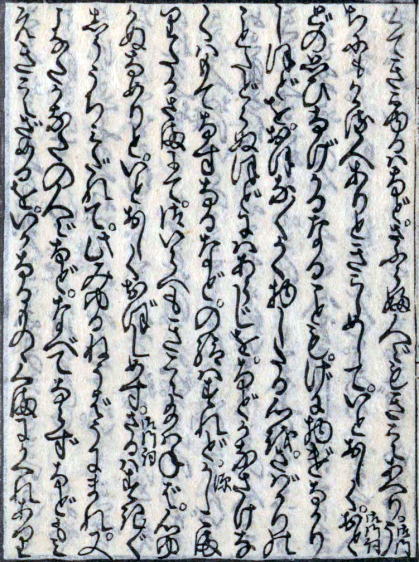

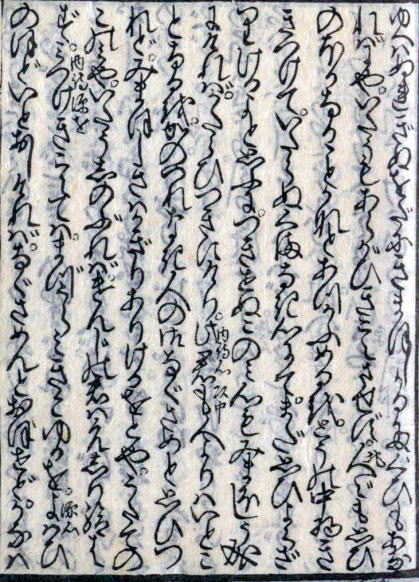

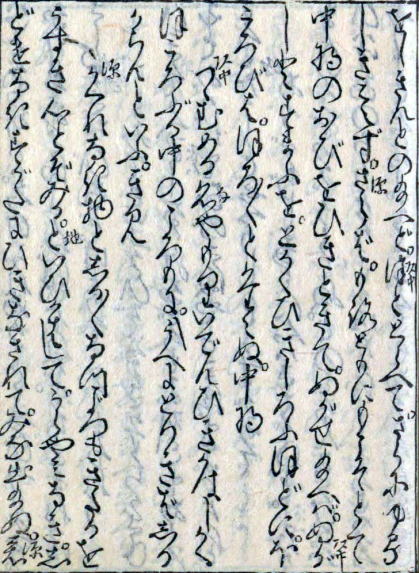

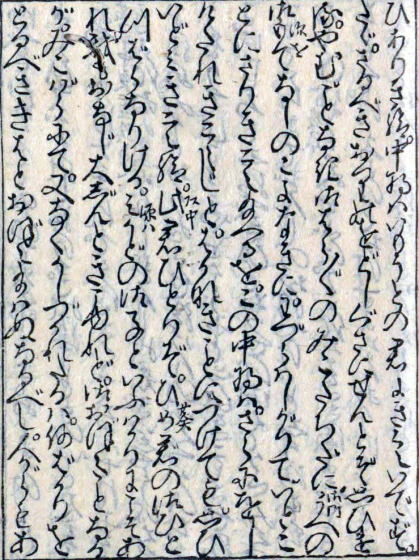

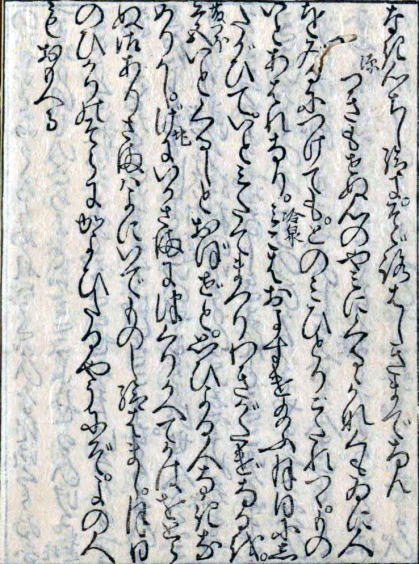

藤壺は出産を控えて里(兵部卿宮・三条宮)に下っていた。源氏は藤壺に会うことを期待して外出がちになり、葵の上の待つ左大臣邸で過ごすことは少なくなる。源氏が若紫を引き取ったことを「二条院に誰やら女を迎い入れたようだ」との噂話となり様々な邪推が加えて左大臣家に伝えられる。源氏と葵の上との仲は増々疎遠になってゆく。

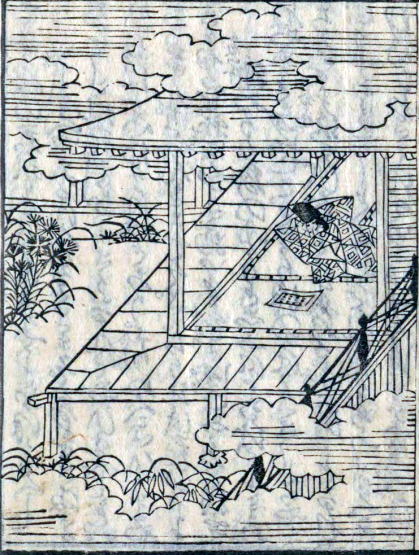

源氏は藤壺の様子を見るため三条宮に参上するも、藤壺に仕える女房が対面するだけであった。源氏は「しかるべき御用件など仰せごとなどいただければ、しあわせなことで」と生真面目に言って退出するしかなかった。

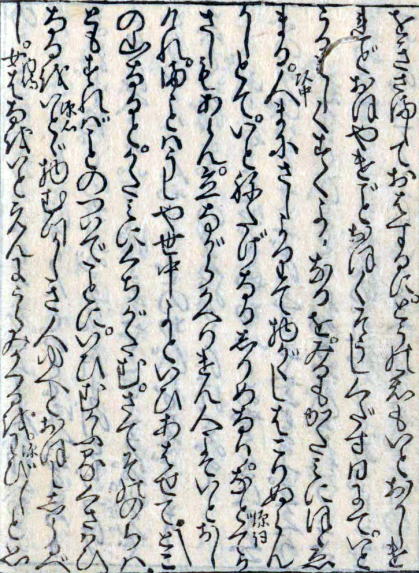

元旦の朝拝の儀式(清涼殿の東庭で親王以下6位以上の者が帝に賛辞を奉じる)を終えて宮中から左大臣邸に退出した源氏を、葵の上は何時もの端麗で厳しい眼差しで迎える。源氏は「今年からは少し世間並みに夫婦らしく改められたらうれしい」と言うも、葵の上は源氏が他の女を迎い入れて大切にしていること聞いているがゆえに、しいて何も知らぬように装う。葵の上は源氏より4歳年上であり、容姿・振舞は源氏が気後れするほど立派に見える。葵の上の父は左大臣で母は帝の妹であり葵の上は皇女の娘である。大切に育てられ気位の高さ無類である。源氏は、葵の上の源氏への対応は自分のけしからぬ浮気がもとであると思うも、なにもそれほにど高ぶらずともよいではと不満を持つ。その不満は二条院に引き入れた若紫を愛しむ気持ちを強くする。

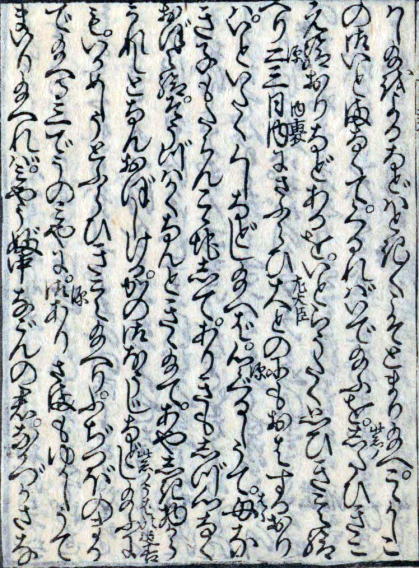

正月には誕生すると思われた藤壺の出産は2月10日余となり、男皇子が誕生する。過ちの子の誕生に生きる心地もないほど不安を抱いていた藤壺だが、弘徽殿女御(こうきでんのにょうご・一の皇子春宮の母)が藤壺の出産が遅れたことに不吉な呪いの言葉を述べていたことを聞きおよび、これに負けじと生きる気持ちを強くした。

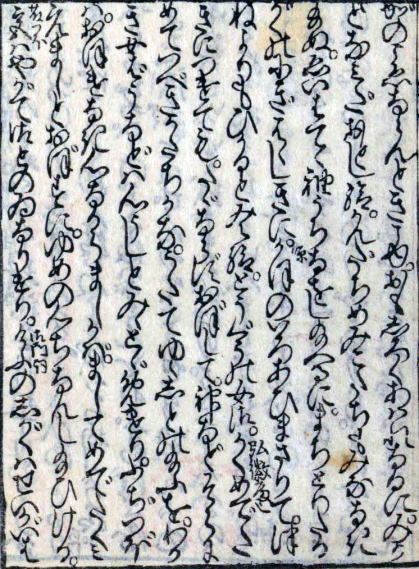

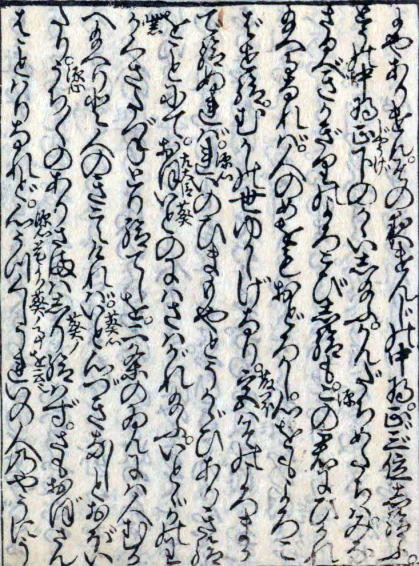

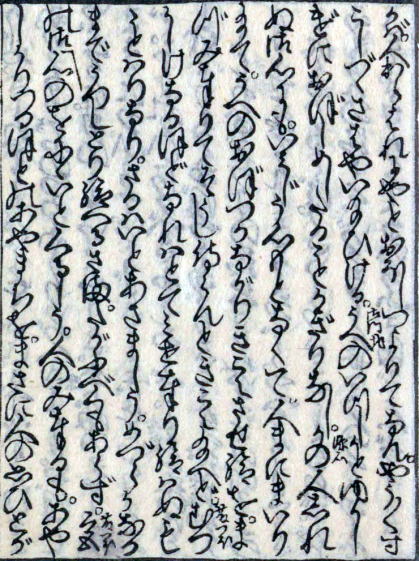

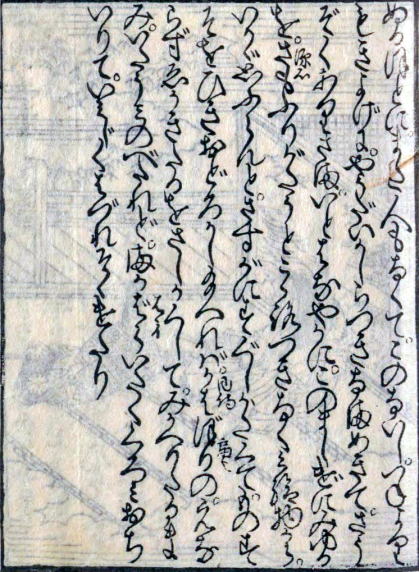

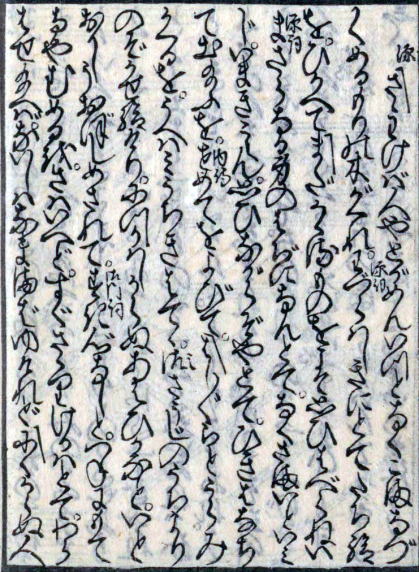

帝は一日も早く若宮に会いたい様子であり、源氏も藤壺同様の不安を抱いており人目を避けて三条宮に参上し「帝が待ちどおしく思っており、まず自分が拝見して奏上いたします」と言上する。藤壺は「若宮はまだ見苦しい姿」であるとしてこれを断る。藤壺は若宮の顔立ちが源氏によく似ていることに悩んでいた。

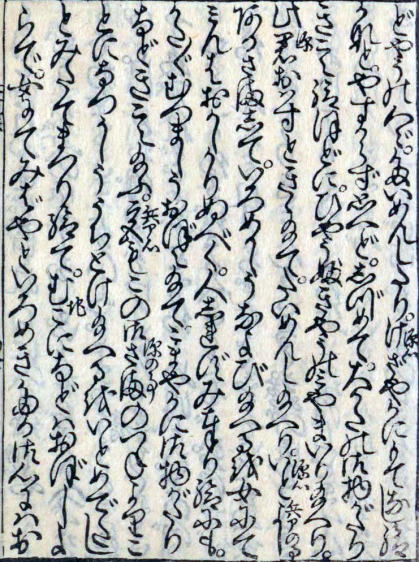

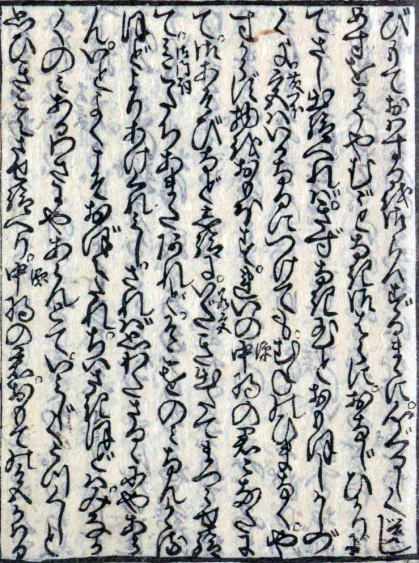

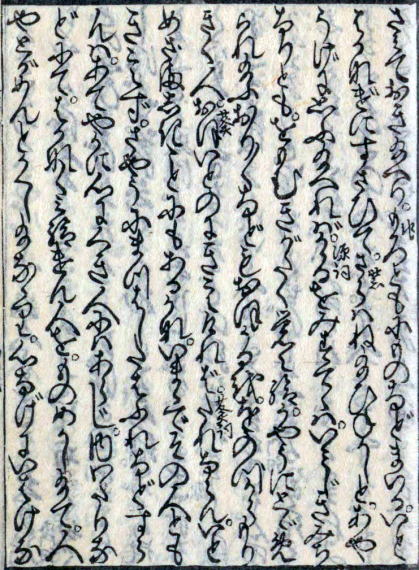

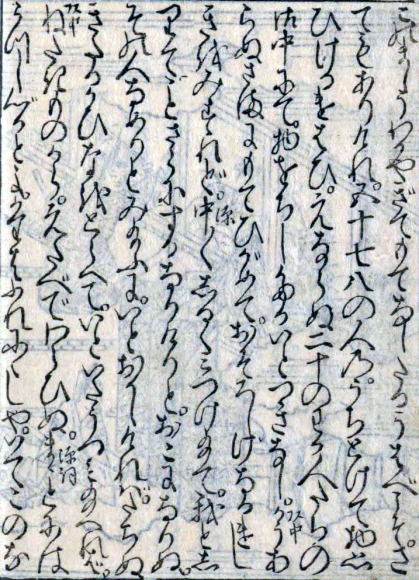

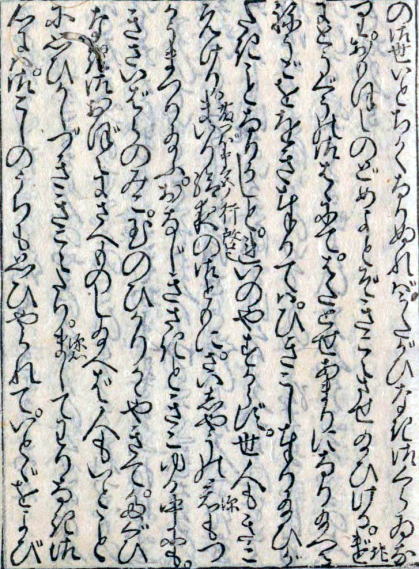

4月になって藤壺は参内する。普通よりは大きな身体で、すでに起き返りなどもする。帝は若宮の顔立ちが源氏に似ていることに、むしろ立派で完全無欠な皇子の証として喜んでいる。これに反して源氏は悩みが晴れることなく不安な物思いに沈んでいた。この晴らしようのない気持ちは二条院の西の対の若紫と過ごすことで鎮めていた。しかし、源氏の若紫への愛情はますます悪い噂となって左大臣家に漏れ伝わる。左大臣は嘆き悲しむも源氏の世話を続けるが、悪評は帝の耳にも入るようになり「左大臣はまだ幼いそなたを大人げないほど大事に育てた。なぜそんなに情のないことをするのか」と源氏を戒める。

7月に帝は藤壺を「后(きさき)」に立て、源氏を宰相とする。帝は退位の準備をするに若宮を東宮としたいと思ってはいるが、若宮の母方(藤壺)は全て親王で後見(あとみ)をする者がいない。皇族が公事(政治)を執ることは筋ではないので、せめて藤壺を確かな地位につけておきたいとの配慮から后とした。この処置に一の宮の皇子(春宮)の母、弘徽殿女御の心中は穏やかではない。帝は「春宮の治世になるのも遠いことではない。その時は疑いもなく皇后(中宮)の位に就く。焦らずに待て」と弘徽殿女御に伝える。春宮の母として20年となる女御を飛び越えて他の女御を中宮とすることは世間が許さない事と思われていた。※ただし、この時代(一条天皇の時代986-1011?)は中宮と后は同位として並列して存在していたようだ。

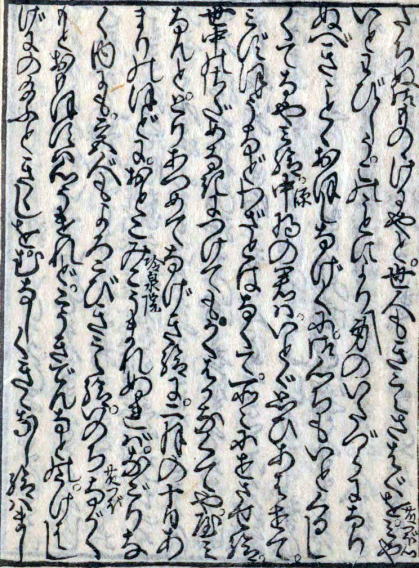

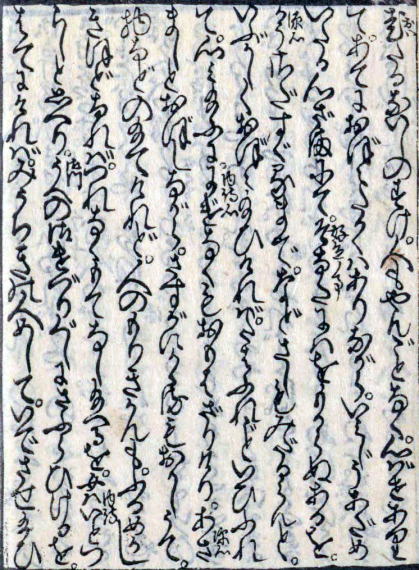

藤壺の立后の後、初めての参内に宰相として源氏が仕える。「尽きもせぬ心の闇にくるるかな雲ゐに人を見るにつけても(はてしない心の闇に目もくらむ。思いもよらず雲居(宮中)の人になられたあなたをみるにつけても)」源氏はひとり口ずさみ、哀れな気持ちが身にしみる。

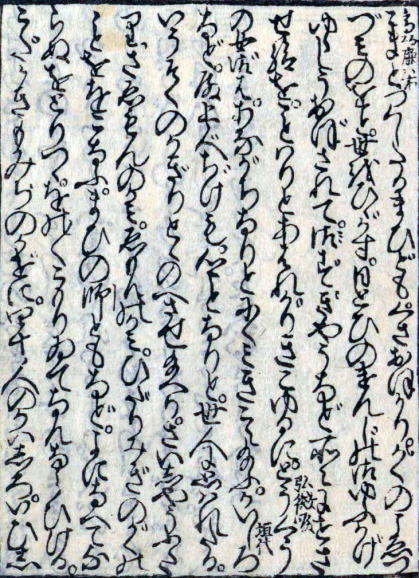

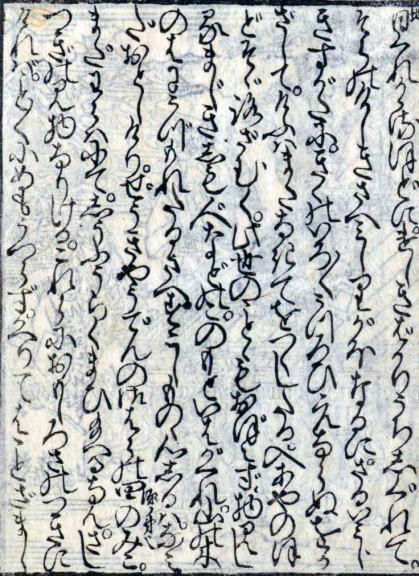

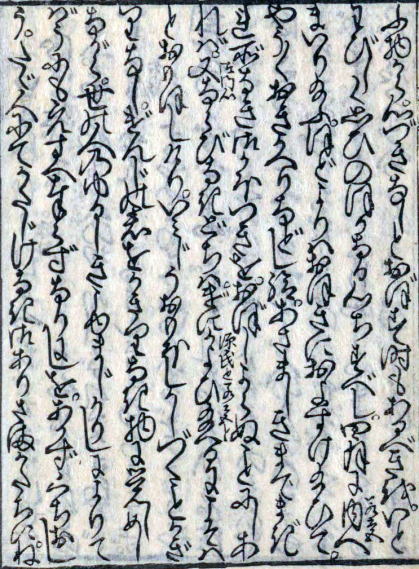

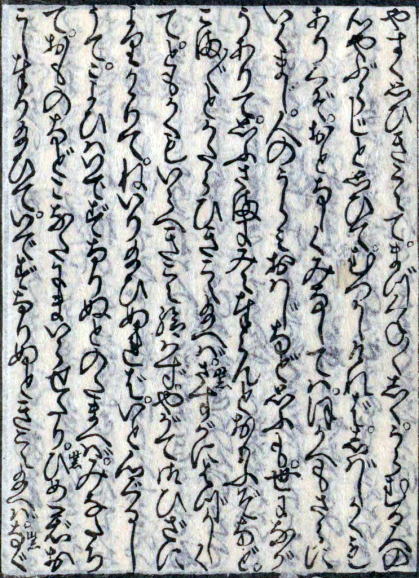

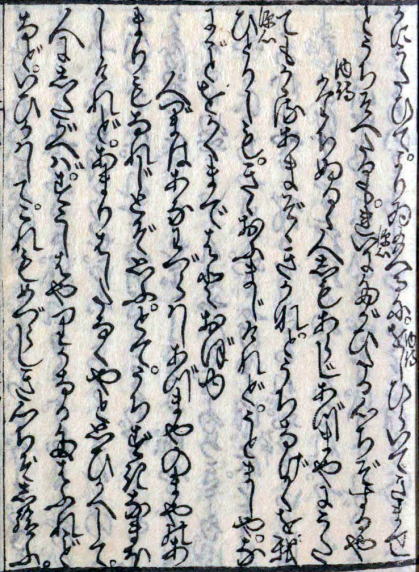

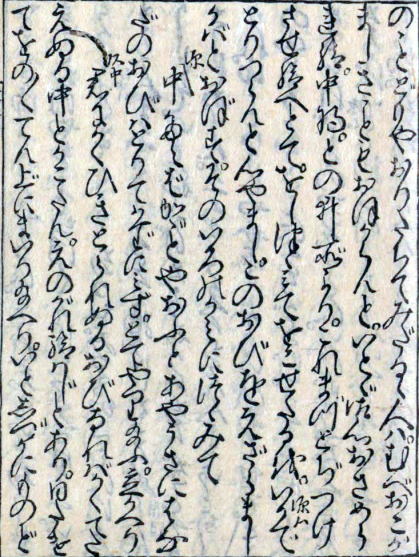

若宮は月日を経るごとに立派に成長し容姿は源氏と迷うほどとなる。藤壺の后は相変わらず心中穏やかではないが、世間の人は若宮を賞賛することはあっても、それを気付くことはなかった。 |

07紅葉賀 源氏18歳から19歳

07紅葉賀 源氏18歳から19歳