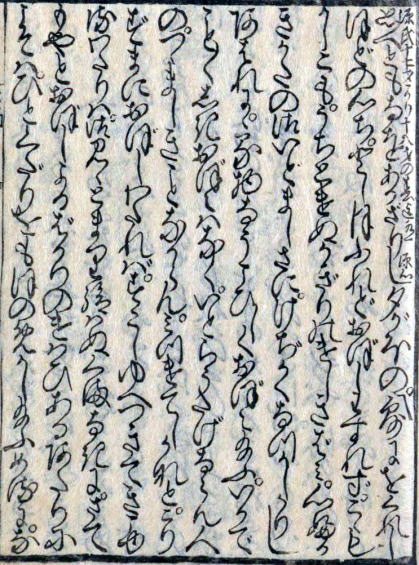

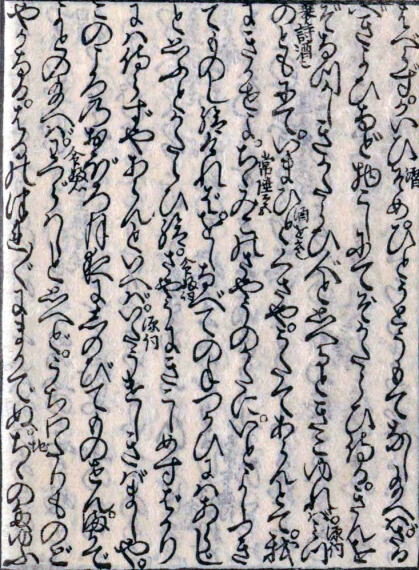

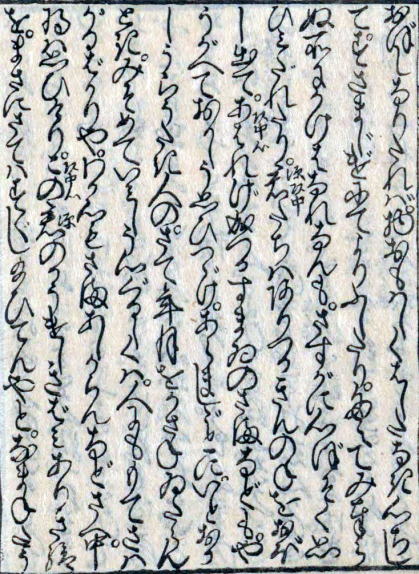

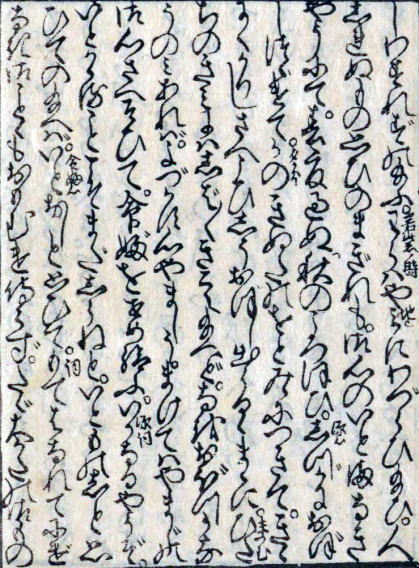

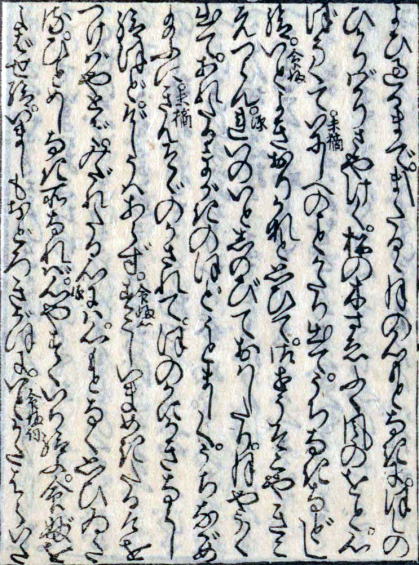

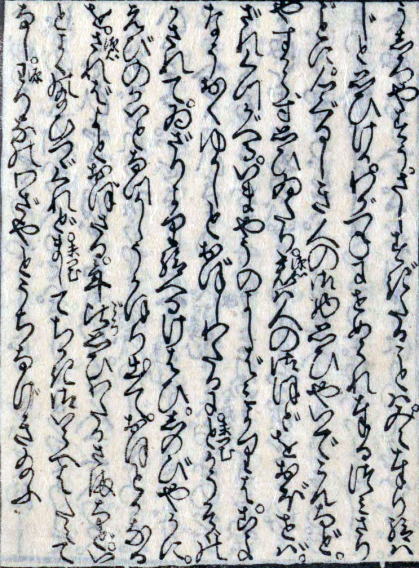

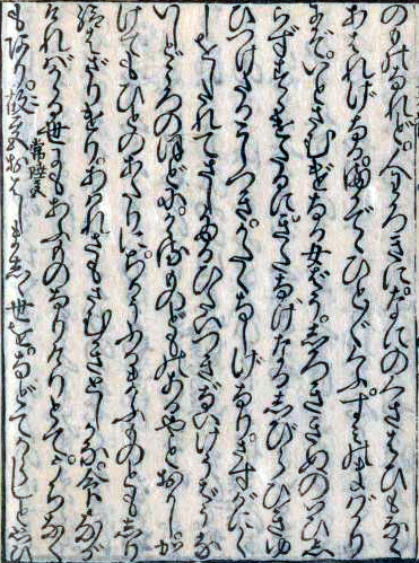

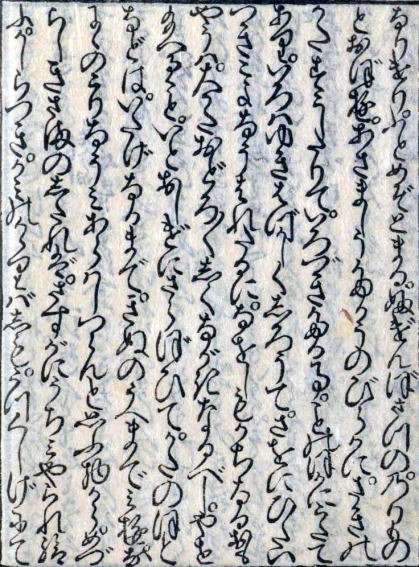

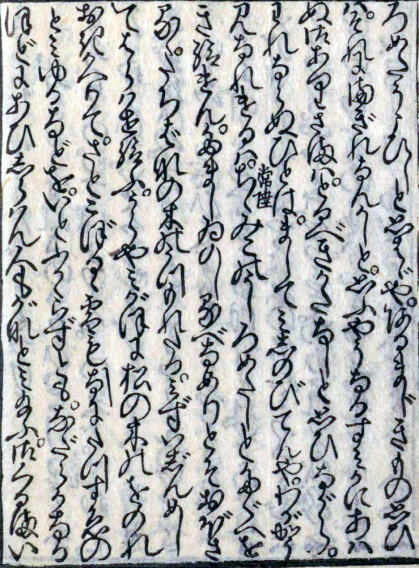

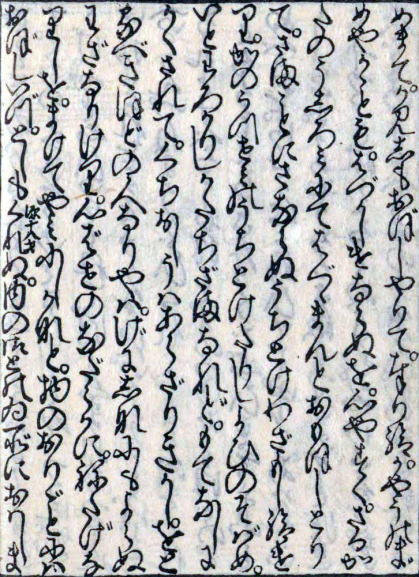

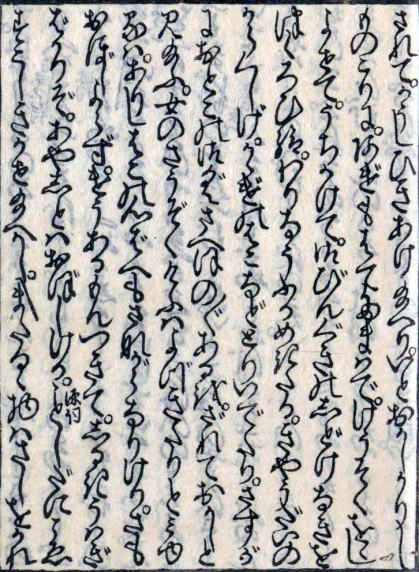

06末摘花 源氏18歳から19歳 06末摘花 源氏18歳から19歳

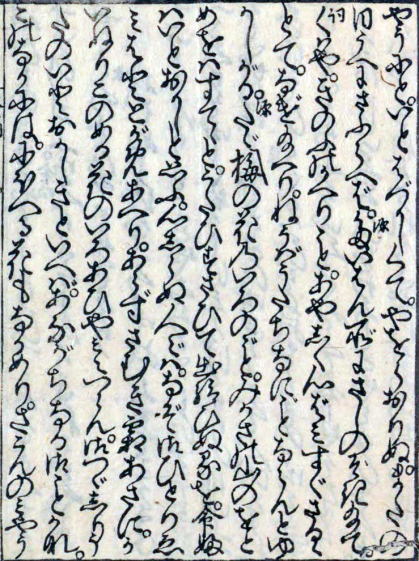

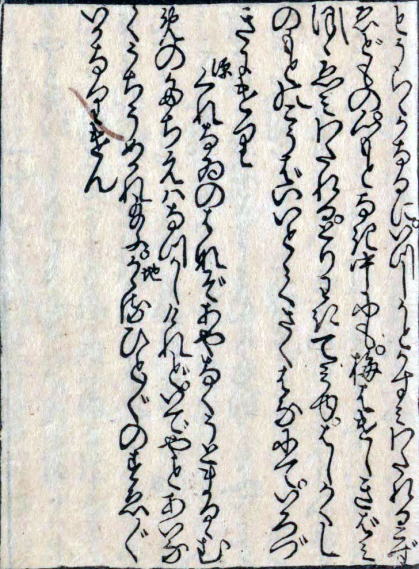

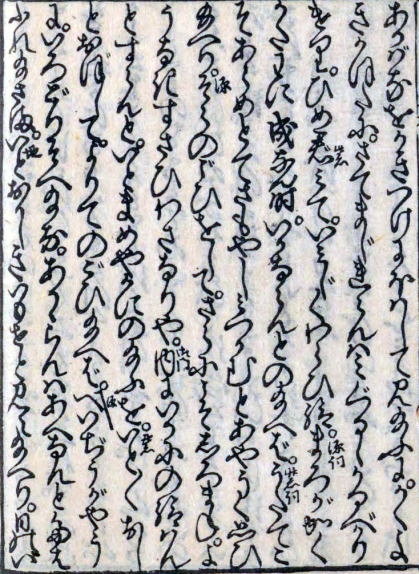

なつかしき 色ともなしに 何にこの すゑつむ花を 袖にふれけむ

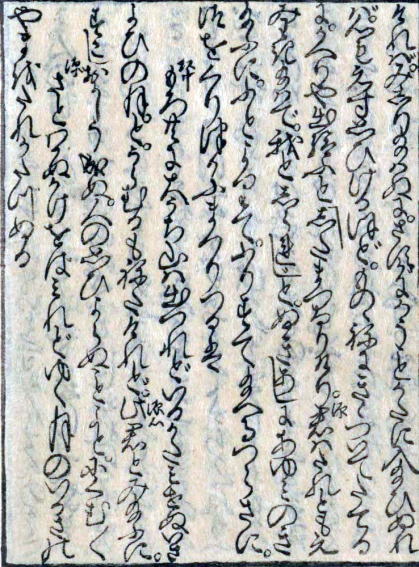

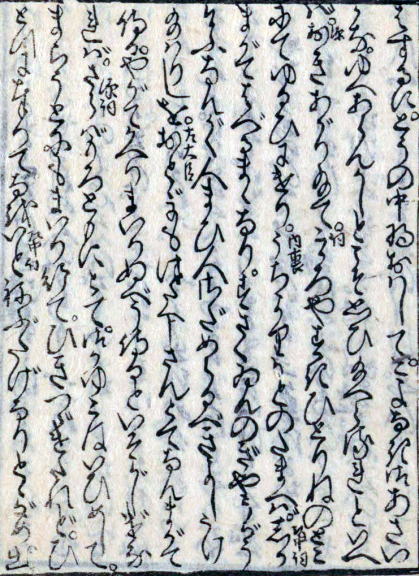

ここもかしこもうちとけない人ばかり。気取りや思慮深さで張り合う人ではなく、夕顔のような親しみやすくうちとけやすい人が懐かしい。どうにかして可愛げのある気兼ねのいらない女性はいないものかと源氏は性懲りもなく思い続けていた。

そんなときに、皇族の血を引く兵部大輔(ひょうぶのたゆう)の娘・大輔命婦(たゆうのみょうふ・五位以上の女官)が「故常陸親王が晩年にもうけた姫君が親王の死後心細い様子でいる」と、源氏に話す。大輔命婦は兵部大輔邸ではなく故常陸親王邸に自分の住む部屋を持っていた。源氏は「あわれなことだ」といって、あれこれその姫君のことを聞き出す。大輔命婦は「気性や容姿など詳しいことは知らないが、琴だけを親しい話し相手と思っているようです」というと、源氏は「常陸親王は琴の知識に深い人。その姫君の琴を聞いてみたい」と言う。

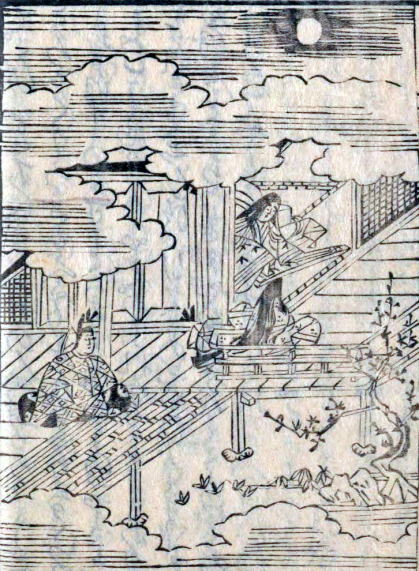

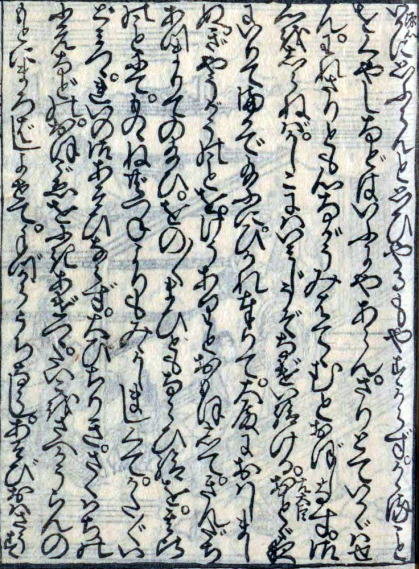

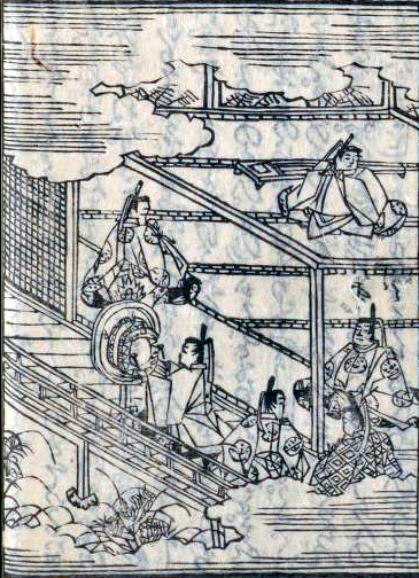

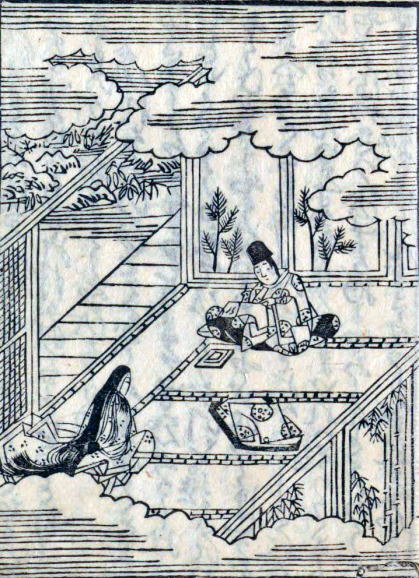

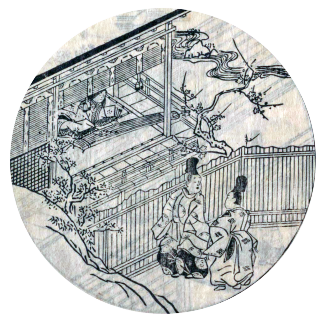

十六夜の月が美しい夜、源氏は姫君の住む故常陸宮邸に忍んでゆく。命婦は軽く話した姫君のことがこの様に大事になったことを戸惑い困惑しながらも後には引けず源氏を案内する。命婦は源氏を姫君の寝殿から離れた自分の部屋に案内して姫君に琴を聞かせてほしいと頼む。姫君の琴の音は上段者のものではないが、荒れ果てた寂しい邸で悲しい思いでいる姫君の境遇を思い、源氏は言葉をかけて近づきたいと思ったが命婦が止めたので従った。

源氏が邸から退出しようとすると物陰から頭中将(とうのちゅうじょう)が現れた。頭中将と源氏は同時に宮中を退出したが、源氏が二条院へも左大臣邸へも違う別の道に向かったので、何処に行くのかと後をつけていた。源氏はいつも自分の行く先を追いかけてくる頭中将を鬱陶しく思うが、頭中将が夕顔の行方をいまだ見つけていないことで多少の優越感を持った。二人はこの後にそれぞれ忍んで行く宛てがあったが、結局同じ車に乗って左大臣邸に行った。

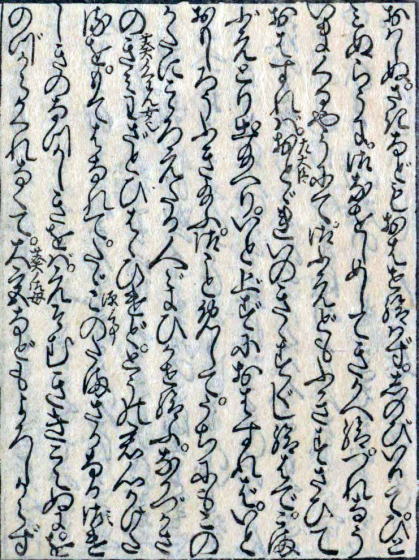

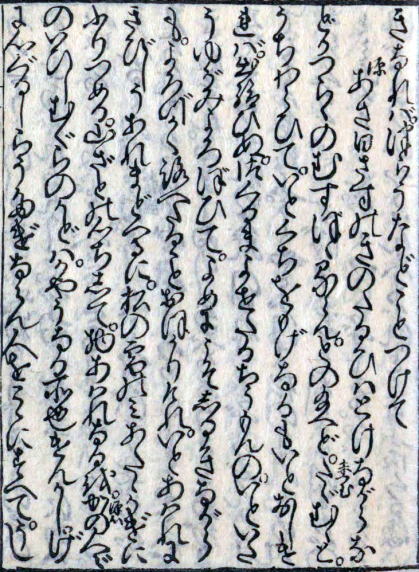

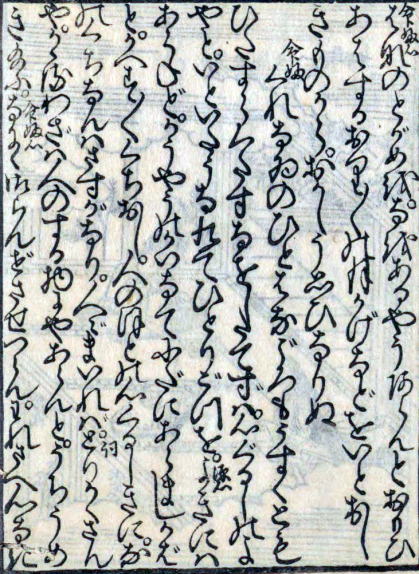

その後、源氏も頭中将も姫君に何度も文を送るが一向に返事はなかった。頭中将は源氏に会った時、このことを話して嘆いていた。源氏はそれほど姫君に熱を持っていたのではないが、頭中将が執拗に姫君に言い寄って頭中将になびいて自慢話を聞かされるのも癪だと対抗心が芽生える。

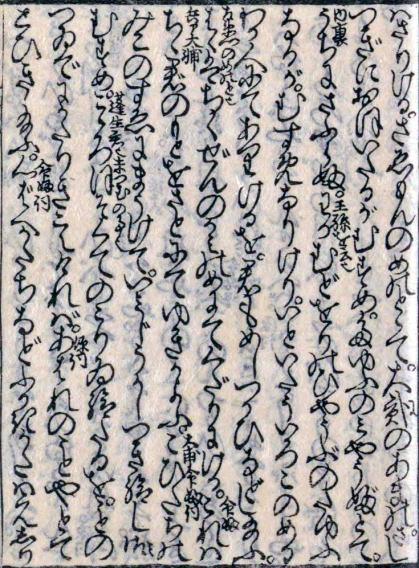

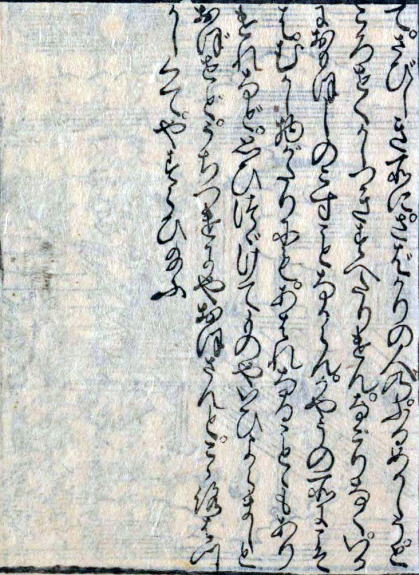

源氏は瘧病(わらわやみ)に罹ったり、胸に秘めた悩み事に忙殺されたり、また宮中の行事などで多忙の日々を送り、時は過ぎて秋になっていた。ただ常陸親王邸の姫君には文を送り続けていたが、何の沙汰もなかった。源氏はこのまま引き下がるものかと意地にもなっていた。源氏は命婦を急かせて姫君に会う工夫をさせる。命婦は「適当な時に物越しで話をする機会を設けて、その結果お気に召されなけばそのまま終わりにすればよく、縁あって一時的にも通うことになったのであればそれもよい」と覚悟をきめて、その時を待った。

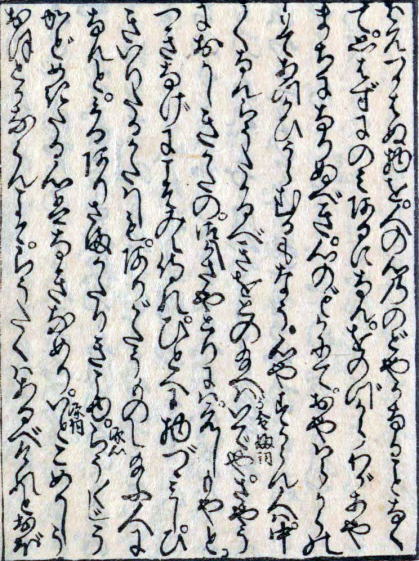

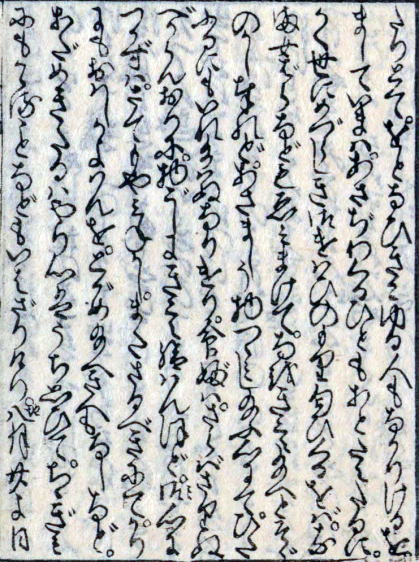

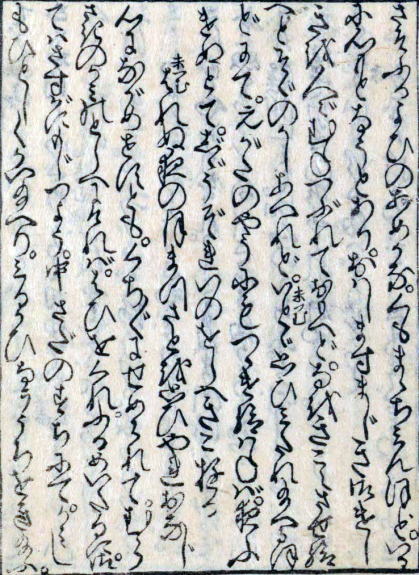

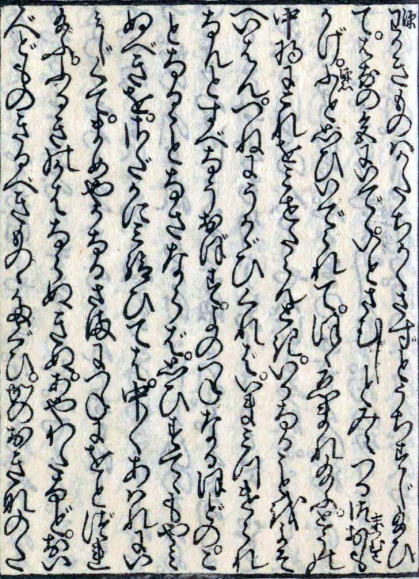

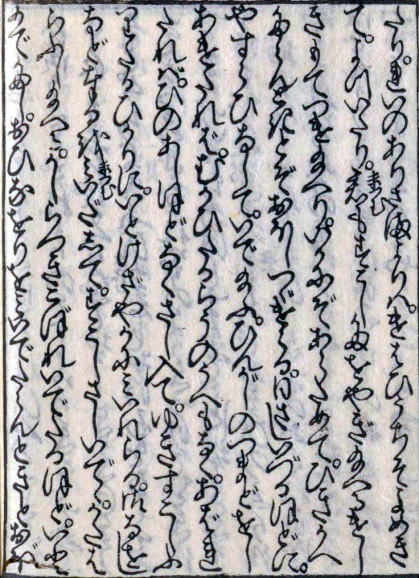

8月の20日余りの日、夜遅くに源氏は人目を避けて常陸親王邸に入る。姫君は命婦に勧められて琴を弾いている。命婦は源氏を姫君と障子(襖)を隔てた部屋に案内する。源氏はいろいろと話し掛けるのだが、姫君からの返事は全くない。源氏は姫君の境遇を察して、むやみに風流がる女の気取りかたよりは奥ゆかしいと思ってはみるが、いまいましくも思い襖を開けて姫君の部屋に入る。命婦は如何したものかと考えあぐねてそっと席を立って自分の部屋に引きこもる。3人ほどの姫君に付いていた女房もあっけにとられ、かつ姫君にこんな時の対応がまるで出来ないことを知っているので姫君の心中を案じながら引きこもる。姫君は恥ずかしくて身が縮む思いでいる。源氏は「これまでも男を知らずにたいせつに育てられたお方だから無理もない」と思うと同時に、この姫君の何処に心が惹きつけられたのだろうとため息をつき、まだ夜の深いうちに黙って邸を出る。

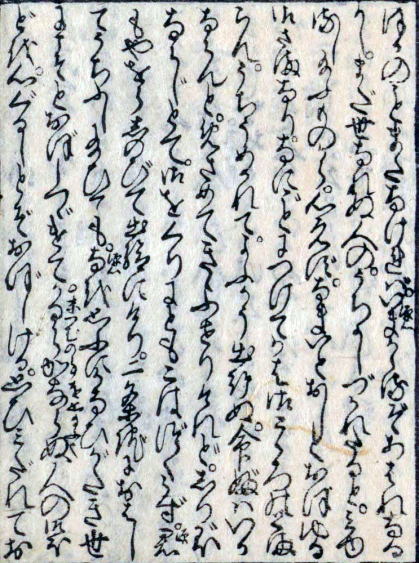

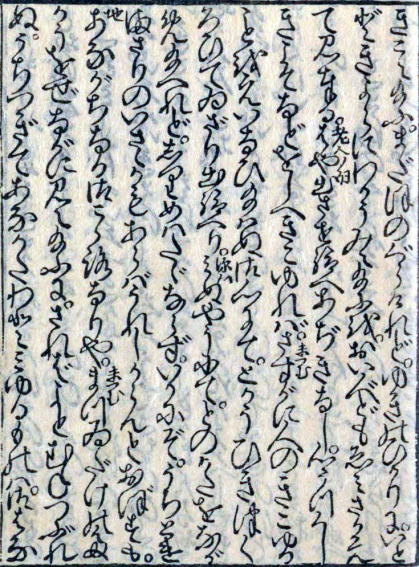

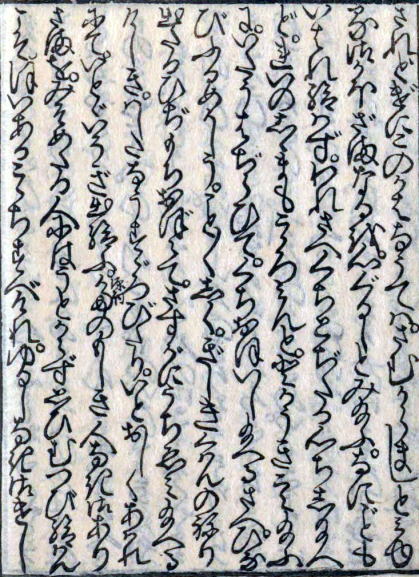

二条院に戻った源氏は横になっても悩んでいた。夕顔のことを追慕して、それと同じような人を望んで姫君と契りを結んだが、姫君はその望みに合わない人だと気づく。さりとて姫君の高い身分を考えれば気に入らないからといって直ぐに関係を絶つのも気掛かりであった。

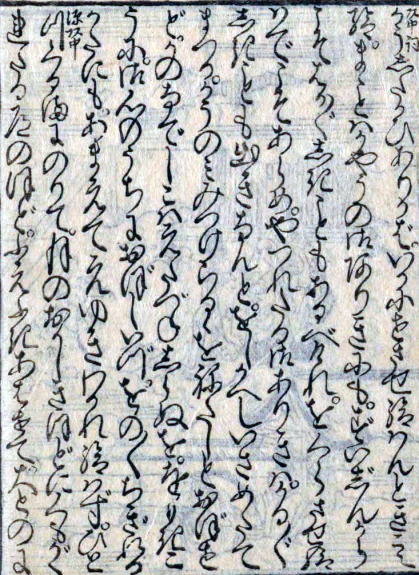

10月の朱雀院の行幸の準備のため源氏は多忙を極めていたこともあり姫君とは疎遠になっていた。行幸が間近になって命婦は源氏を訪ねた。命婦は「これほどに離れた御心に、姫君をそばで拝見している者までも胸が痛む思いです」と泣かんばかりに言う。

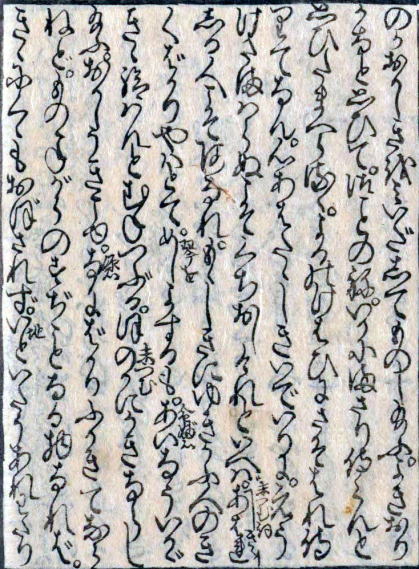

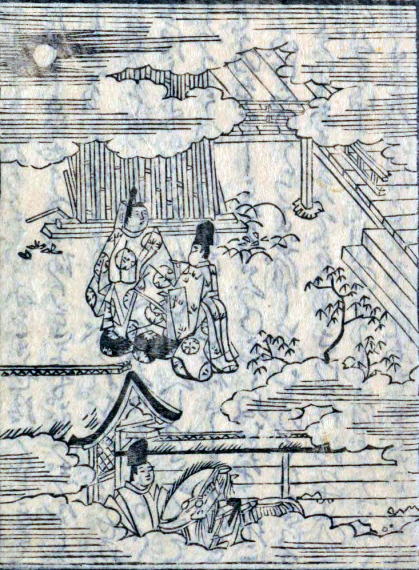

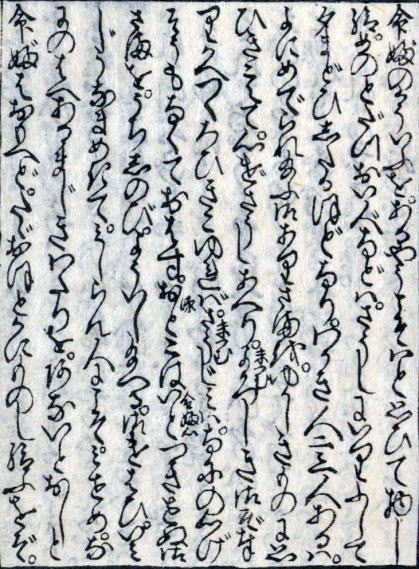

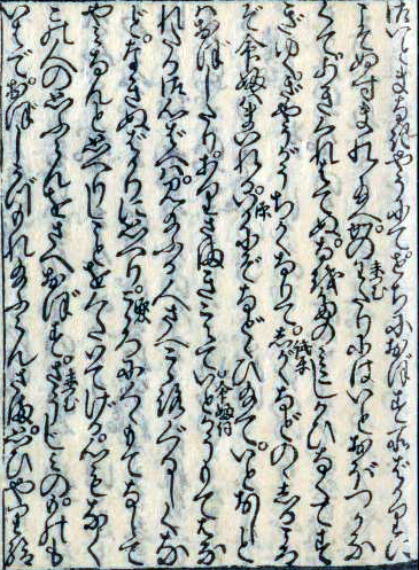

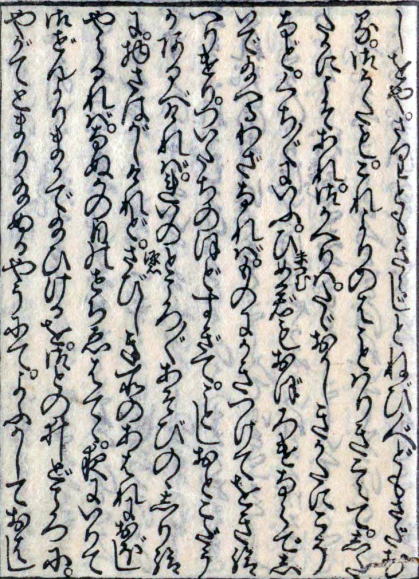

雪の夜に源氏は姫君の邸を訪れる。「これまでは闇の中の手探りではっきりしなかったから、見届けたい」と思い、宵の頃にそっと邸に入り格子の隙間から眺める。姫君の姿は見えないが、4,5人の女房の貧しい身なりや粗末な食事を目にする。使用人は田舎じみた者ばかりで源氏は勝手の違うことに戸惑う。

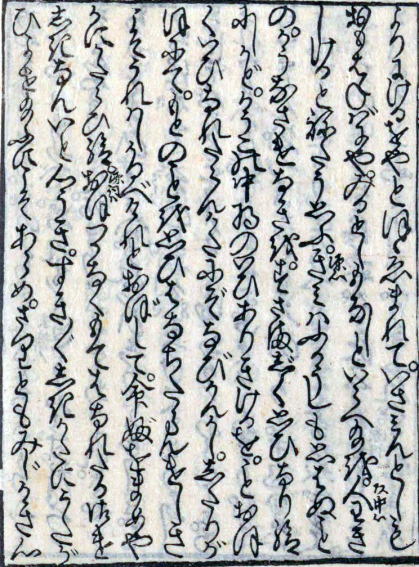

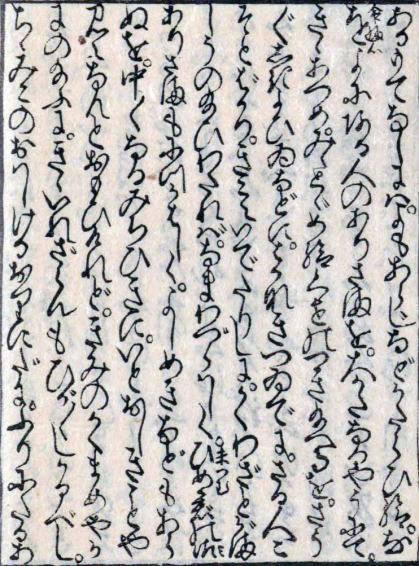

ようやくに夜が明けた気配がして源氏は格子を自分で上げ、前庭の植込みの雪を見る。人の踏み跡もなく遠くまで一面に荒れ果てひどく寂しい様子に振り捨てて行くのも哀れに思う。雪明りで姫君の容姿を見たいと思い「風情のある空の景色を御覧なさい。いつまでも打ち解けた気持ちになって下さらぬのはわけが分からない」と呼びかける。女房などの「早くお出ましなされ」などの声が聞こえ、さすがに躊躇っていた姫君であるが人の申すことには拒めない性質のようでいざりながら外に出た。源氏は横目で眺め、良いところが少しでもあれば嬉しいもとものだと思っていたが、それは叶わぬことだった。座高は高く胴長。最も気になるのは鼻で、高く伸びて先の方が少し垂れて赤く色づいている。

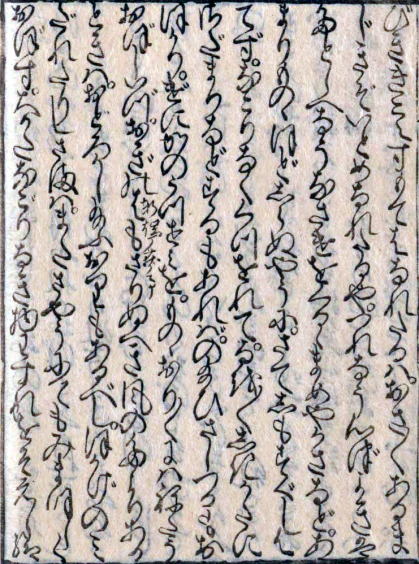

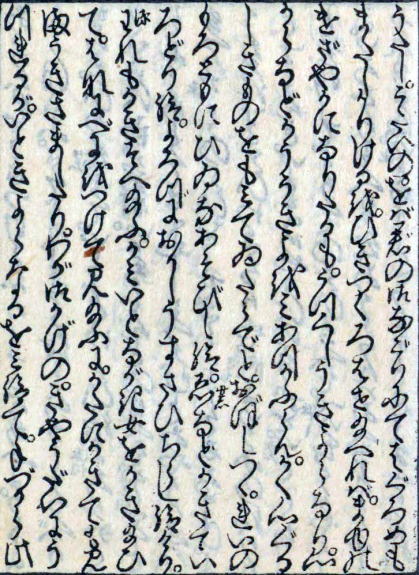

源氏は急ぎ邸を後にするが、姫君が世間並みの容姿であればこのまま捨てて忘れてしまうこともできただろうが、はっきりと見てしまった後は、却っていじらしく感じた。源氏は色恋とは関係なく常に訪れて暮らし向きの援助も含めて世話役となることを心した。

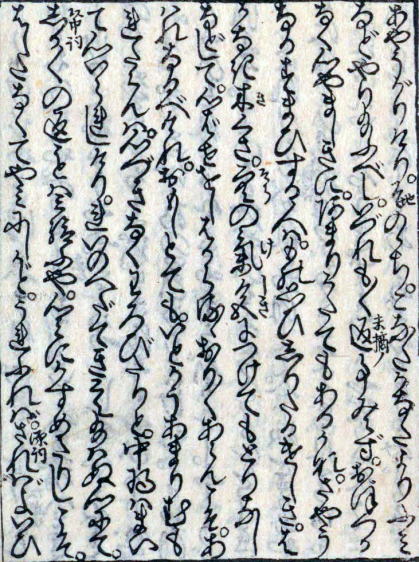

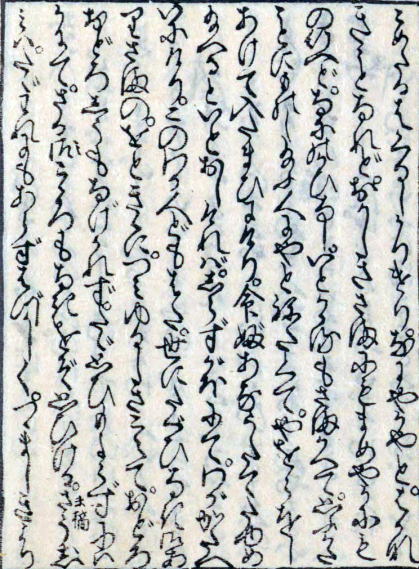

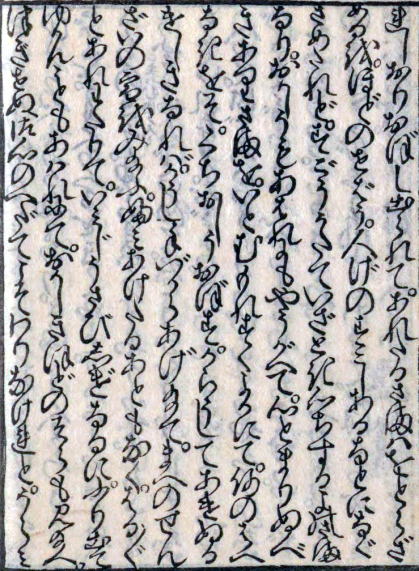

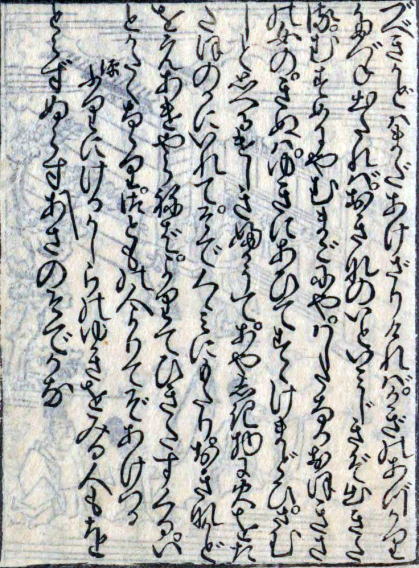

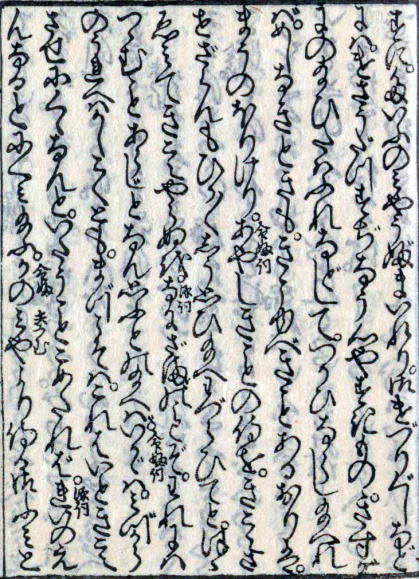

年の暮れ、命婦は宮中の宿直所にいた源氏に姫君から預かった文と元旦の晴れ着を届けた。文はいかにも無趣味の厚手の陸奥紙に書かれている。晴れ着は流行の薄紅色の艶も失せて古びた単衣(ひとえ)と表裏も同じ濃い紅色の直衣(のうし)。源氏は落胆しながら送られた文の端にいたずら書きをする。

「なつかしき 色ともなしに いかにこの すゑつむ花を 袖にふれけむ」

(親しみを感じる色でもないのに、どうしてこのような末摘花(紅花)の袖に触れてしまったのだろうかーこのような女にどうして契りを結んでしまったのだろうか)

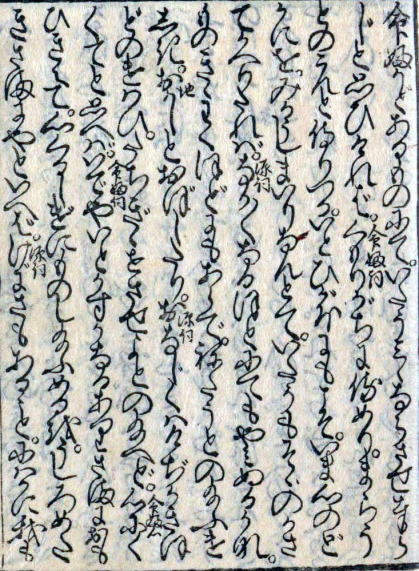

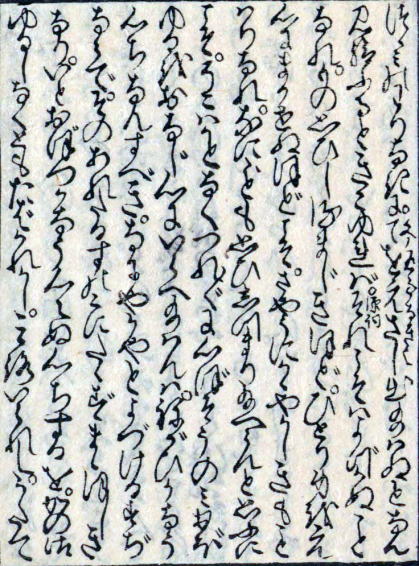

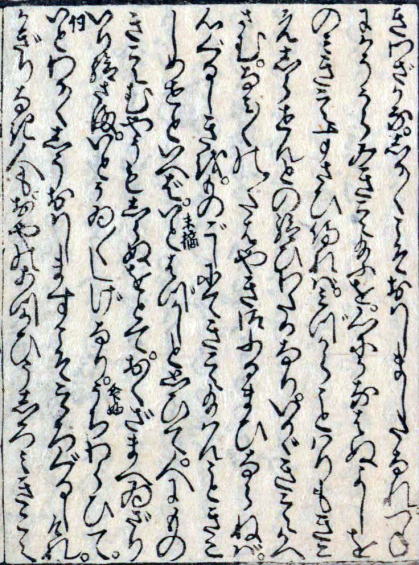

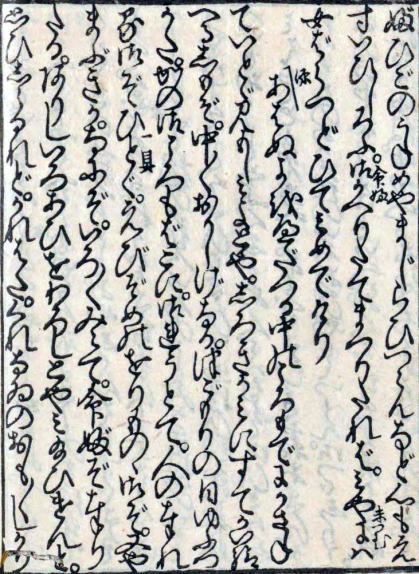

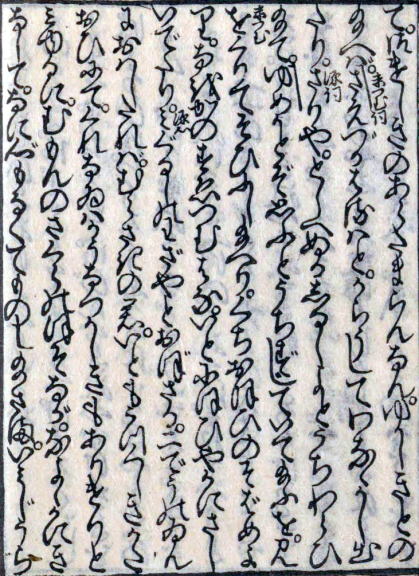

大晦日の夕暮れ、命婦は源氏の使いでお召料として着物一重ねと葡萄染(えびぞめ)の着物などさまざまな色のものを姫君に届ける。正月7日の夜更け、源氏は姫君の邸を訪れる。邸の様子は世間並の活気もあった。姫君の衣装も源氏の贈った着物を着て世間並みにみえる。源氏は「せめて今年だけでも声を少しお聞かせください。鴬の初音などどうでもよく、姫君の様子が変わったのを確かめたい」と言う。姫君は「さえずる春は」と震えながら声をだした。「さりや、年を経た甲斐が見えた。夢かとぞ見る」といって源氏は部屋を出る。見送りに出た姫君の口を覆った横顔に、やはり紅花(末摘花)が色鮮やかに見える。源氏は見苦しいものだと今更ながら思うことに。

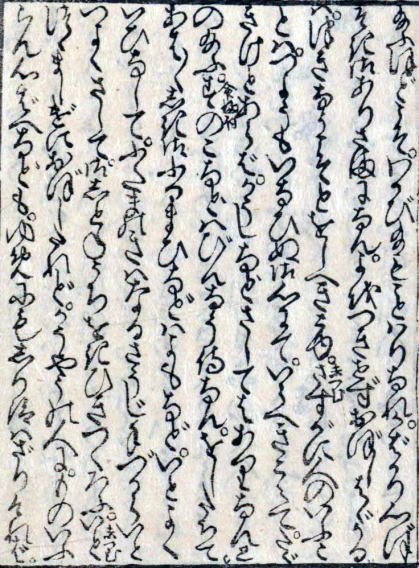

二条院に戻った源氏は若紫(紫の上)と兄妹のごとく睦まじい時を過ごす。うららかな日の、木々の梢が何時咲くかと心待ちにしているなかで、梅はみなふくらみ、とくに階隠(はしがくし・建物の正面の階段を覆う屋根)のもとの紅梅はもう赤く色づいている。

「紅(くれないの)の花ぞあやなくうとまるる梅の立ち枝はなつかしけれど・・いでや」(紅梅のすっと伸びた枝は親しみが持てるが”紅の花だけは”・・いやはや)と、源氏は嘆き声がおもわず出る。

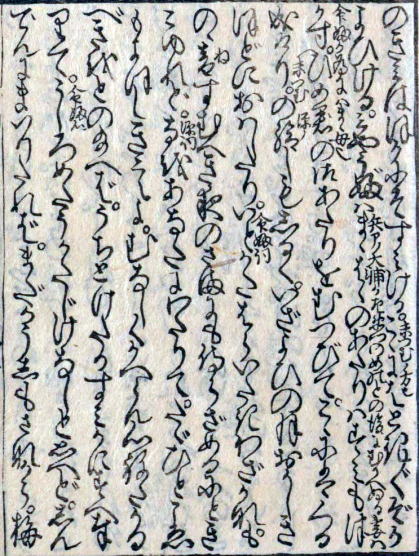

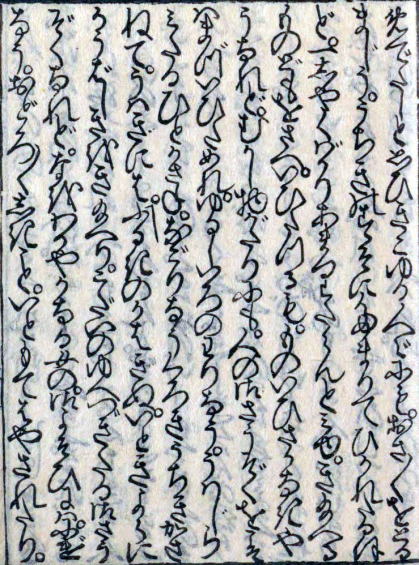

かかる人々(末摘花、空蝉、軒端萩など)の末々(すえずえ・その後)如何になりけむ・・・

※末摘花はベニバナ(紅花)の古語。茎の先端に着く花を摘み取って染色に用いる。 |

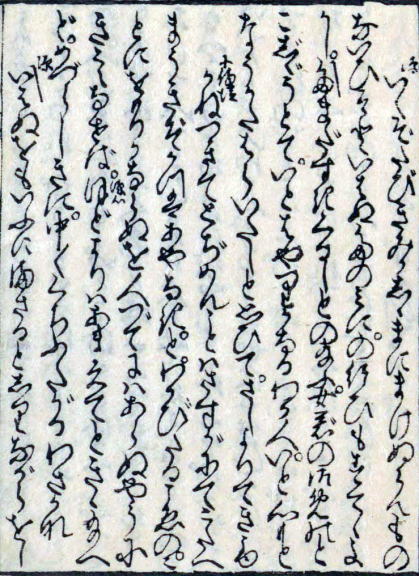

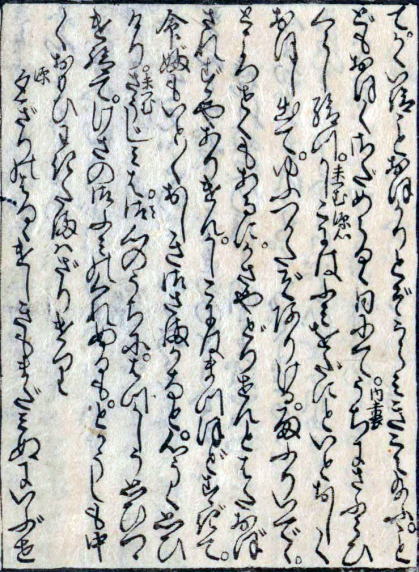

06末摘花 源氏18歳から19歳

06末摘花 源氏18歳から19歳