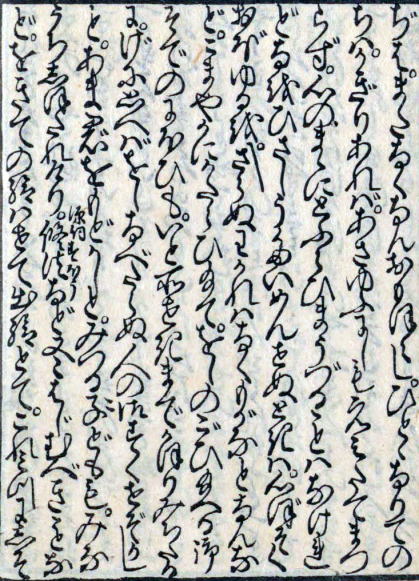

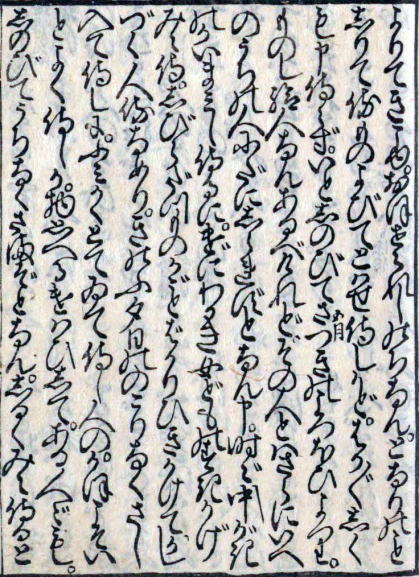

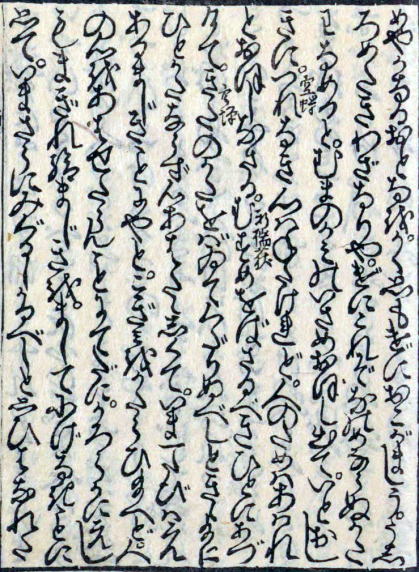

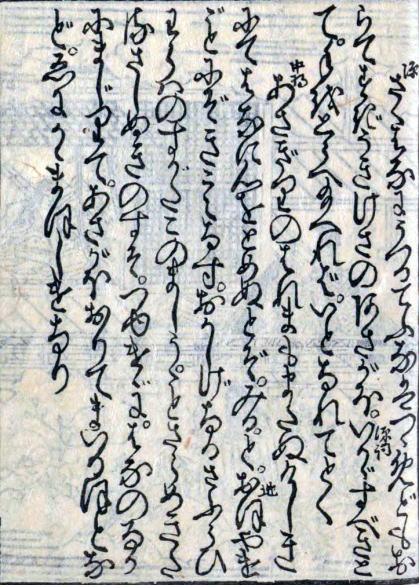

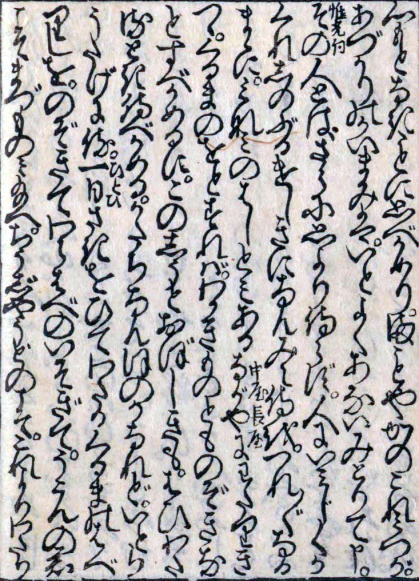

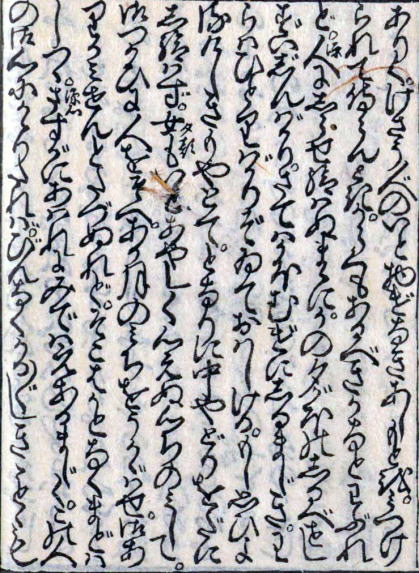

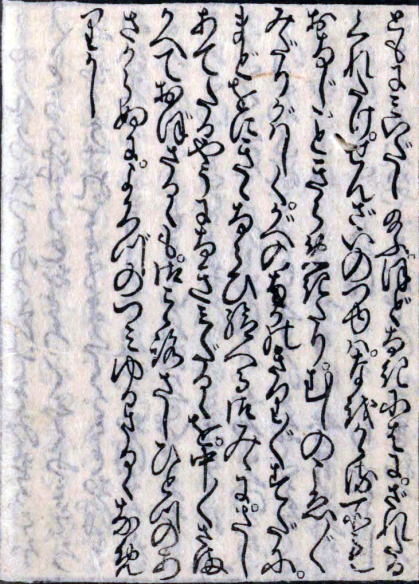

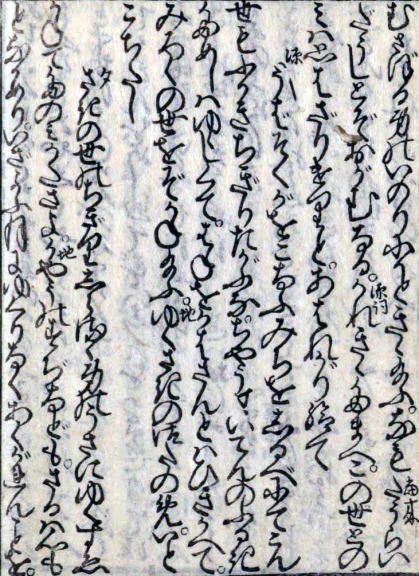

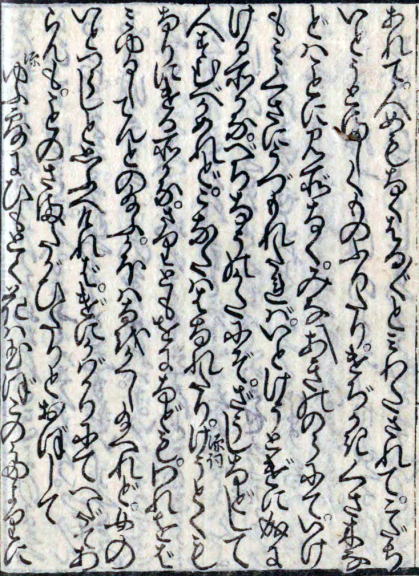

04夕顔 源氏17歳 04夕顔 源氏17歳

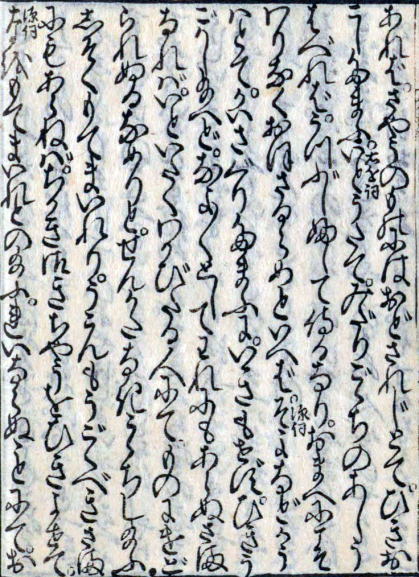

心あてに それかとぞ見る 白露の 光そえたる 夕顔の花

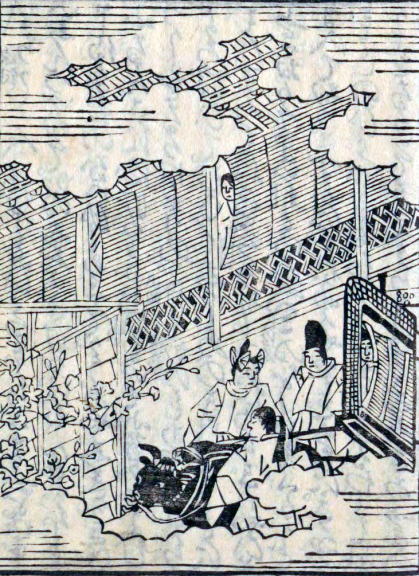

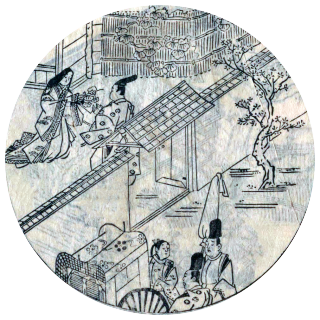

源氏が六条に住む貴婦人のもとにお忍びで通っていた頃のこと。宮中より出掛ける途中、大弐(だいに)の乳母(源氏の乳母であった人)がひどく患っているというので五条の家に見舞いに行く。車を引き入れる門が閉まっていたので源氏は従者に命じて惟光(これみつ・乳母の子で源氏の家臣)を呼ぶ。惟光を待つ間、源氏はあたりを見渡して隣家を見ると、すだれ越しに何人もの女性がこちらを窺っている気配を感じた。また隣家の切懸(きりかけ=板塀?)につる草がからんで白い花(夕顔)が咲いているのを見つける。源氏は御随身(みずいじん・貴人を警護する近衛の舎人)に命じて白い花を折らせようとすると、その家から童女が出てきて「これに花を乗せて差し上げなさい」と言って深く香をたきしめた扇を差し出した。

源氏は乳母を丁重に見舞い、慰めて退出する際に、御随身が受け取り惟光に預けた扇を開いて見ると、趣のある筆使いで歌が書かれている。

心あてに それかとぞ見る 白露の 光そえたる 夕顔の花

(当てずっぽうですが、源氏のお方とお見受けします。白露の光(源氏を暗示)を浴びて夕顔の花が一層美しい)

扇子に書かれた歌に興味を持った源氏は惟光に女の素性を調べるように命じた。同時に源氏はこのまま見過ごすことができず、自分と分からぬように筆跡を変えて懐紙に返歌を書き届けさせる。

寄りてこそ それかとも見め たそがれに ほのぼの見つる 花の夕顔

(近くに寄って誰であるかを確かめては。夕暮れ時にぼんやりとご覧になった美しい夕顔を)

何日か経って惟光が源氏を訪ねて、隣家の様子を探ってきた話をする。「ときどき家の中をのぞき見をすると、確かに女の人影がすだれ越しにみえます。昨日、夕日が部屋に射し込んでいるとき、手紙を書く人の顔はまことに綺麗で、もの思わしげな感じで、その場にいる女も声を忍んで泣いている様子がはっきりと見えました」と述べる。源氏は五月雨の夜に宿直で頭中将、式部丞、左馬頭らと女の品定めをした時(雨夜の品定)のことを思い浮かべていた。

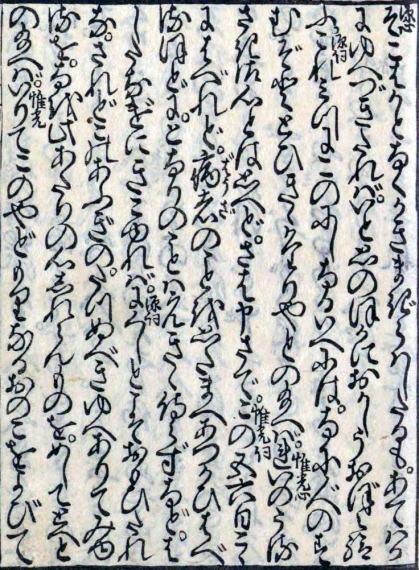

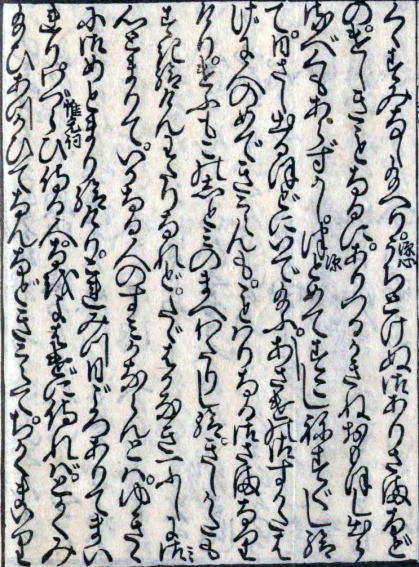

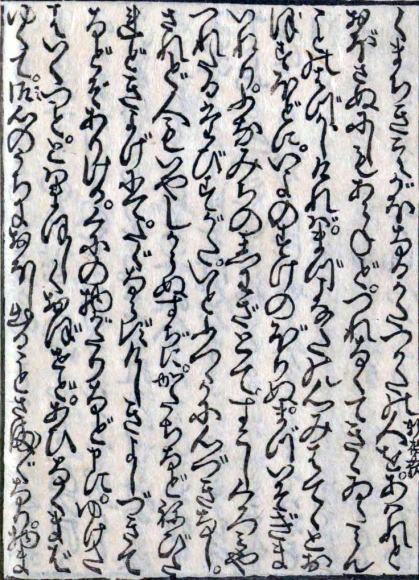

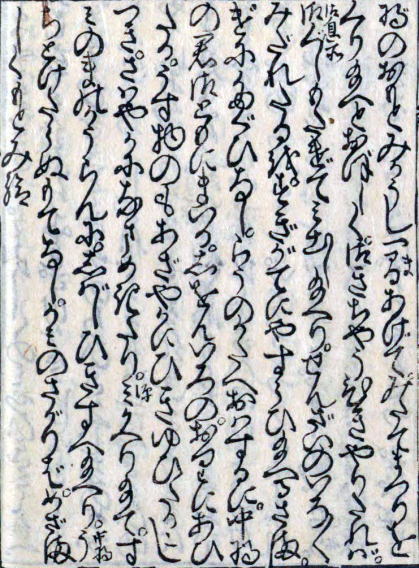

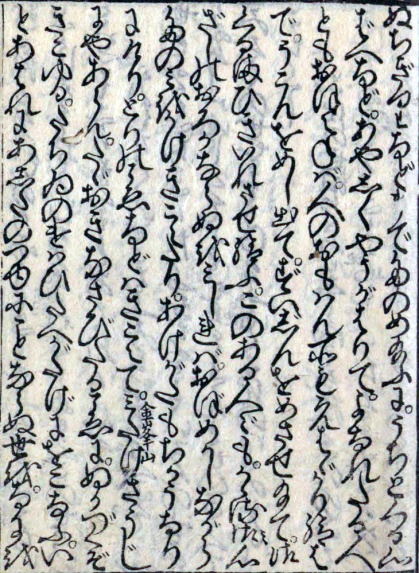

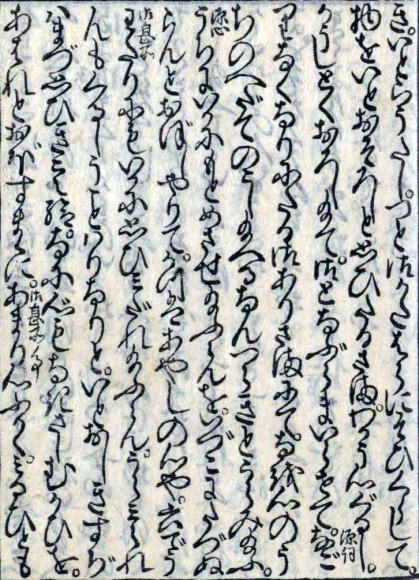

伊予介が任地から一時帰京して源氏を訪ねた。伊予介は娘(軒端萩)はしかるべき人に預け、北の方(空蝉)は連れて任地に下ると報じた。源氏は二人に今一度逢うことができないものかと小君に話を持ち掛けたが、今更逢うのは見苦しいことだと、半ばあきらめもしていた。

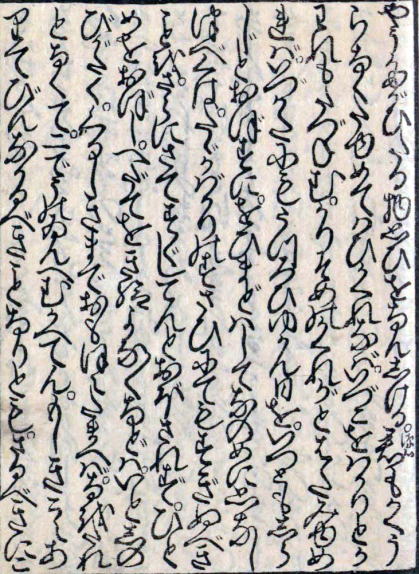

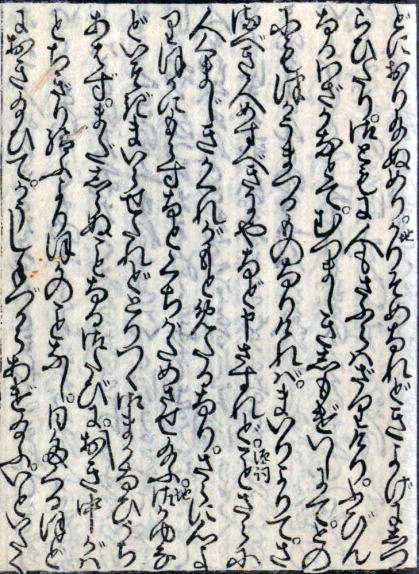

惟光が訪ねて来て夕顔の女の話をする。惟光は夕顔の家の女どもが頭中将の牛車が夕顔の家の前を通ったと騒いでいたのを聞いたと告げる。源氏は夕顔の女は頭中将が可哀そうにと思って忘れなかった女ではないかと思い、興味が一層増すことに。惟光は源氏を誘って夕顔の女のもとに行き、源氏がここに通いはじめる手引をする。源氏は身分を隠し、顔も見られないようにして通いつめる。女は不安げな様子ながらも源氏にしつこく尋ねたりすることもなく、また男女の仲らいを知らぬでもないが、内気で頼りなげな振舞は子供っぽくさえあった。源氏は名も知れぬ夕顔の女に溺愛して二条院(源氏の自宅)に迎い入れてもよいと思うほどになる。

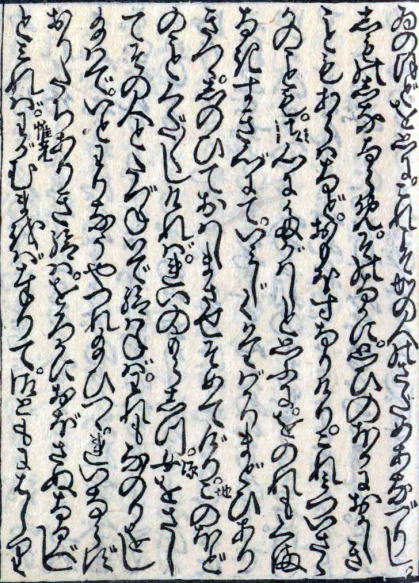

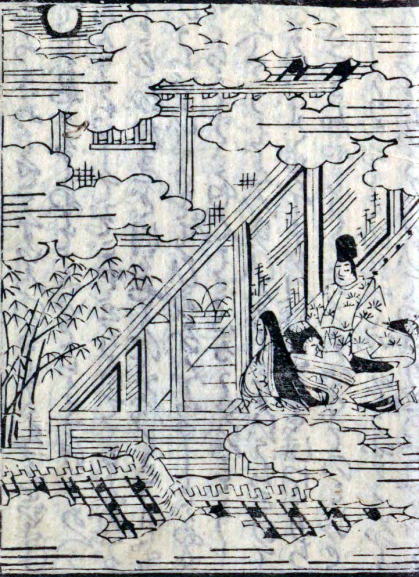

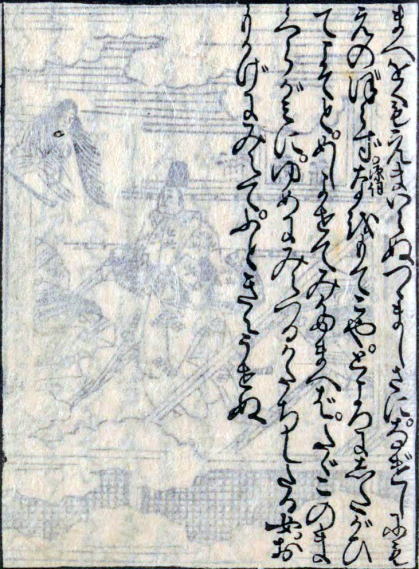

八月十五日、中秋の夜。源氏は夕顔の家に泊まる。明け方近くなって、沈みかけている月に誘われ源氏は夕顔の女、惟光、右近(夕顔の侍女)および数人の随身だけを伴い近くの廃院となったいた荒れた屋敷におもむく。屋敷は左大臣家の先祖が塩釜の景色を写して造った院で、宇喜法皇に献上し、今は既に荒廃していた。木が生い茂り暗い感じがする。その日は朝霧が深く立ち込め、露も一面に下りていた。

源氏が屋敷に着くと留守役がかいがいしく世話に奔走し、下家司(しもげいし・家司は摂関・大臣・三位以上の家で家政を取り仕切る職で下家司はその下役)が「しかるべき方をお呼びした方がよろしいでしょうか」と源氏に問う。源氏は「わざわざ人がきそうもない隠れ家を捜したのだ。おまえの胸一つに収めて他のものには決して漏らすな」と告げる。この様子を見て右近は源氏の素性をしっかりと悟ったようだ。

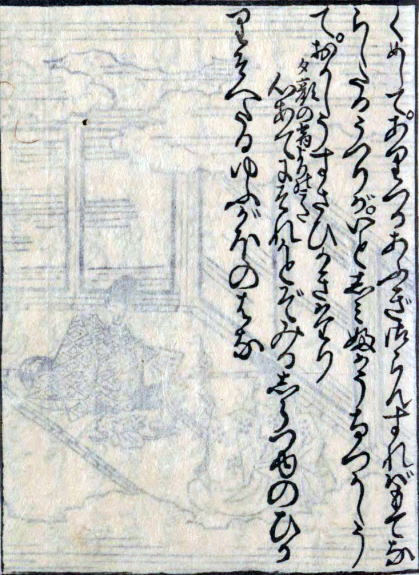

源氏は日が高くなるころに起きだし、荒廃した庭を気味悪げに眺める。「さりとて、鬼などもきっと私を見逃してくれるだろう」と呟き、これほどの深い仲になって隠し立てすることもおかしなことだと思い、覆面をとって顔を現す。

夕露に 紐とく花は 玉ぼこの たよりに見えし えにしこそありけれ

(こうして花開くように覆面を取り顔を見せるのも、あの五条の通りすがりに会った縁なのだろう)

源氏は「露の光やいかに」と(自信たっぷりに)問う。夕顔の女は流し目で見て、

光ありと 見し夕顔の 上露は たそがれ時の 空目(そらめ)なりけり

(輝くように思って見たあの夕顔の上露のようなお顔は、夕暮れ時の見間違いでした)

と、女はうっとりした様子で、戯れに、思っていることの反対のことを言う。

源氏は夕顔の女に名前を明かすようにと問うが、「海女(あま)の子なれば」と答えて名前を明かさない。(海女の子・・白波の寄する渚に世をつくす海女の子なれば宿も定めずー新古今集―落ちぶれた身分の者ですから申し上げられません)

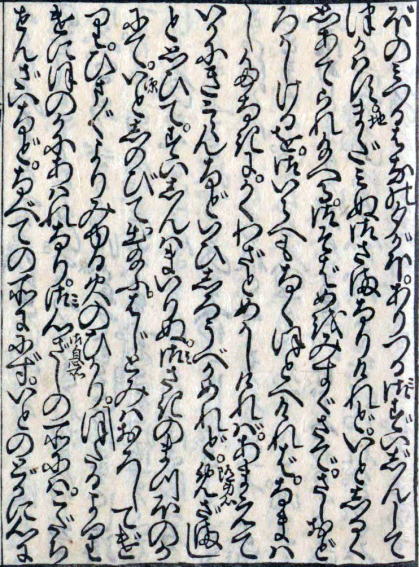

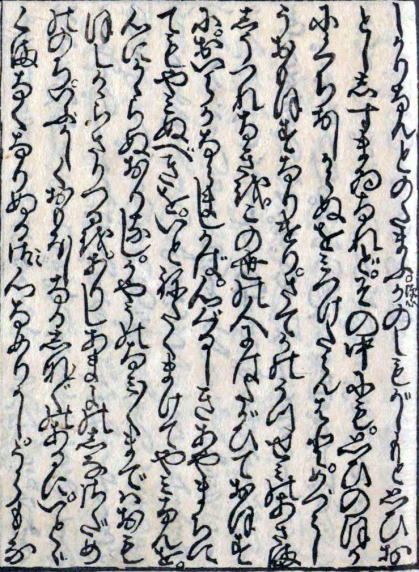

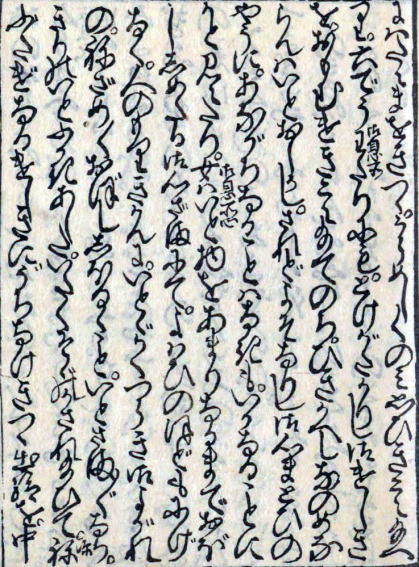

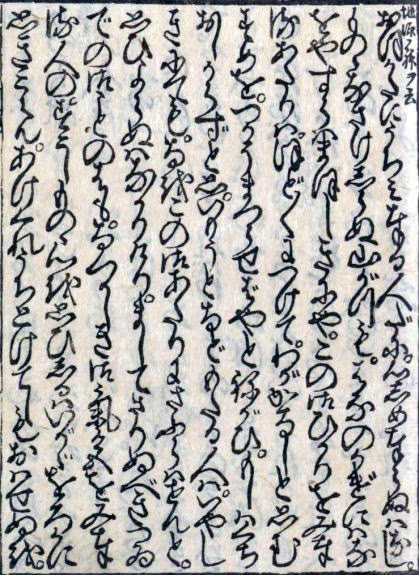

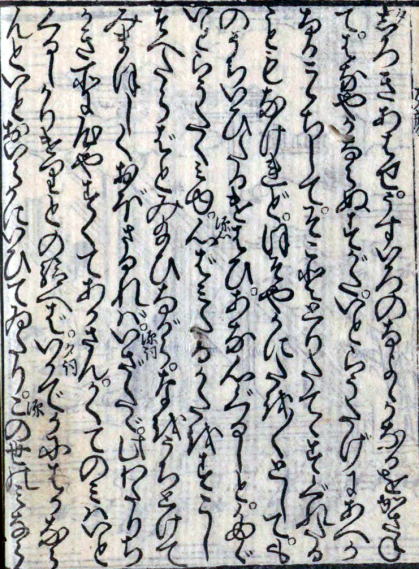

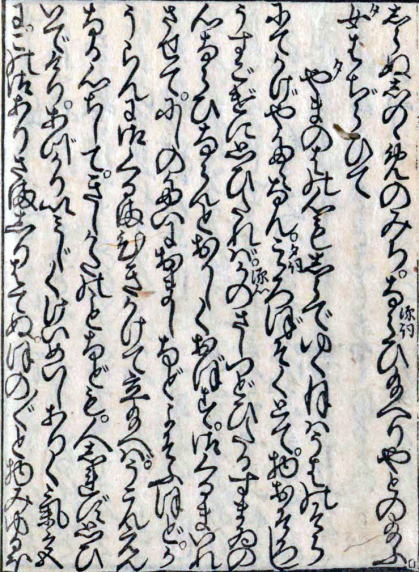

宵も過ぎるころ、源氏は少しうとうとと寝入っていると枕元に美しい女がすわっていて「わが身がまことめでたき夫とお慕い申しているのにお訪ねくだされず、この様な女をお連れなされて御寵愛なさるのは心外で辛いことです」と言って源氏のそばの人を引き起こそうとする。源氏は夢を見たのだが、目を覚ますと灯火も消えていて気味悪く、ものに襲われるような気がした。

留守役に紙燭を持ってこさせて捜せば、夕顔の枕元に夢に現れたのとそっくりな女が幻のように現れ、そして消え失せる。源氏はぐったりと臥した夕顔を起こし、意識を取り戻そうとするが、すでに息は絶えてしまっていた。

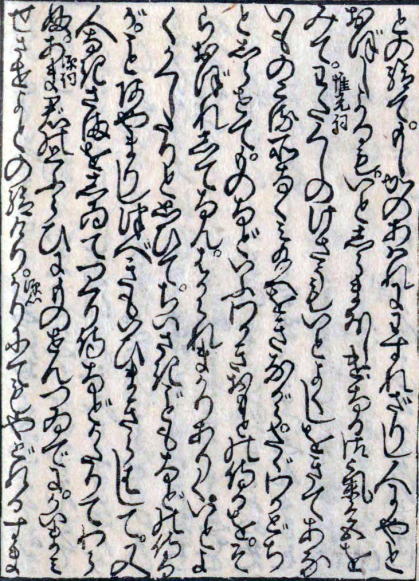

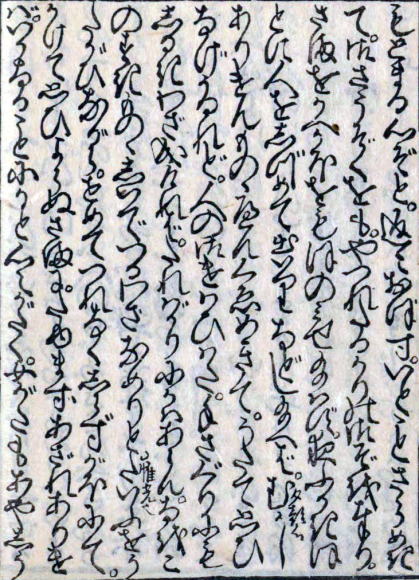

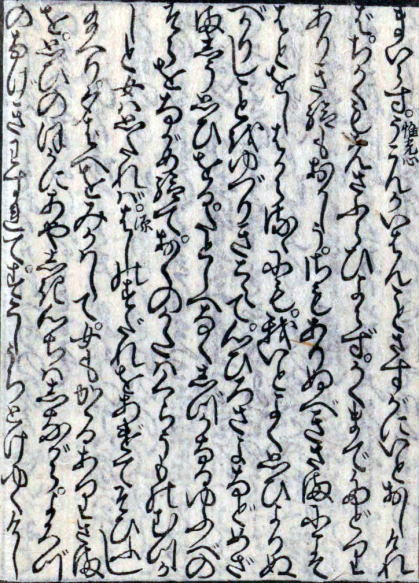

夕顔の亡骸は惟光の伝手で東山の山寺に移した。源氏も東山へ同行するといったが、惟光はこのことが広く人に知られることを恐れて源氏に二条院へ戻ることを勧める。東山には惟光と右近の二人が他人に知られぬ用心をして夕顔の亡骸を運んだ。源氏は二条院に戻ったものの気が治まらず、日暮れて惟光が参上したので「今一度亡骸をみなければとても気持ちが安まらない」と惟光に案内を頼む。やむを得ず惟光は源氏と東山に行く。亡骸に対面した源氏は何時までも涙を流しその場を立ち去り難い思いであったが、惟光が人目を気にして夜が明けぬ間に二条院に帰ることを促す。右近は源氏の意向で二条院に仕える身になる。

東山から二条院に戻った源氏は重い病で臥してしまう。二十日あまり重体であったが、後遺症もなく全快する。もとのように宮中の宿直所にも出仕する。また、右近から夕顔の素性も聞き出す。夕顔は三位中将の娘として育てられたが両親は早くに他界したこと。頭中将がまだ少将の時代に三年ほどの通いがあったが、右大臣家から恐ろしいことが聞こえてきたので身を隠したこと。頭中将との間に女の子が生まれていたことなどを知る。源氏は頭中将には知られないようにして夕顔との間に生まれた子を源氏が引き取ると右近に伝える。

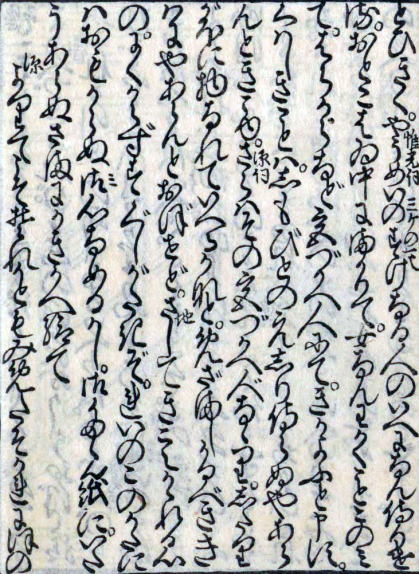

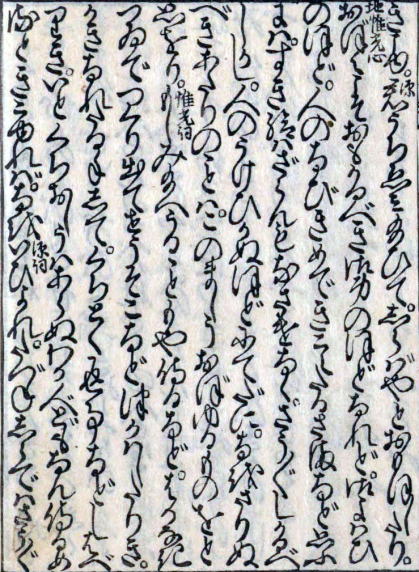

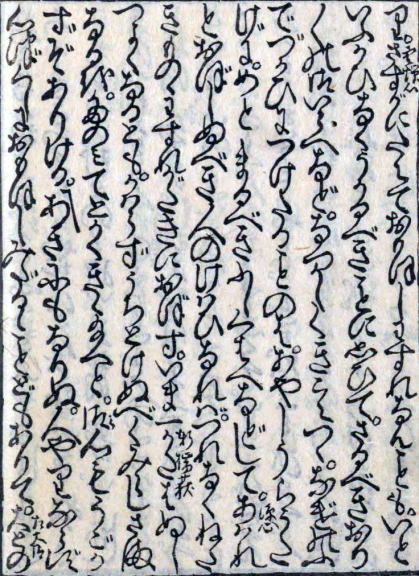

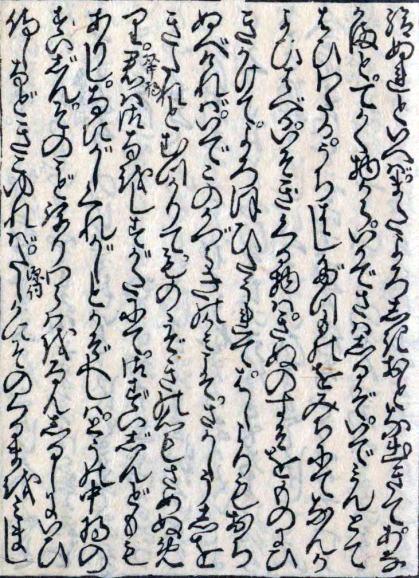

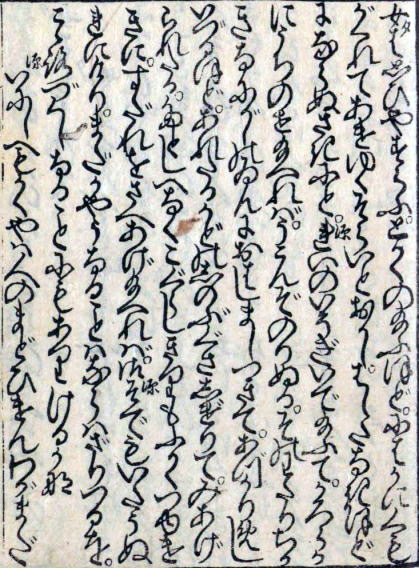

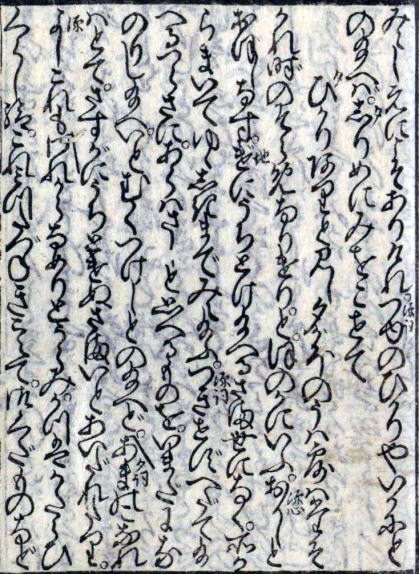

神無月の朔日ころ、伊予介は任地に下向する。源氏は小君に託して空蝉に餞別の品に加えて空蝉が脱ぎ捨てた例の小袿(こうちぎ)を一緒に贈る。

逢うまでの 形見ばかりと 見しほどに ひたすら袖の 朽ちにけるかな

(次に会うまでの形見ぐらいに思っていたが、涙で小袿の袖がすっかり朽ちてしまった)

空蝉はいろいろ細かなこともあったが、煩わしく思ったので小袿のことだけ書き綴って小君に渡した。

蝉の羽(は)も たちかえてける 夏衣 かへすを見ても 音(ね)はなかれけり

(蝉の羽のような夏衣を、秋の衣替えも済んだ今になって返すのを見ても、声を立てて泣くばかりです)

今日は立冬。しぐれ模様の空がしみじみと哀れを誘う。源氏は一日中物思いに耽っている。

過ぎにしも けふ別るるも ふた道に 行く方知らぬ 秋の暮かな

(死んでしまった人も、今日別れる人も、行く道は別々だがこの先どうなるのか、しみじみと思う秋の暮かな)

このような人目を忍ぶ恋は苦しいものだと、身にしみて思い知ることとなった。

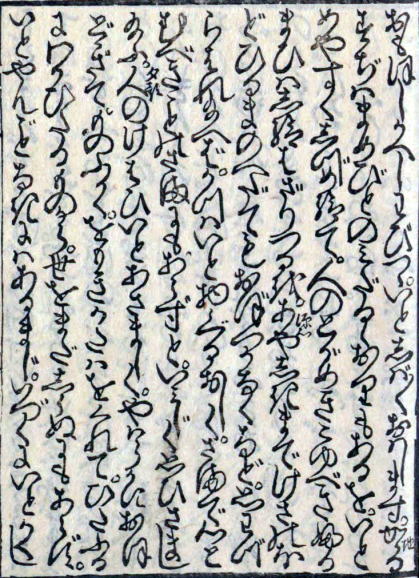

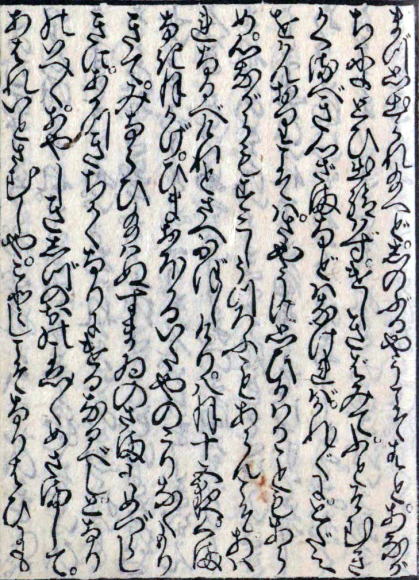

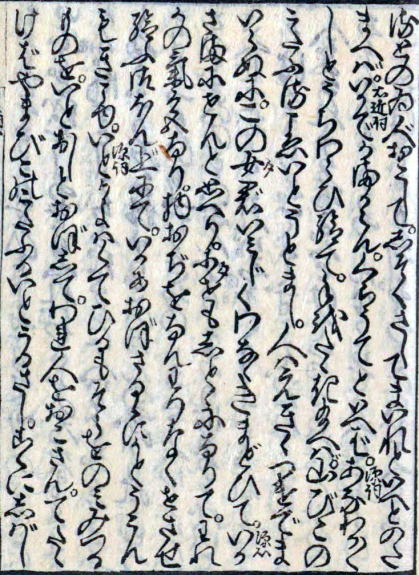

「かようなくだくだしきことは あながちにかくろへしのびたまひしもいとほしくて みなもらしとどめたるを みかどのみこならんかに みん人さえかたほならず ものほめがちになると つくりことめきてとりなす人ものしたまひければなん あまりものいひいさがなき つみさりどころなく」

(このようなごたごとしたことは ひたすら人目に隠れ秘密にしていたのも気の毒に思っていたから みな洩らすことをしなかった しかし帝の皇子だからといって 知っている人まで褒めてばかりいる 作り話しじみていると取り沙汰する人もいるので こうして書き綴った あまりにも意地悪なおしゃべりだと 咎めはのがれられないかも・・) |

04夕顔 源氏17歳

04夕顔 源氏17歳