| 浮世絵 浅井了意 |

|

| 浮世絵 トップページへ | 戯作者一覧へ | 天竺老人 トップページへ |

| 浅井了意 (あさい りょうい) |

| 浅井了意の代表作に「浮世物語」があるといわれても、文学に疎い私には、つい最近まで思い浮かぶものがなかった。仮名草子、お伽草紙が浮世草子へと移行する黎明期に、その重要な役割を果たしたとされる人物の一人ということだが、古典文学に通じた人でなければその存在を知っている人は稀だろう。しかし浮世物語の最初の項に書かれた「浮世という事」は、浮世という言葉をどう解釈するかを二人の人物が論じる内容で、浮世の”定義”として文学者以外にも注目されているという。残念ながら国立国会図書館のデジタル資料に「浮世物語」はないが、最近入手した私の手元の解説書を少し引用させてもらう。 「思い事は叶わぬもの、だからこそ”憂き世”だという歌もある。靴をへだてて足の裏を掻くような、我身さえままならぬものを、まして世の中の事は一つとして私の思い通りになることはない」とある人が言うのに対して、作者は「この世に生きていれば何かにつけて善し悪し事を見聞きする。それぞれ面白く、また一寸先は闇ともいう。将来の事を気に掛けず、水に流れる瓢箪のごとく、沈み込むことのない心意気でこの世を生きていく。こんな生き方を”浮世”という」と答えている。 現代人なら、ままならぬ世の中であるからこそ、それを変える生き方が求められる、のでしょうが、この時代はそう考えることさえも叶わぬ世の中であったのかもしれません。いや、当時も今も、程度の差こそあれ、どうあがいたとしても、浮世は憂き世であり、憂き世は浮世なのかもしれません。 浅井了意は慶長17年(1612)生れとされるが異説もある。父親は東本願寺の末寺、摂津・三島江の本照寺の住職。その父は了意が生まれて間もなく宗門を追放されて浪々の身となる。京都、大阪に住んだとされるが詳しいことは分らない。浅井は母方の姓というが、もともと武家の家系ともいわれる。 寛永年間に「可笑記評判」、慶安・承応年間に「かつらぎ物語」を著し、万治2年(1659)に著した「堪忍記」は好評を博したとされる。万治年間(1658〜1661)に出版された「東海道名所記」は道中記の草分け的存在とされ、寛文元年(1661)に出版された「浮世物語」は浮世坊が諸国を漫遊する物語で仮名草子から浮世草子へ移り変わりする作品と評されている。また、寛文6年(1666)に出版した「御伽婢子(おとぎぼうこ)」は怪奇物語の祖とされる。仏教説話集的な著書も多く、多彩な才能を持ち、多種多様な著書を著した人物だが、その素顔は世間にあまり知られていないように感じる。しかしながら西鶴、近松が登場して活躍する、その土壌を耕した作家の一人でもある様で、興味の沸く人物である。 晩年、延宝年間(1673〜1881)に京都二条の正願寺の住職となり、自らは”本性寺昭儀坊”と名乗ったという。元禄4年(1691)に亡くなったとされるが確証はない。 |

|

東海道名所記 作:浅井了意 絵: |

出版年:万治年間(1658〜1661) 版元: 仮名草子 6巻 東海道の道中記。道中記の草分け的作品。 |

||

|

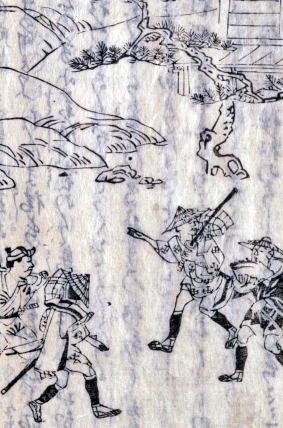

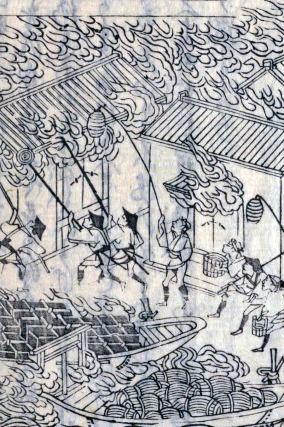

むさしあぶみ 作:浅井了意 絵: |

出版年:寛文1年(1661) 版元: 仮名草子 2巻 明暦3年(1657)の江戸の大火(振袖火事)を物語風に綴った本。 |

||

|

江戸名所記 作:浅井了意 絵: |

出版年:寛文2年(1662) 版元: 地誌 7巻 江戸の名所81か所を紹介。ただし殆んどは寺社仏閣。 |

||

|

かなめ石 作:浅井了意 絵: |

出版年:寛文2年(1662) 版元: 仮名草子 2巻 寛文2年に発生した、滋賀県を震源地として畿内、丹後、東海西部に被害をもたらした地震の記録。 |

||

|

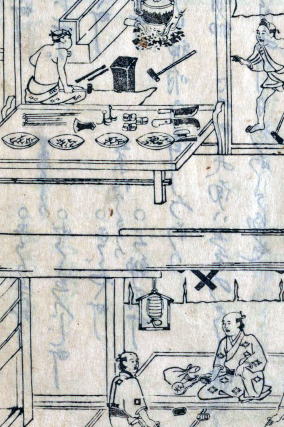

京雀 作:浅井了意 絵: |

出版年:寛文5年(1665) 版元: 地誌 7巻 京都の案内書。挿絵に商人・職人の店先が描かれている。 |

||

|

新撰御ひいながた 作:浅井了意 絵: |

出版年:寛文7年(1667) 版元: 絵手本 7巻 着物の模様デザイン集。 |

||

|

役行者縁起 作:浅井了意 絵: |

出版年:元禄1年(1688) 版元: 慶安・承応年間(1648〜1654)に出版された「かつらぎ物語」の題名を変えた再版本。役小角の伝承物語。 仮名草子 3巻 |

||

| ページトップへ |

| Copyright (C) tenjikuroujin.jp All Rights Reserved. |