|

|||||

| 江戸の四季トップページ | 江戸の祭・風俗トップページ | 浮世絵トップページ |

| 江戸の四季・冬 酉の市 |

| 酉の市は江戸時代に関東で発祥した祭で、現在でも関東地方を中心として行われている。現在は「とりのいち」と呼ぶのが一般的だが、江戸時代は「とりのまち(酉の祭・酉の町・酉の丁)」とも呼ばれていたようだ。霜月(11月)の酉の日に行われる祭・市で一年の感謝と開運・商売繁盛を願って参拝する。また多くの露店が並び宝船、米俵、千両箱、小判などを飾った熊手が縁起物として売られている。酉の市の発祥地は現在の東京都足立区にある(花畑)大鷲神社(はなはたおおとりじんじゃ)とされるが、江戸後期には浅草の鷲大明神社(おおとりだいみょうじんしゃ・鷲神社)にもっとも多くの参詣客、買物客が訪れるようにる。 |

| 霜月 酉のまち | ||

|

|

|

| 絵:三代歌川豊国 | ||

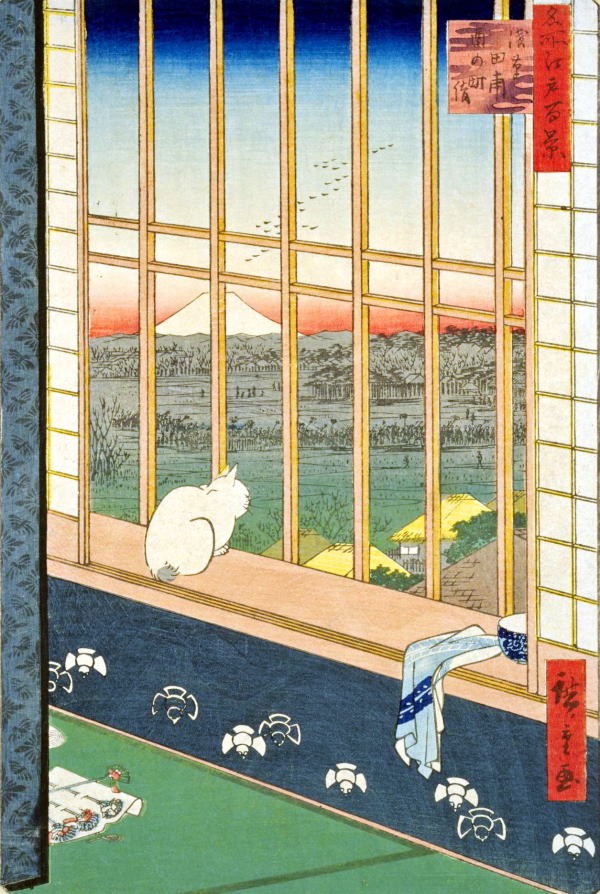

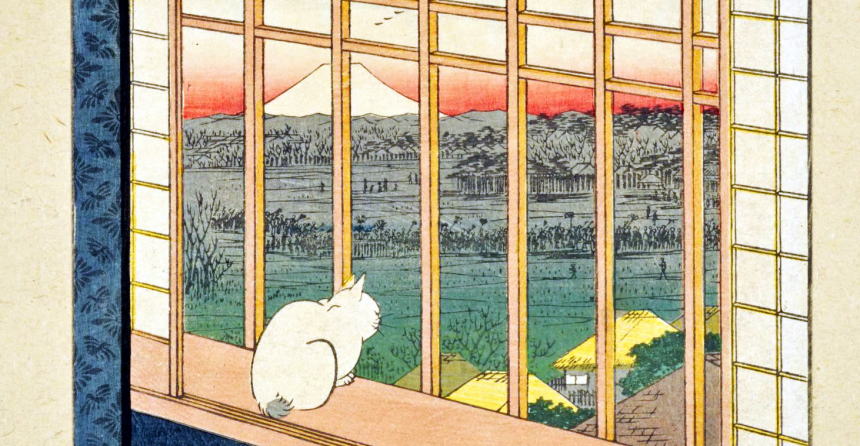

| 名所江戸百景 浅草田甫 酉の町詣 |

|

| 絵:歌川広重 |

| 名所江戸百景 浅草田甫 酉の町詣(部分) |

|

| 絵:歌川広重 |

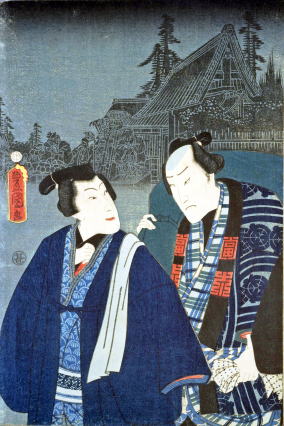

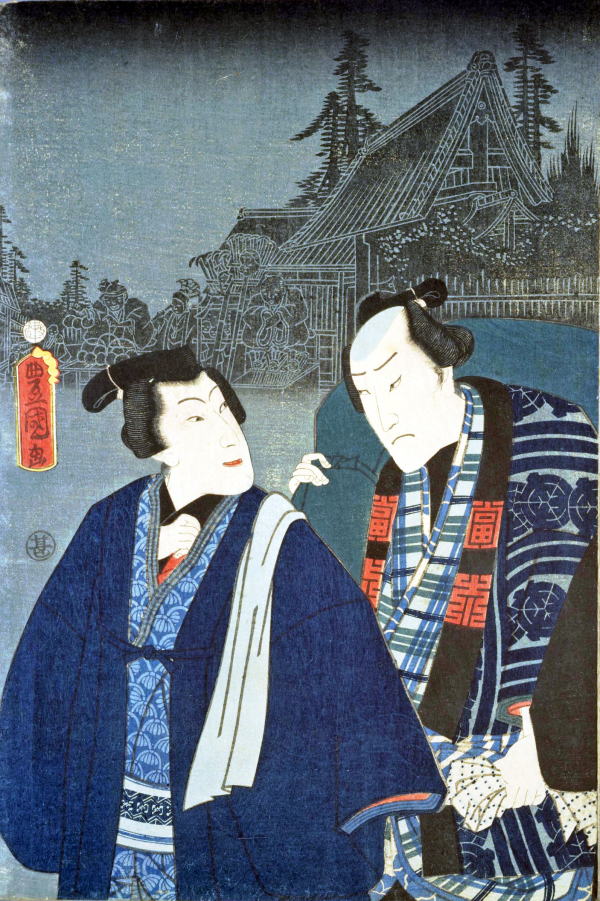

| 江戸自慢三十六興 酉の丁 銘物くまで |

|

| 絵:歌川広重(背景) 三代歌川豊国(人物) |

| 艶姿花の十二支 酉のまち |

|

| 三代歌川豊国 |

| 十二ヶ月の内 とりのまち |

|

| 絵:溪斎英泉 |

| 一陽来福 酉の市 | ||

|

|

|

| 三代歌川豊国 | ||

|

|

|

| ページトップ |

| Copyright(C)tenjikuroujin.jp All rights Reserved |