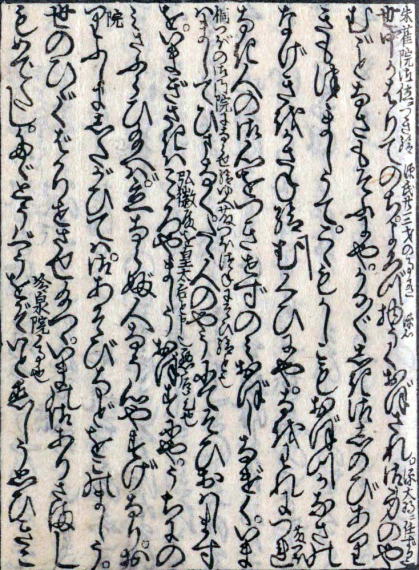

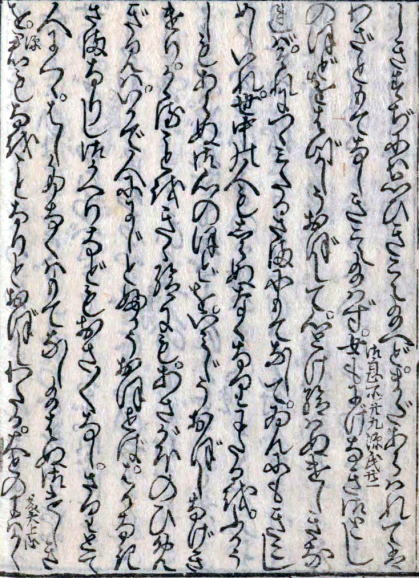

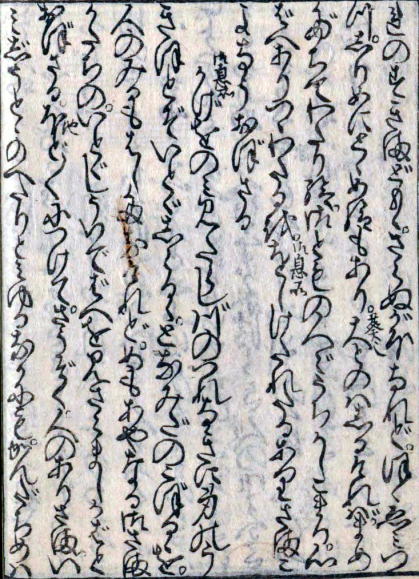

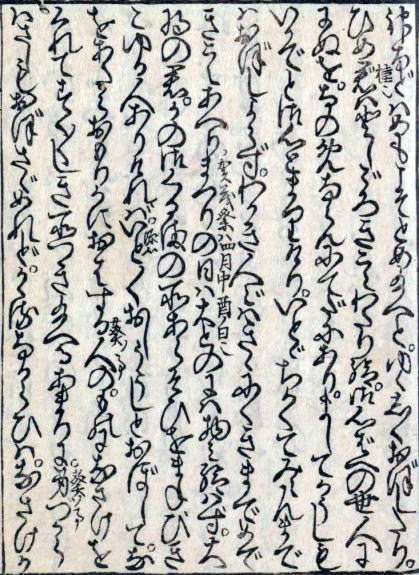

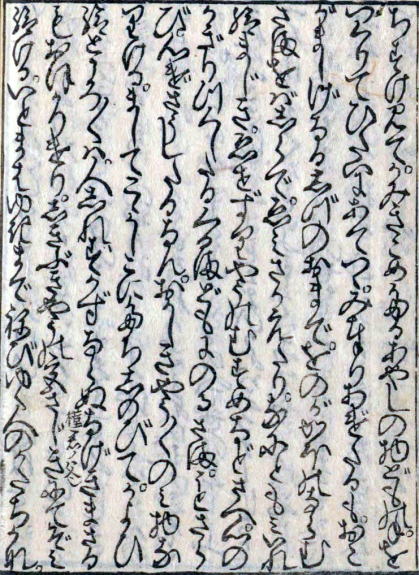

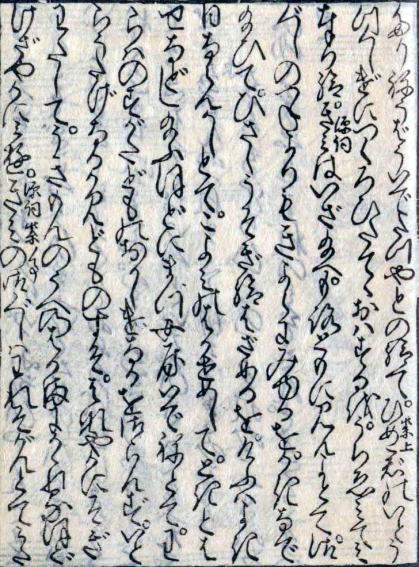

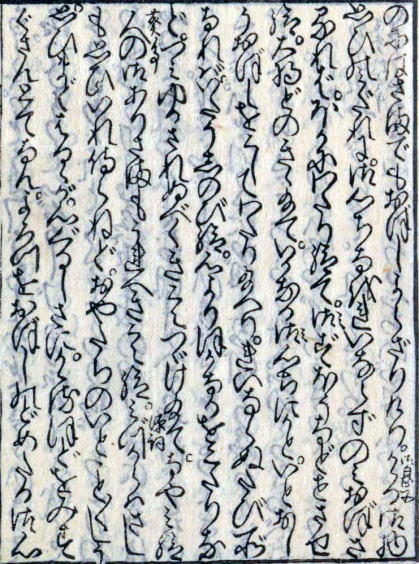

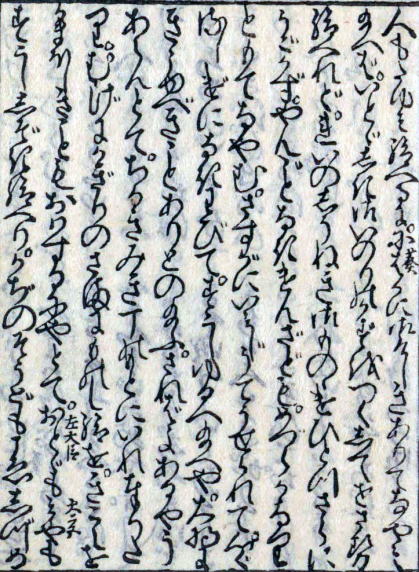

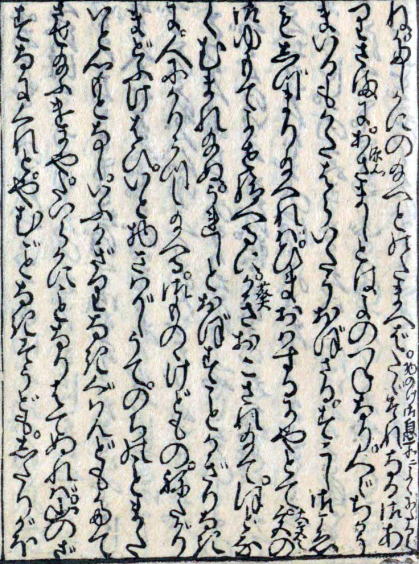

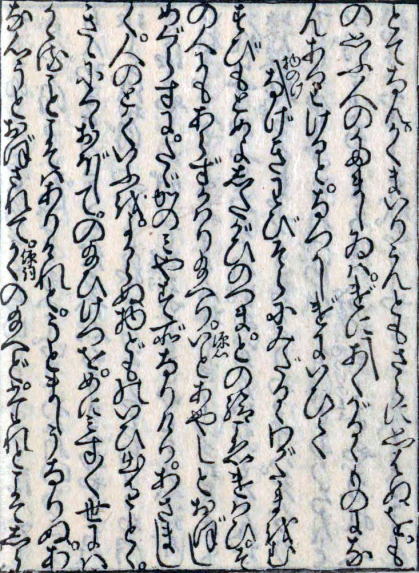

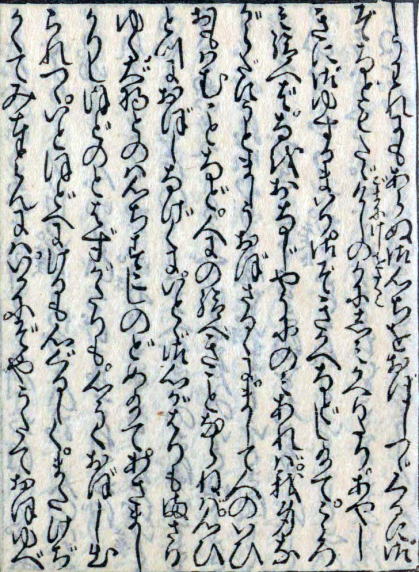

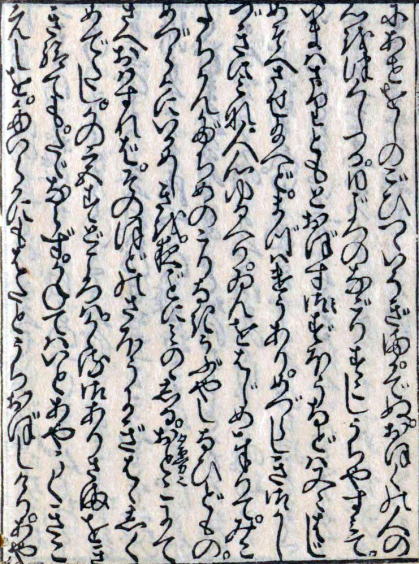

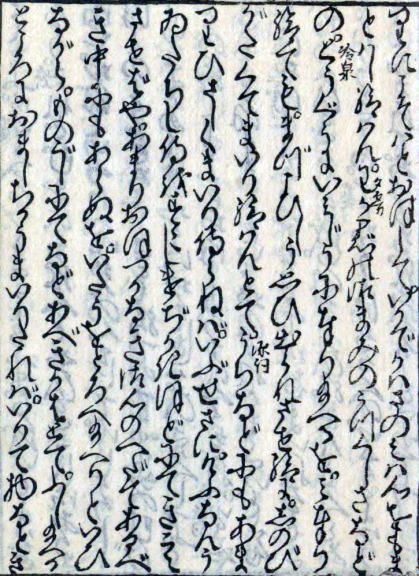

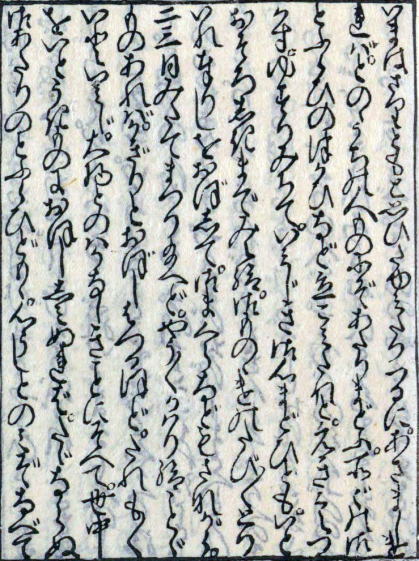

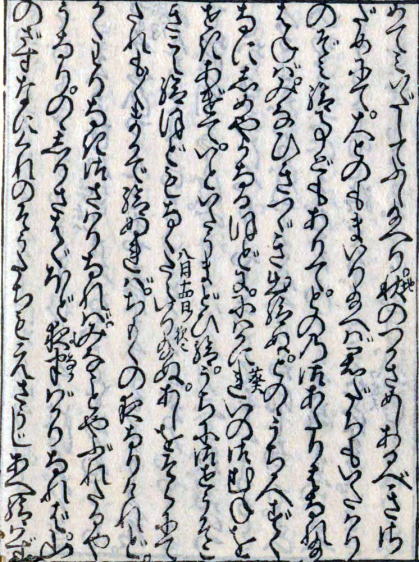

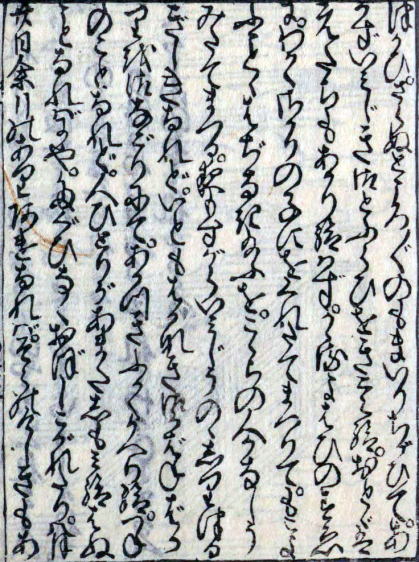

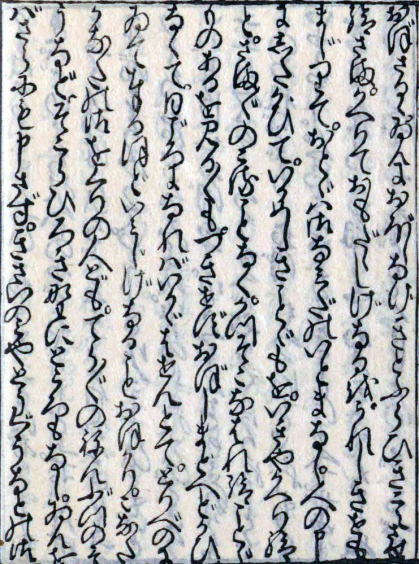

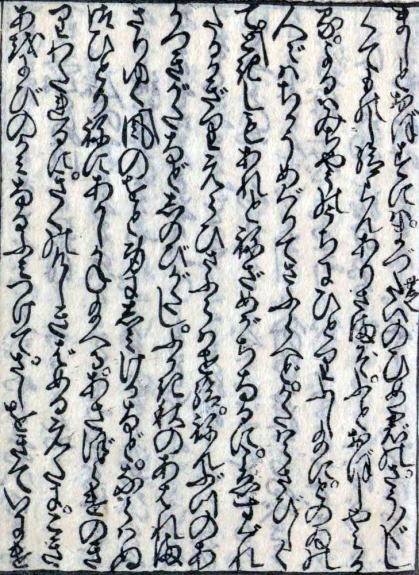

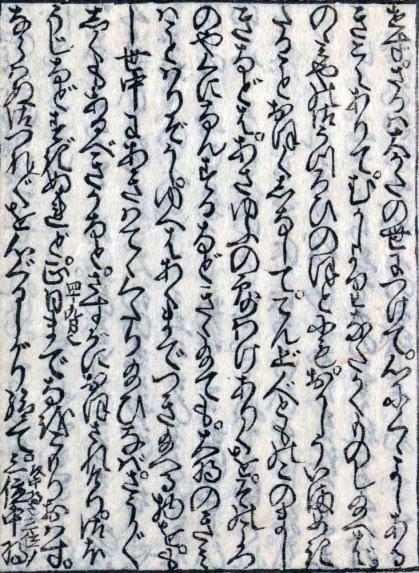

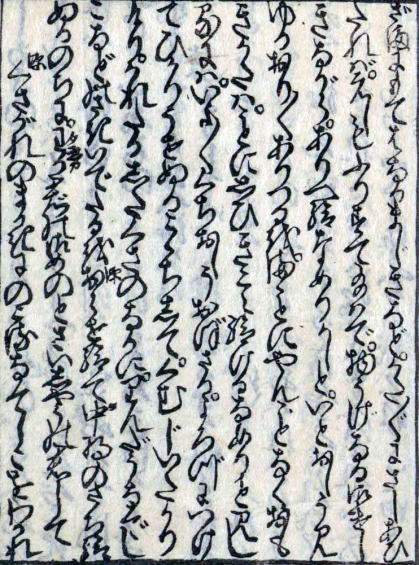

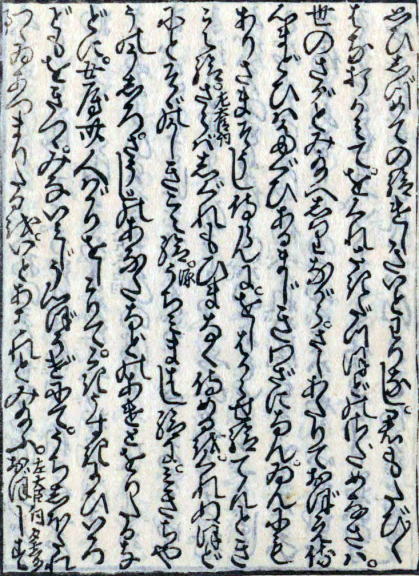

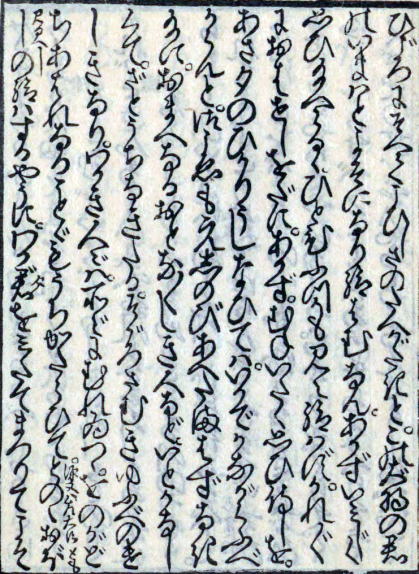

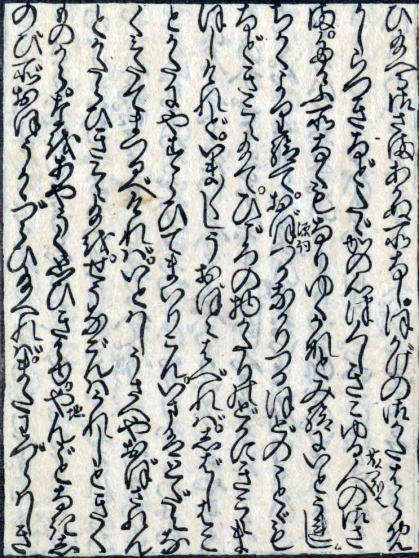

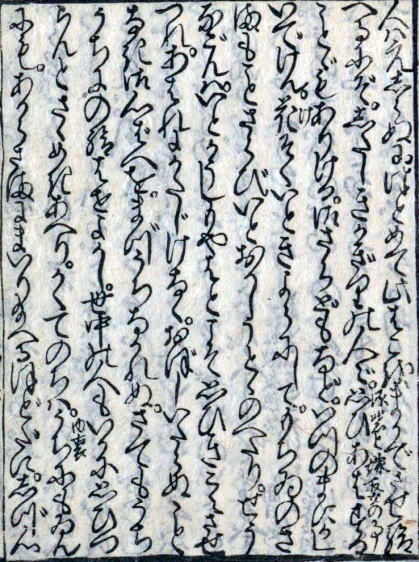

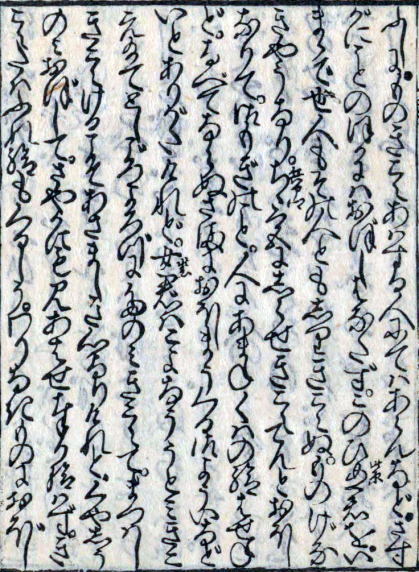

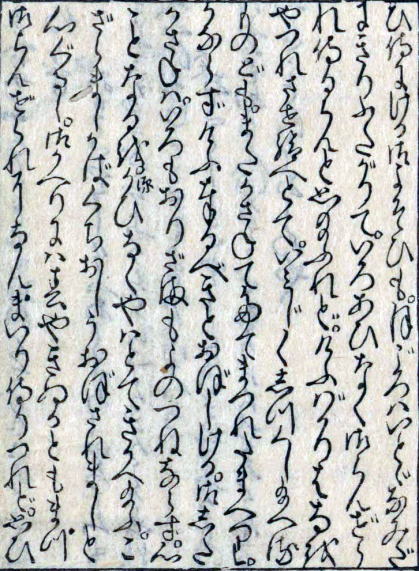

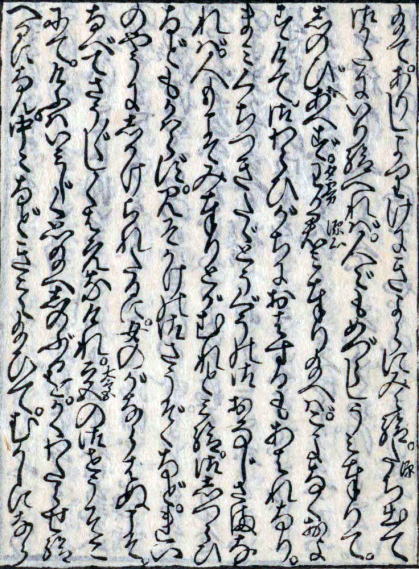

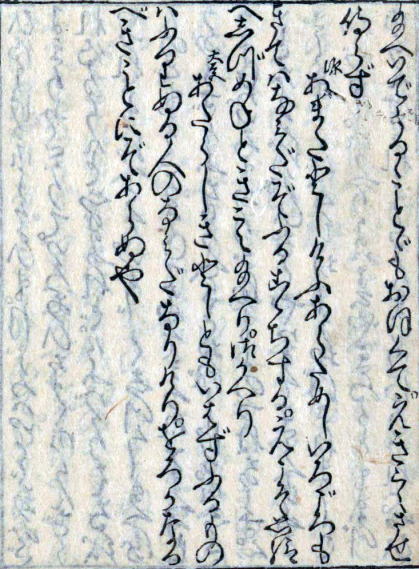

09葵 源氏22歳から23歳 09葵 源氏22歳から23歳

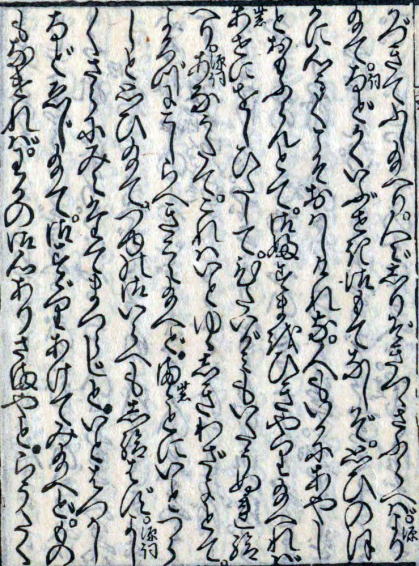

はかなしや 人のかざせる あふひゆゑ

神のゆるしの けふを待ちける

かざしける 心ぞあだに 思ほゆる

八十氏人(やそうじびと)に なべてあふひを

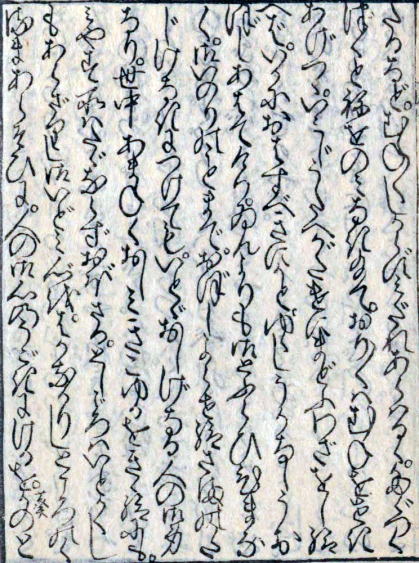

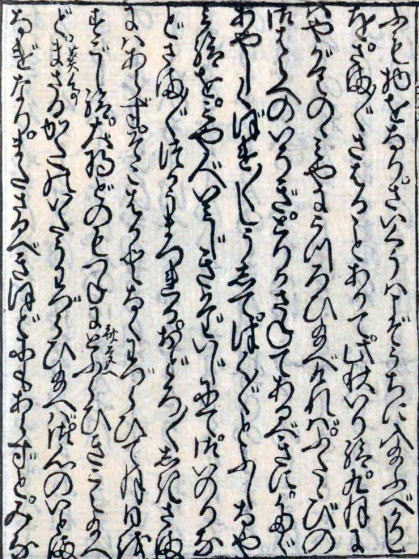

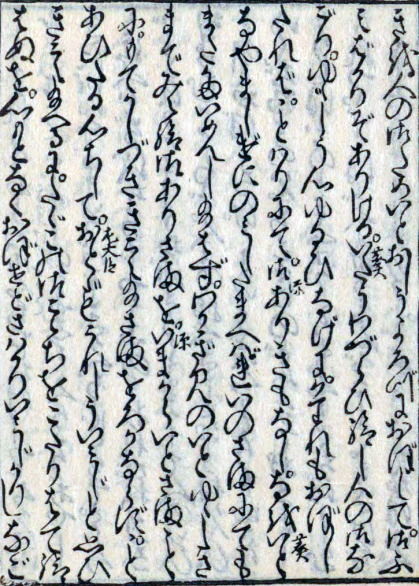

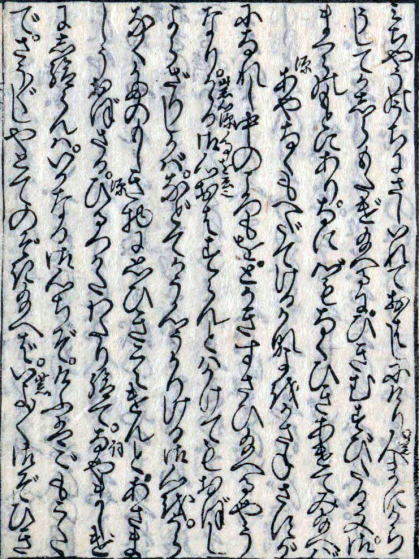

桐壺帝が譲位し、朱雀帝(桐壺帝の一の宮・弘徽殿の子)の治世となる。桐壺帝は桐壺院となり、源氏は右大将(右近衛府長官)に昇進する。昇進に伴い公務も増え、警護の人数も増えたので軽々しく自由に御忍び歩きすることも憚らざるを得なくなる。

藤壺の宮は臣下の如くに桐壺院の側に寄り添っている。今后(いまきさき・朱雀帝の母・弘徽殿)はこれを不快の思ったのか、つねに内裏にばかりいるので桐壺院の御殿には藤壺の宮しかいない。桐壺院は譲位した今は気軽であるのか、管絃の遊びなどを盛大に催して楽しんでいる。ただ春宮(東宮・藤壺の子・後に冷泉帝)の後ろ盾がいないことを案じており、後見を源氏に頼む。

六条の御息所(みやすどころ)の姫君が斎宮(伊勢大神宮に奉仕する未婚の皇女または女王)の座に就くことになり、御息所は源氏のつれない態度を思い嘆き自身も伊勢に下ることを考えていた。このことが桐壺院の耳にも入り、院は源氏を呼び出し「御息所は亡き東宮(桐壺帝の腹違いの兄)の寵愛を受けた人。並の人のように軽々しく扱うのは気の毒なこと。こうしたことをすれば世間の非難を受けることになる。御息所の面目を保ち、いずれも角が立たぬようにして女の恨みを負うことが無いようにしろ」と源氏に意見する。源氏は院の言葉を神妙に聞くと同時に藤壺の宮を慕っている自分の気持ちを院が気付くことがありやしないかと、その時を恐れながら恐縮して退出する。

朝顔の君(式部卿の姫君・以前に源氏が朝顔の花に添えて歌を贈ったことがある)は源氏と御息所の噂を知り、自分は御息所の二の舞にならぬようにと用心する。源氏は朝顔の君から手紙や歌の返信がほとんどないことで、却って賢い女性だと思うようになる。

源氏の正妻である葵の上が懐妊する。源氏は葵の上が心細くしている様子を愛おしく思い、また桐壺院の忠告はあったが、あれこれ気の休まることがなく自然と六条の御息所へ通うことも遠ざかってゆく。

そのころ、今后の女三の宮が斎院(加茂神社に奉仕する未婚の皇女または王女で当時は伊勢神宮の斎宮と同等とされていた)に就く。その儀式や神事は盛大に行われた。

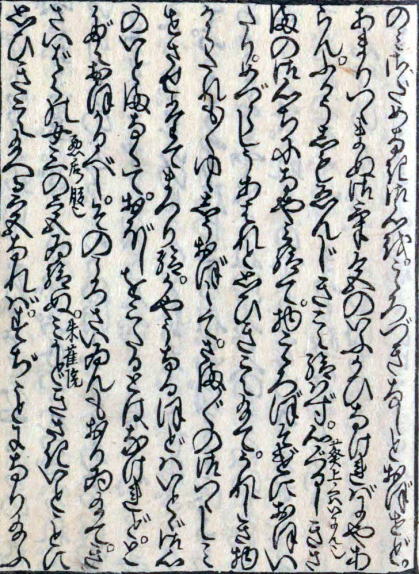

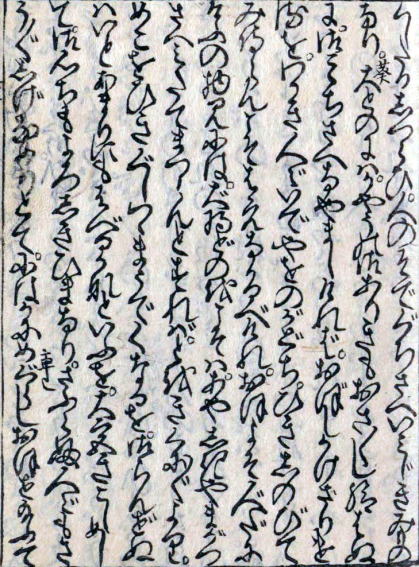

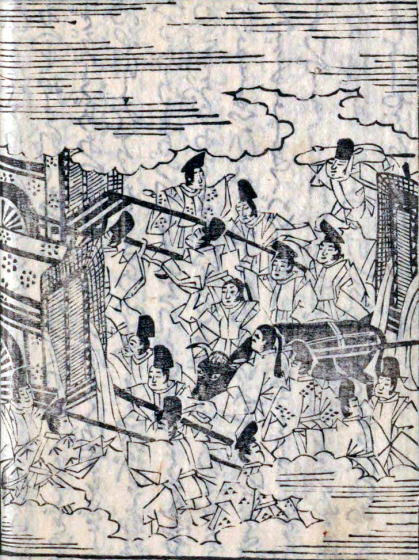

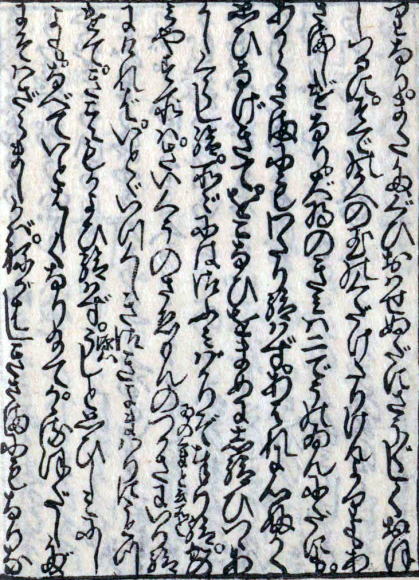

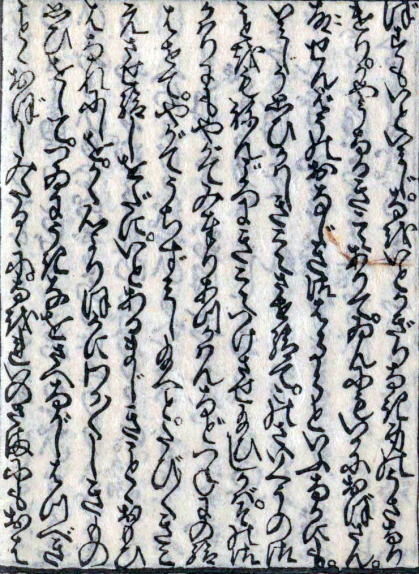

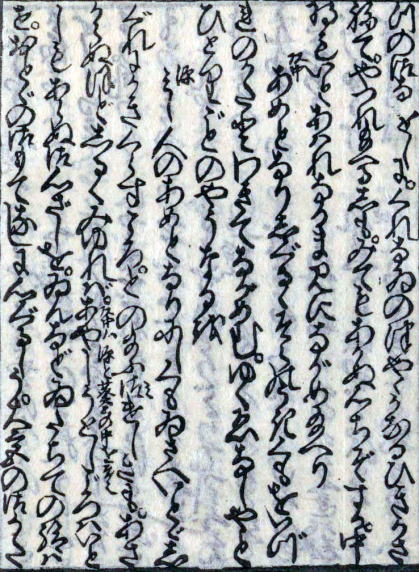

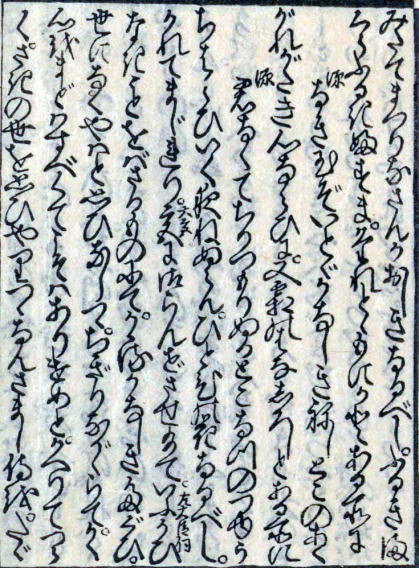

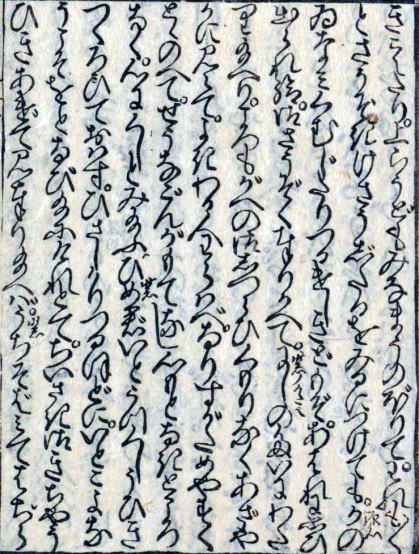

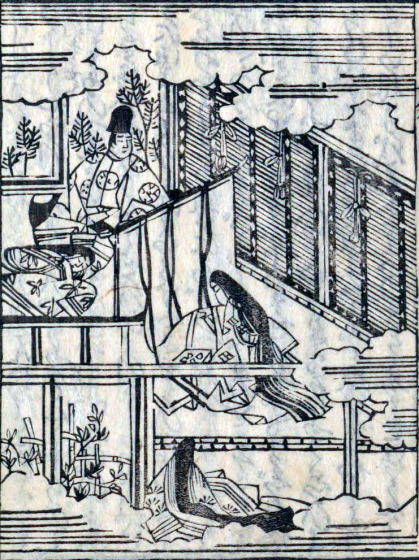

加茂神社の大祭(葵祭)は帝(朱雀帝)の特別な宣旨により源氏は参議として供奉(ぐぶ)する。御禊(ごけい)の日(祭の前日に斎院が加茂の河原に出て禊をする)は一条大路は立錐の余地がないほど混雑していた。一条大路は宮中の初斎院から河原へ抜ける道筋。源氏や斎院の華麗な行列の前評判から多くの人が見物しようと早くから準備をしていた。

葵の上は気分もすぐれず御禊の日を見物する気持ちはなかったが、世話をする若い女房などが「今日の一番の見物は源氏の大将との評判で一般の人々や遠国から妻子を連れての者、卑しい山賊までもが見物に来ているようです。ご覧にならぬのはあんまりではないでしょうか」と言うので、急に見物に出かけることになった。

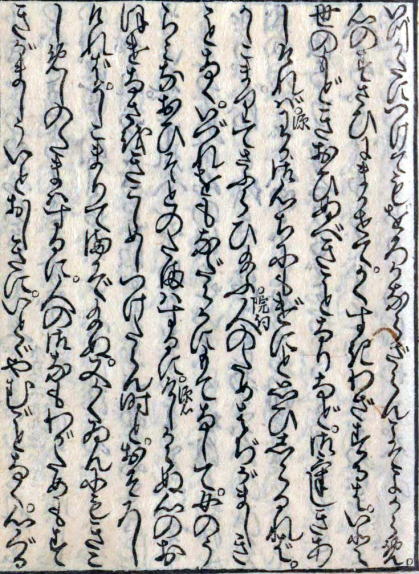

葵の上が一条大路に着いた時は隙間なく物見車が並んでいた。酒に酔った供人が源氏の威光を笠に着て先に並んでいた車を押し退けて葵の上の車を引き入れる。押し退けられた車には六条の御息所の乗り物もあった。御息所の車は奥に押し退けられ、そのうえ人目を忍んで来たのだが、どうやら御息所の身分が知れてしまったようだ。見物を止めて帰ろうにも通り抜ける隙間もない。そのうちに行列が通りかかり、御息所は隙間から行列を見る。葵の上の車はそれと分かるので、源氏は生真面目な表情をして、従者も畏まって敬意を表しながら通り過ぎてゆく。葵の上と比較して御息所は自身の境遇を惨めに思う。それでも、もし源氏を見なかったら心残りであったであろうと自分を慰める。

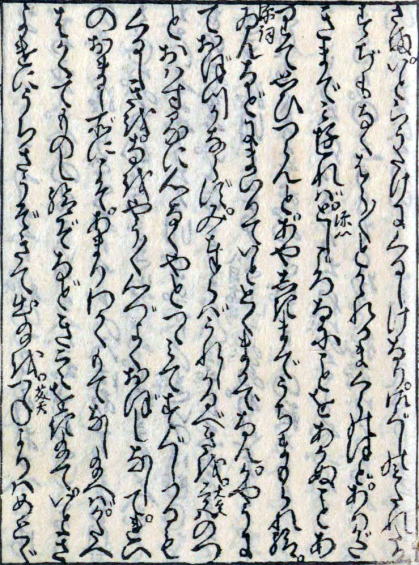

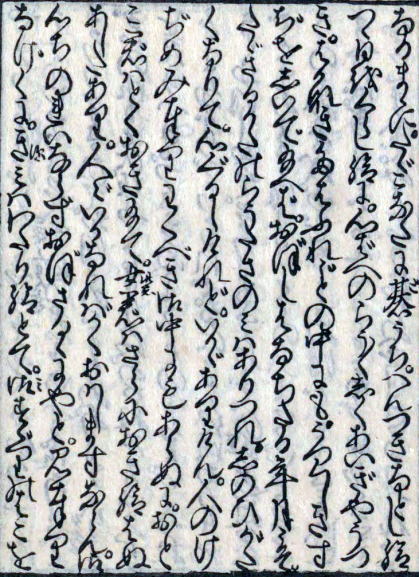

式部卿は朝顔の君と一条大路に設けた桟敷から行列を見ていた。式部卿は源氏を見て「まことにまばゆいほどの顔立ちである。神などが目をつけられては」と不気味さを感じていた。朝顔の君は源氏の姿に心を動かせられるも、今まで以上に親しくお目にかかろうとする気持ちにはならなかった。

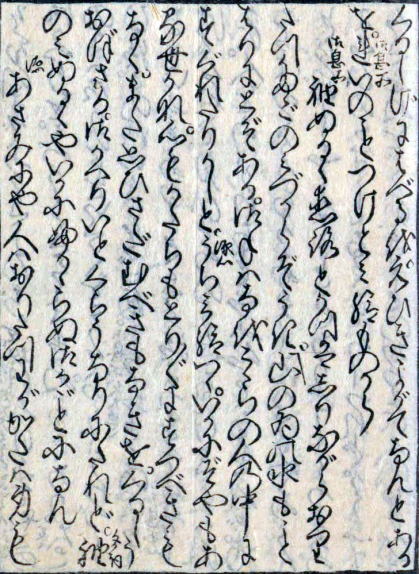

祭の日、左大臣家は見物には出掛けなかった。源氏に昨日の車争いのことを逐一知らせる者がいて源氏は全てを知った。御息所の気性はこちらが恥じるほど深い心得を持っているからどんなに嫌な思いをしたであろうかと、源氏は心が締め付けられる思いで御息所を尋ねたが、御息所は榊の憚り(さかきのはばかり・建物の四方、内外の門に榊を立てて不浄を避ける)を口実にして対面することはなかった。

源氏は惟光に車の用意をさせ二条院の姫君(紫の上)を乗せて祭の見物に出掛ける。今日も一条大路は物見車が隙間なく立っている。近衛の馬場の大殿のあたりで車を立てる場所がなく困っていると、好色女の源典侍(げんのないしのすけ)の使いの者が場所を用意すると言ってきた。源氏はこれに従い源典侍とたわいのない歌をやり取りする。

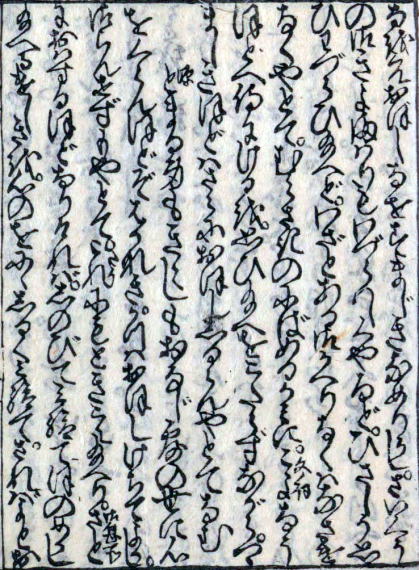

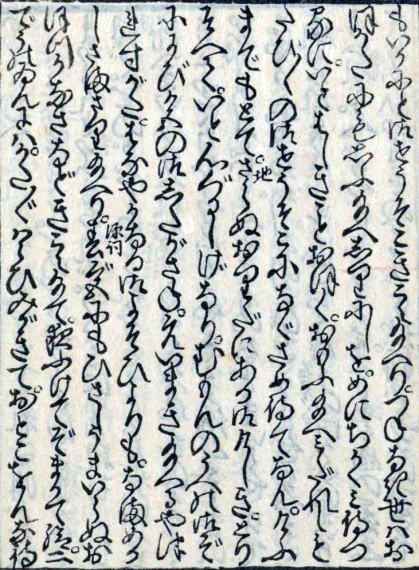

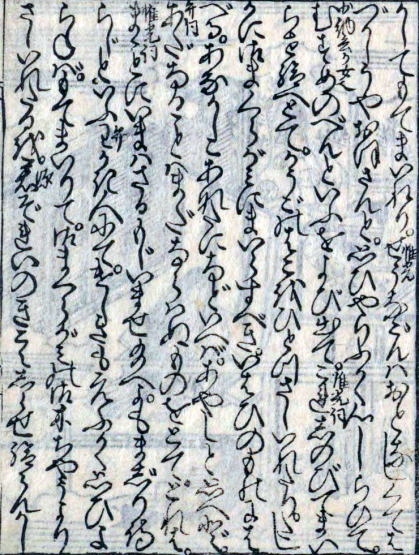

御息所はつのる思いに心が激しく乱れていた。源氏は薄情者だと諦めて伊勢へ下向しようと思うも、世間の物笑いの種になるのではと心細くなる。さりとて都に留まるのも誰からも軽蔑されるのではと定めかねる心に悩み、かさねて御禊の日の出来事を思うと何もかもが嫌な気持ちになっていた。

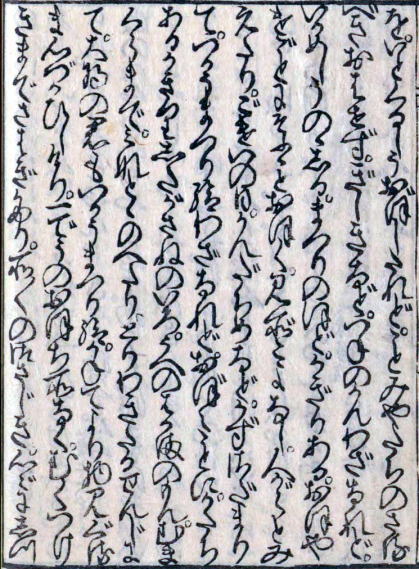

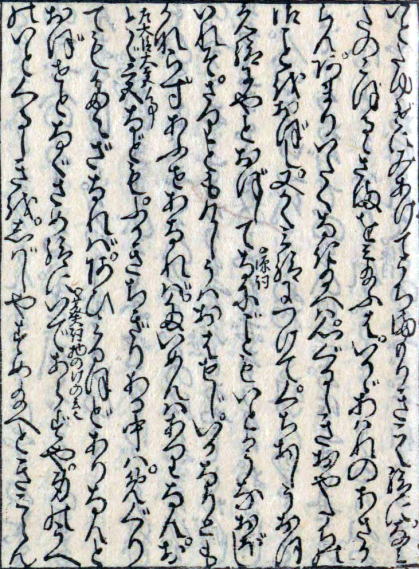

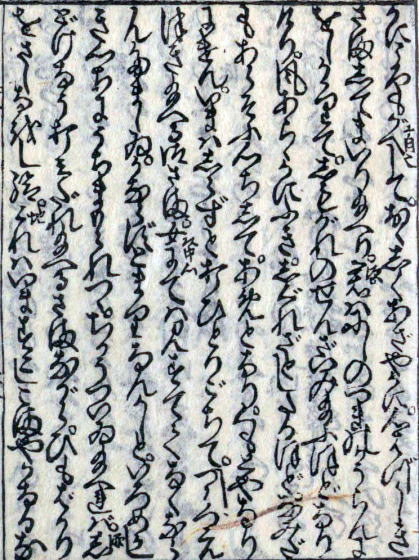

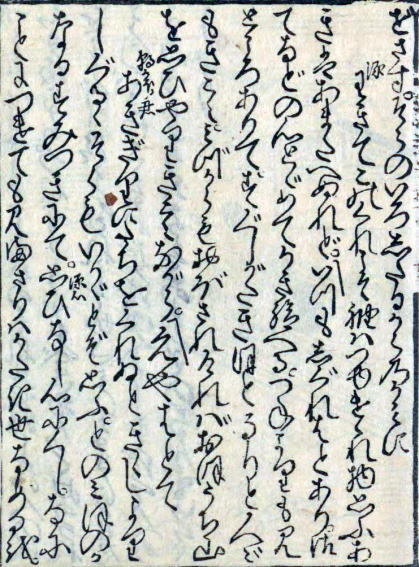

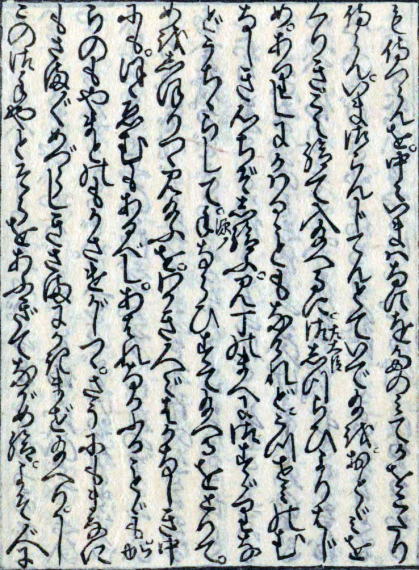

祭の後日、左大臣家では懐妊中の葵の上が「物の怪(もののけ)」のために苦しんでいた。誰もが心痛し嘆いているので源氏も人目を忍ぶ外出は控えていた。物の怪、生霊(いきすだま)など数多く現れて祈祷などをするも片時も離れない物の怪が一つあった。優れた修験者の行にも従わない執念深い物の怪は尋常のものではないと思われた。

一方で御息所も物思いが高じて加減が悪く、祈祷などをさせている。源氏はこれを伝え聞いて御息所の見舞いに出向く。源氏は無沙汰を詫びるも御息所の表情からは源氏の不実、車争い、葵の上の懐妊といった出来事から受けた落胆が見て取れる。打ち解けぬ気持ちのまま夜明けになって源氏は退出し、左大臣家に向かう。

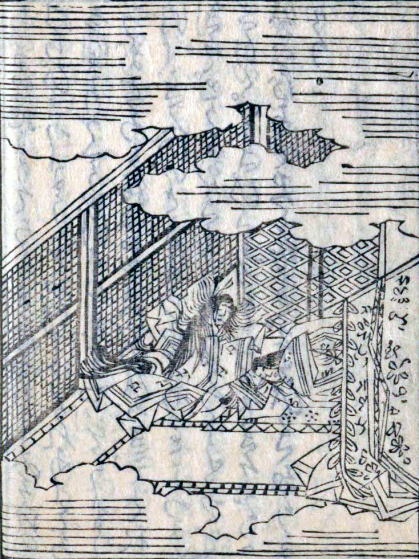

まだ出産の時期ではないと思っていたが、葵の上は急に産気づき苦しむ。出産を前に物の怪の跳梁も激しくなったと見えて加持・祈祷もこれまで以上に尽くす。しかし物の怪一つだけが取り付いて離れない。葵の上は酷く苦しみながら「加持祈祷を少し緩めてください、源氏の大将にお話しすることがあります」と言う。源氏は葵の上の傍らによる。葵の上の今が限りのような(遺言でもするような)様子であったので他の者は遠慮して少し離れた所に退く。

激しく泣く葵の上の姿に源氏は慰めの言葉を掛けるが、「私自身が苦しいのでしばらく加持祈祷を止めて頂きたい。この様に参上するつもりはなかったが、物思いをする者の魂は身を離れてさまよい出るものです」と、葵の上ではなく御息所の声がする。更に「なげきわび 空に乱るる わが魂を 結びとどめよ したがいのつま※」と言う。(※したがいのつま:着物の前を合わせた内側の部分。その褄を結ぶとさまよい出た魂がもとに戻るという信仰があった)源氏は人々が葵の上に取り付いて離れない物の怪は御息所ではないかと噂しているのを聞いてはいたが、聞く耳持たぬ思いで打消ししていた。それでも「ならば、あなたが誰なのかはっきりと言ってほしい」と源氏が問うと、葵の上の顔が御息所に見える。源氏は物の怪が御息所であると確信したが、これが世間に知れれば御息所も源氏も不名誉なことになると悩む。

葵の上の苦しみも少し治まったようにみえたので母宮が薬湯を持ってきた。葵の上は御付きの女房に抱き起されて、しばらくして男児が生まれた。しかし葵の上の様子からは物の怪が消え去ったようには見えない。

一方の御息所は葵の上が男子を出産したことを伝え聞き心穏やかではない。衣服に芥子(けし・祈祷の際に護摩をたくときに芥子の油を用いる)の香りが沁みついて御息所は不思議な思いがした。衣服を洗うが香りは消えない。着替えをしても自身の体から芥子の香りが漂う。わが身の不気味さを自身で感じながらも狂気はさらにつのる。

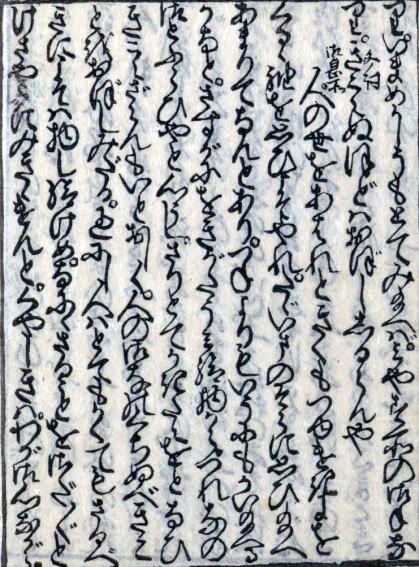

秋の司召(つかさめし・例年8月に行われる官使の任免行事)が行われる日、筆頭の官位である左大臣をはじめ左大臣家の人々は宮中に出払う。残された葵の上は急に苦しみ始め、宮中へ知らせる余裕もなく息絶える。

葵の上の死は急な出来事であり、各方面からの弔問に邸内は大混乱する。もしや生き返ることもあろうかと甦生の術など尽くすが、その甲斐なく遺骸が崩れてゆく様を目にして源氏は亡骸を鳥辺野(火葬場)に送る。源氏は、葵の上は最後まで源氏とは親しめない打ち解けられない者と思って亡くなってしまったのだろうと悔やんだ。

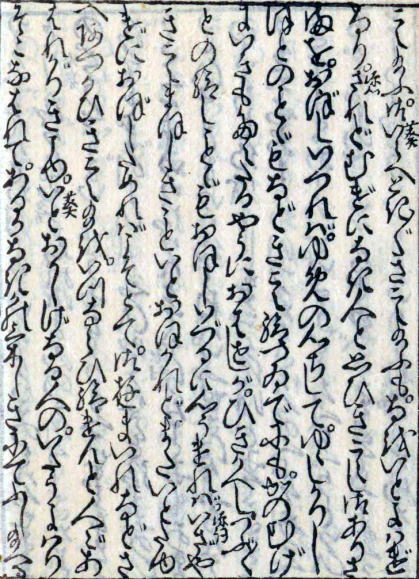

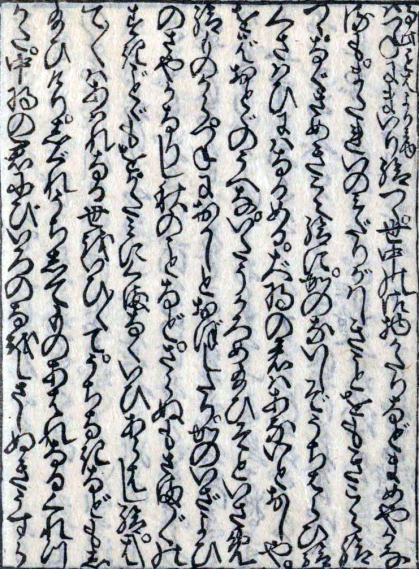

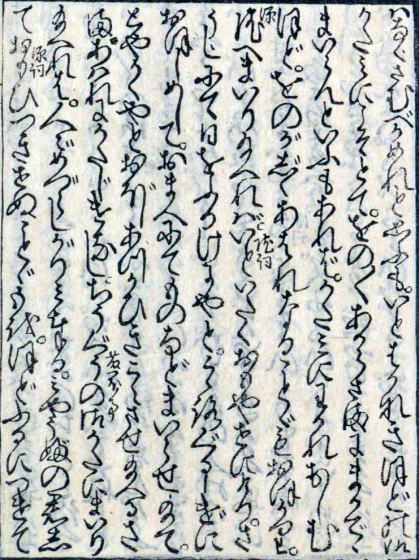

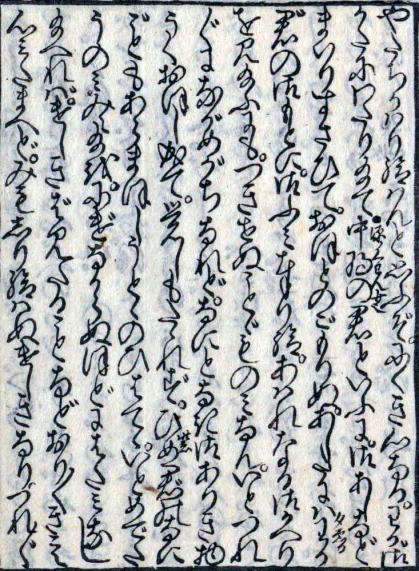

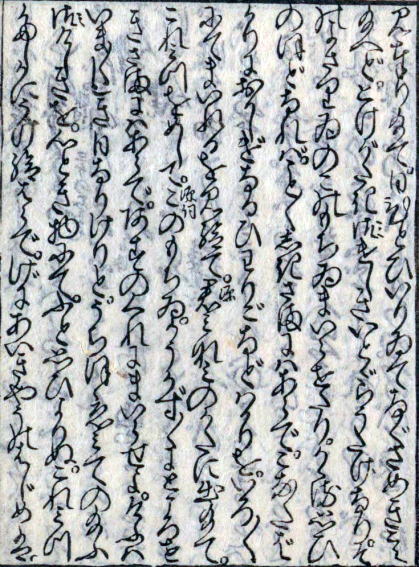

秋が深まり一面に霧が立ち込める朝、源氏のもとに咲きかけた菊の枝に手紙をつけたものが届いた。手紙の筆跡を見ると御息所であった。「人の世を あわれと聞くも 露けきに おくるる袖を 思ひこそやれ」。源氏はいろいろと思い悩んだが返歌を贈る。「とまる身も 消えしも同じ 露の世に 心おくらむ ほどぞはかなき」

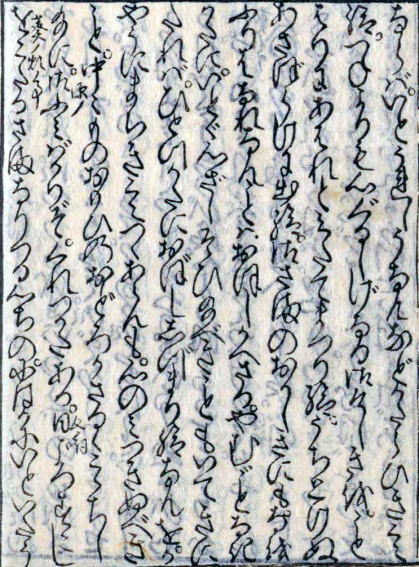

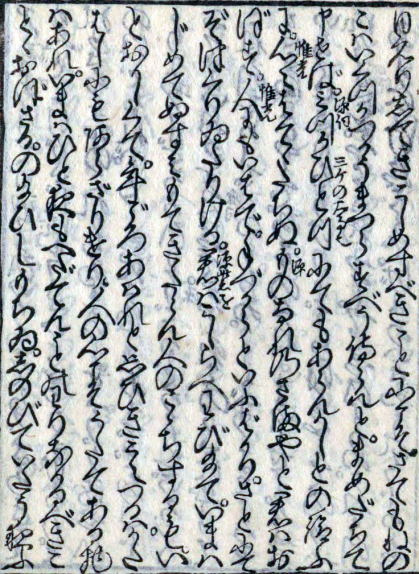

葵の上の法事などは済んだが源氏は正日(しょうにち:四十九日)までは引き続き籠もっていた。三位の中将(葵の上の同母兄)は度々源氏のもとを訪れ、世間話や好色な話をして源氏を慰めていた。また時雨の降る日、源氏は思い立って朝顔の君に手紙を送る。「わきてこの 暮こそ袖は 露けけれ もの思ふ秋は あまたへぬれど(物思いに沈む秋は何度となく経験してきましたが、特に今日の夕暮れは格別で袖が涙でぬれてなりません)」。朝顔の君からの返歌「朝霧に 立ちおくれぬと 聞きしより しぐるる空も いかがとぞ思ふ(朝霧が立ち込める頃、女君に先立たれとうかがってから、今日のような時雨の空をどの様なお気持ちでご覧になされているのかとご推察申し上げております)」。自分につれない人であればあるほど心惹かれるのが源氏の性格であるようだ。

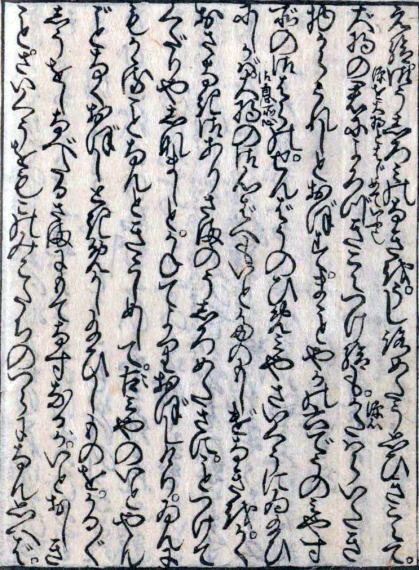

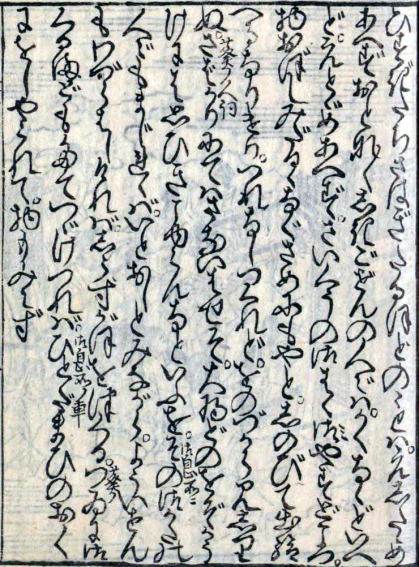

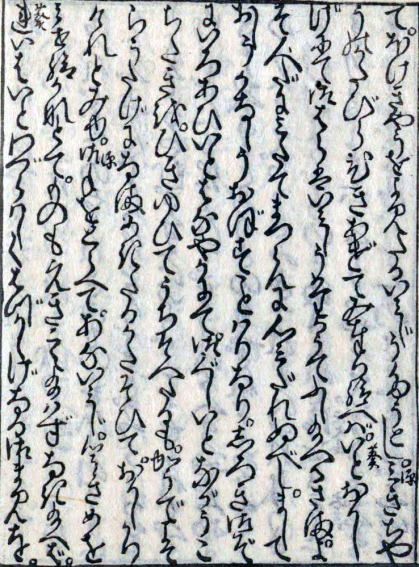

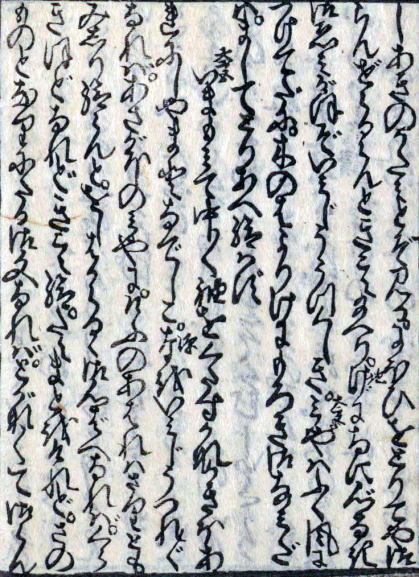

源氏は左大臣邸を出て桐壺院へ参上し、夕刻に二条院の邸に帰る。久し振りに見る二条院の様子は左大臣邸とは全く異なっていた。女房どもはいずれも着飾っている。源氏も服喪中の衣服を着替えて西の対の姫君(紫の上)のもとに向かう。少納言の乳母の計らいで部屋の調度も立派に整えられいる。源氏は小さな御几帳(ごきちょう)の帷子を引き上げると姫君は横を向いて恥ずかしげな様子いる。灯火の光に照らされた横顔、髪の形などは源氏の慕う藤壺の宮とそっくりに見える。源氏はしばらく見ぬうちにすっかり大人らしくなり、一人前の女として成熟した姫君を嬉しく思った。

二条院に戻ってしばらくは所在なく人恋しくて沈みがちであった源氏であるが、手持ち無沙汰に姫君と碁を打ち偏つなぎ(漢字の遊び)などをして暮らしていると、利発で愛敬がある姫君を見るにつけ、源氏はこれまではとは違って一人前の女性として見る感情を抑えられなくなった。一つの御帳の中で源氏と姫君が寝ることはこれまでにも何度もあったが、この夜は少し様子が違っていたようだ。

翌日、姫君は昼頃になっても起き上がってこなかった。朝早くに自分の部屋に移っていた源氏は西の対に出向き姫君の様子を伺うが、姫君は源氏の問いかけに一言も返事をしなかった。源氏は一日中姫君のそばで慰める。それでも姫君は容易に気持ちがほぐれない様子で、源氏はそんな姫君を愛おしく思う。この様なことがあって後、源氏は宮中においても院に参上しても心が落ち着かず姫君の面影が目の前に浮かび恋しく思い、それを自分でも不思議なことだと感じていた。源氏は姫君(紫の上)と正式な結婚の形にしようとするが、紫の上の機嫌は直らない。それを愛おしいとする思いがあるのだが、この先にいささかの不安もあった。

今后(いまきさき:朱雀帝の母)は朧月夜の君がいまだに源氏を慕っていることに不満を持っていた。今后はもともと源氏を嫌っており不満の行き場は源氏に向かう。今后は朧月夜の君を入内させる(後宮の一人となる事を想定)ことを決める。

元旦の日、源氏は桐壺院に参上し、次いで内裏、東宮などを参る。そこから左大臣家に向かった。大臣は新年であることも意に介さず大宮に対して昔のことをあれこれ話し愚痴を述べていた。源氏は故人となった葵の上の部屋に入ると御衣掛には源氏の御装束など以前に変わることなく仕立てて掛けてあった。ただしそこには葵の上の装束はなく、寂しく物足りない思いがした。 |

09葵 源氏22歳から23歳

09葵 源氏22歳から23歳