| 浮世絵 忠臣蔵 |

|

||||

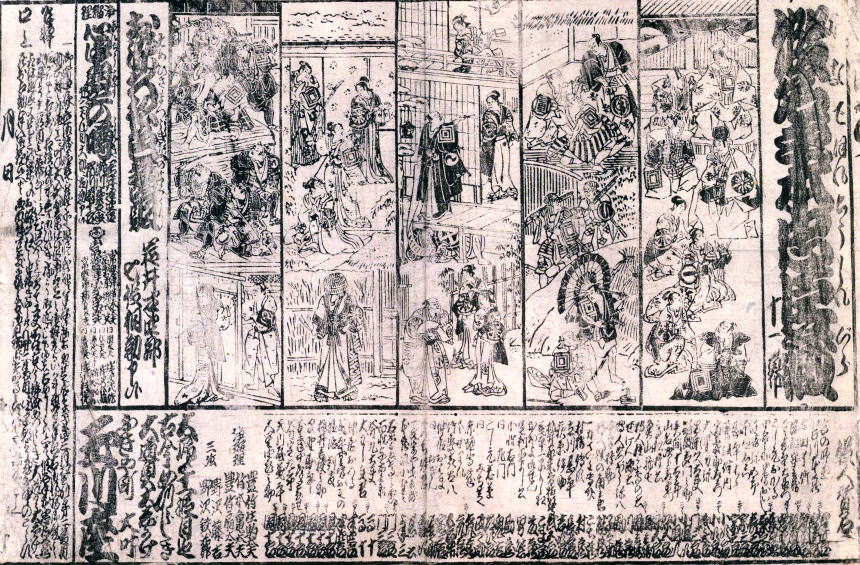

| 吉良邸討入 絵:歌川芳員 出版年:安政6年(1859) | ||||

| 浮世絵トップページ | テーマ別浮世絵・絵草子一覧 | 天竺老人トップページ |

| 忠臣蔵 |

| 忠臣蔵は元禄15年(1702)12月に起きた赤穂浪士による吉良邸討ち入り事件をクライマックスとする物語である。その内容は団塊世代と呼ばれる私くらいの年代の者なら誰でも知っているほど有名である。ただし事件そのものは史実であるが、江戸時代に書かれた戯作などは赤穂浪士の側の視点で多分に脚色されている部分があると思う。また、忠臣蔵で賛美される「義」に基づく行為や武士道の発露といった側面も、果たしてその通り受け取ってよいものなのか疑問もある。物語や小説を真実の歴史として受け取り、そして語られることは多く、忠臣蔵はその最たるものの一つといえるのではないか。しかしながら忠臣蔵が江戸時代から今日まで忘れ去れることなく舞台や映画に登場するのは、武士の”意地”を貫き通したということの他に”自己犠牲による目的遂行”という日本人の心の奥底に強く響く普遍的なテーマを取り上げていることによるのではと思う。 情報伝達手段が未発達の江戸時代に、吉良邸討ち入りの話題は江戸の市中に忽ちに広がったという。討ち入り事件の翌元禄16年(1703)には江戸山村座が「傾城阿佐間曽我」の大詰(五段目)で曽我兄弟の仇討ちに赤穂浪士の討ち入りの趣向を取り入れている。宝永3年(1706)には近松門左衛門が人形浄瑠璃「碁盤太平記」で赤穂浪士を題材として取り上げ、寛延元年(1748)に二代目竹田出雲ほかが書いた人形浄瑠璃「仮名手本忠臣蔵」が上演され、これはすぐさま歌舞伎の演目としても取り入れられた。これらは全て大好評を得たという。浮世絵や絵本の類にも忠臣蔵を題材とて数多くの作品が出版された。そのほとんどは赤穂浪士を”義士”として讃えている。 |

|

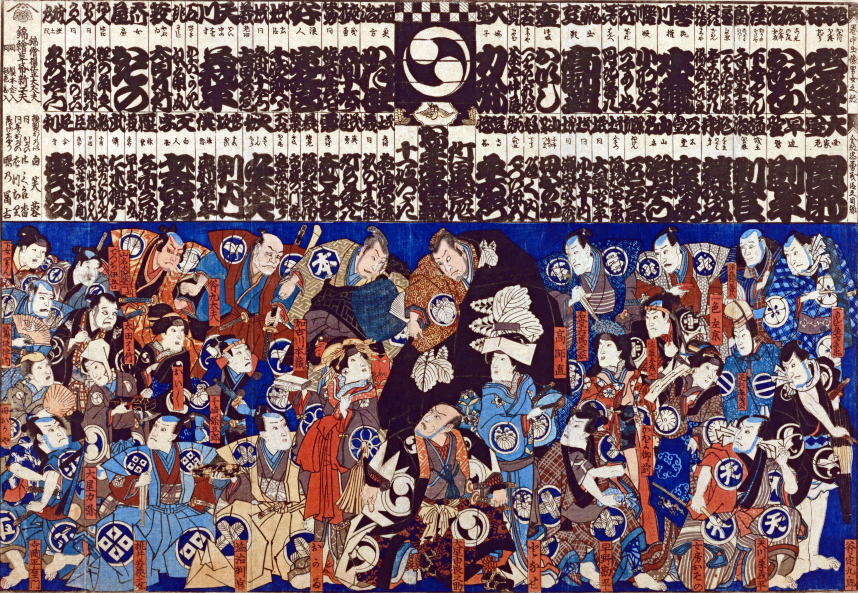

豊国 忠臣蔵十一段続 絵:歌川豊国 |

出版年:寛政年間 版元:西村屋与八 浮世絵 |

||

|

北斎 仮名手本忠臣蔵1 絵:北斎 |

出版年:文化3年(1806) 版元:鶴屋金助 浮世絵 |

||

|

北斎 仮名手本忠臣蔵2 絵:前北斎為一 |

出版年:文化9年(1812) 版元:西村屋与八 画本 2巻 |

|

北斎 仮名手本忠臣蔵3 絵:北斎 |

出版年: 版元:伊勢屋利兵衛 浮世絵 |

|

忠臣蔵八景 絵:三代豊国 |

出版年:天保14年(1843)~弘化4年(1847) 版元:具足屋 浮世絵 |

||

|

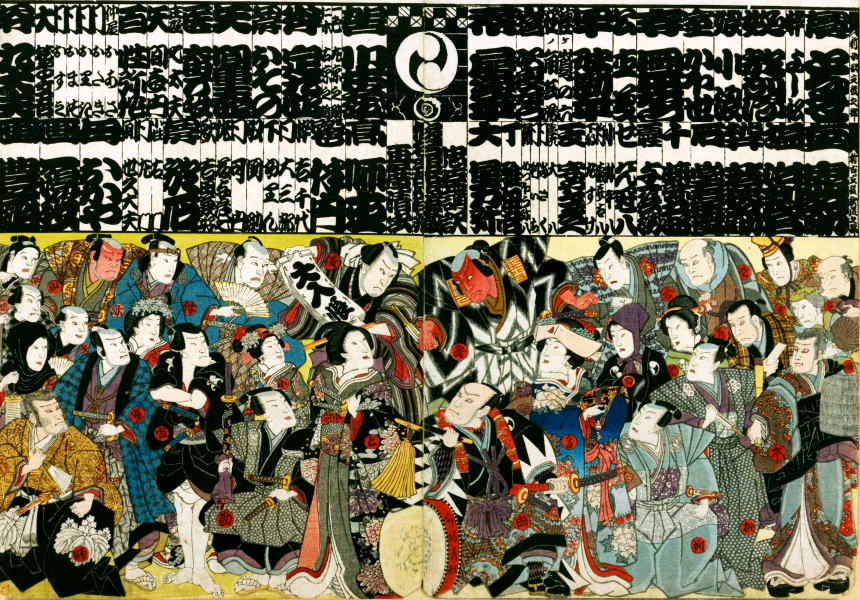

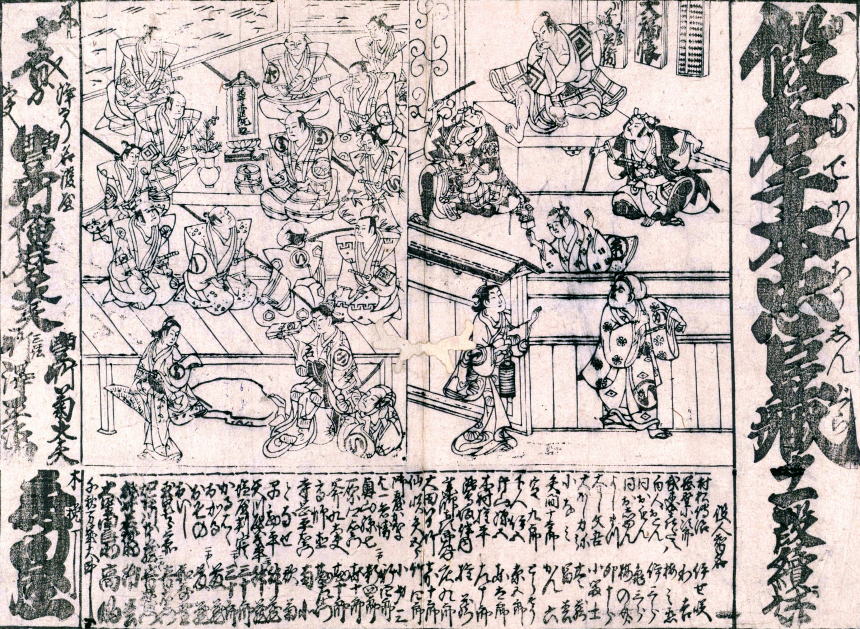

三代豊国 忠臣蔵 絵:三代豊国 |

出版年:嘉永5年(1852) 版元: 浮世絵 |

||

|

忠臣蔵絵兄弟 絵:三代豊国 |

出版年:安政6年(1859) 版元:森屋治兵衛 浮世絵 |

||

|

国芳 忠臣蔵 絵:歌川国芳 |

出版年:嘉永5年(1852)~嘉永6年(1853) 版元: 浮世絵 |

||

|

国輝 仮名手本忠臣蔵 絵:歌川国輝 |

出版年:弘化4年(1847)~嘉永5年(1852) 版元:和泉屋市兵衛 浮世絵 |

||

|

芳虎 仮名手本忠臣蔵 絵:歌川芳虎 |

出版年:嘉永5年(1852) 版元:山庄 浮世絵 |

||

|

吉良邸討入 絵:歌川貞秀 他 |

出版年: 版元: 浮世絵 |

|

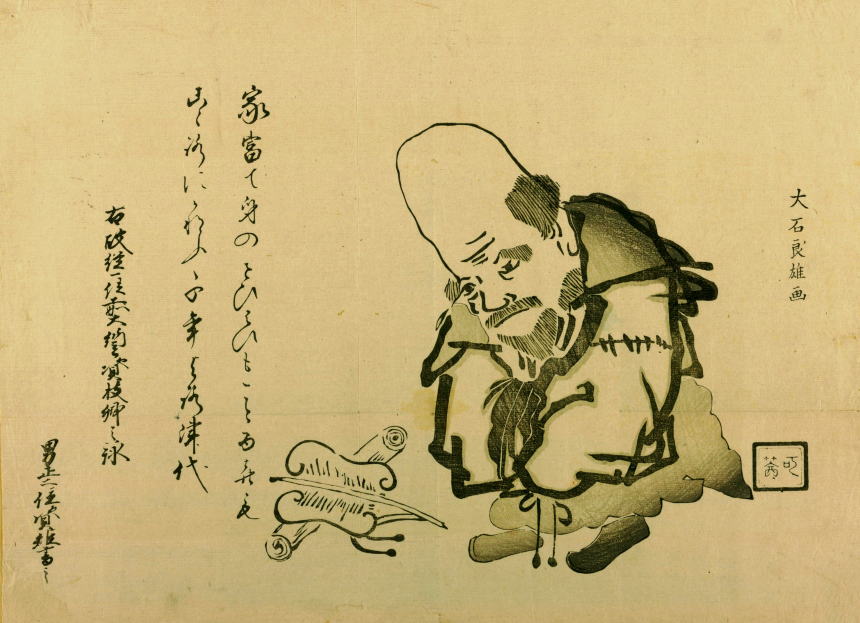

誠忠義臣名々鏡 絵:歌川国芳 |

出版年:安政4年(1857) 版元:堀越 画本 |

|

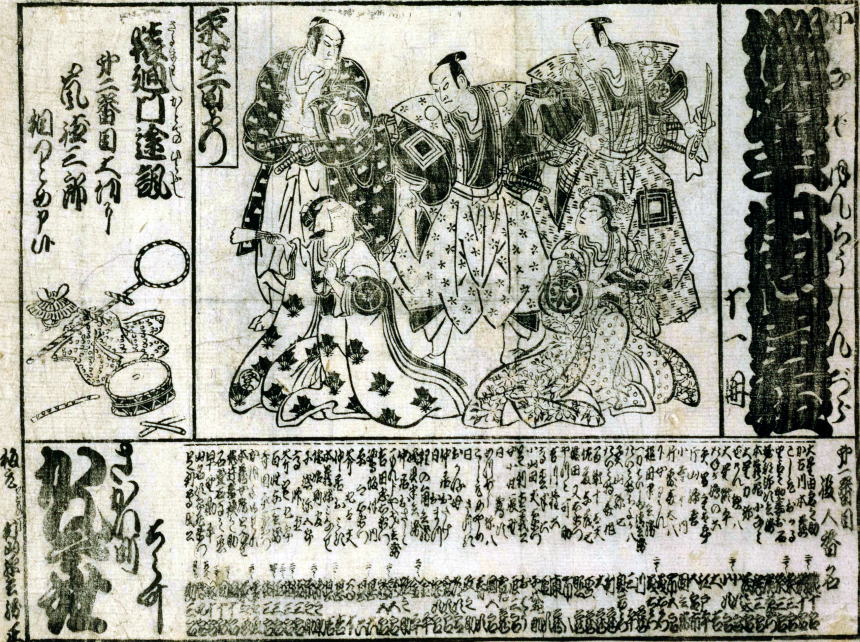

傾城阿佐間曽我 絵: 作: |

出版年:元禄16年(1703) 版元:ゑぞうしや三左衛門 曽我兄弟の仇討ち物だが演劇に初めて赤穂浪士の討ち入りの趣向を取り入れて上演された。 |

||

|

仮名手本忠臣蔵 絵:鳥居清満 作: |

出版年: 版元:丸屋小兵衛 青本 2冊 |

||

|

忠臣今川状 絵:富川吟雪 作: |

出版年: 版元:西村屋与八 青本 3冊 |

||

|

忠臣蔵十二段目 絵:勝川春英 作:市場通笑 |

出版年:天明4年(1784) 版元:松村屋弥兵衛 黄表紙 2冊 |

||

|

天道大福帳 絵:北尾政美 作:朋誠堂喜三二 |

出版年:天明6年(1786) 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 3冊 |

||

|

人唯一心命 絵:根岸優婆塞 作:唐来参和 |

出版年:寛政5年(1793) 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 2冊(全3冊のうち上、中冊の2冊) |

||

|

大道具鯱幕無 絵:歌川豊国 作:唐来参和 |

出版年:寛政6年(1794) 版元:和泉屋市兵衛 黄表紙 3冊 |

||

|

忠臣蔵前世幕無 絵:北尾重政 作:山東京伝 |

出版年:寛政6年(1794) 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 3冊 |

||

|

忠臣蔵即席料理 絵:北尾重政 作:山東京伝 |

出版年:寛政6年(1794) 版元:鶴屋喜右衛門 黄表紙 3冊 |

||

|

御慰忠臣蔵之攷 絵:北尾重政 作:曲亭馬琴 |

出版年:寛政10年(1798) 版元: 黄表紙 2冊 |

||

|

稚衆忠臣蔵 絵・作:十返舎一九 |

出版年:寛政12年(1800) 版元:村田屋次郎兵衛 黄表紙 3冊 |

||

|

忠臣蔵四十八文字 絵・作:十返舎一九 |

出版年:享和1年(1801) 版元: 黄表紙 3冊 |

||

|

太平記忠臣講釈 絵:歌川豊国 作:傀儡子(馬琴) |

出版年:享和2年(1802) 版元:鶴屋喜右衛門 黄表紙 6冊 |

|

天哉義心平成 絵・作:北尾重政 |

出版年:享和3年(1803) 版元:西村屋与八 黄表紙 3冊 |

||

|

豊の伊呂波 絵:歌川国安・歌川国満 作:竹塚東子 |

出版年:文化8年(1811) 版元:西村屋与八 合巻 5冊 前編3冊を国安が、後編2冊を国満が描く |

||

|

増補忠臣蔵 絵:喜多川式麿 作:不乾斎雨声 |

出版年:文化10年(1813) 版元:森屋治兵衛 合巻 2冊 |

|

御無事忠臣蔵 絵:歌川国芳 作:竹塚東子 |

出版年:文化11年(1814) 版元:岩戸屋喜三郎 合巻 3冊 |

||

|

筆始清書冊史 絵:歌川国貞 作:文尚堂虎円 |

出版年:文政1年(1818) 版元:丸屋文右衛門 合巻 6冊 |

||

|

忠臣蔵楽屋問答 絵:歌川国道 作:十返舎一九 |

出版年:文政3年(1820) 版元:丸屋文右衛門 滑稽本 1巻 |

||

|

裏表忠臣蔵 絵:歌川国貞 作:市川白猿(市川団十郎) |

出版年:天保7年(1836) 版元:和泉屋市兵衛 合巻 8冊 |

||

|

忠臣蔵之助立 絵:歌川貞房 作:万亭応賀 |

出版年:嘉永1年(1848) 版元:吉田屋文三郎 合巻 4冊 |

||

|

仮名手本忠臣蔵 絵:歌川芳虎 作:楽亭西馬 |

出版年:嘉永4年(1851) 版元:和泉屋市兵衛 合巻 4冊 |

||

|

仮名手本忠臣蔵 絵:歌川国芳 作:柳水亭種清 |

出版年:安政6年(1859) 版元: 合巻 2編8冊 |

|

仮名手本忠臣蔵 絵:二代歌川国輝 作:菊亭文里(魯文) |

出版年:慶応2年(1866) 版元:山本平吉 合巻 2編8冊 |

| ページトップ |

|

|

|

|

|

|

| ページトップ |

| Copyright(C)tenjikuroujin.jp All rights Reserved |