| 浮世絵 石川雅望 |

|

| 浮世絵 トップページへ | 戯作者一覧へ | 天竺老人 トップページへ |

| 石川雅望 (いしかわ まさもち) 宿屋飯盛 六樹園 |

| 石川雅望は宝暦3年(1754)、浮世絵師石川豊信の5男として江戸で生まれる。父の豊信は日本橋小伝馬町で旅籠屋を営む糠屋七郎兵衛の婿養子となった人で、雅望はその後を継ぐ。通称は石川五郎兵衛。太田南畝(狂歌名・四方赤良)に狂歌を学び、天明年間に蔦屋重三郎と組んで浮世絵を描いた多くの狂歌絵本を編集・出版した。狂歌名・宿屋飯盛は旅館業を営んでいたことに由来する。寛政3年(1791)に宿屋の営業許可をめぐり贈賄の罪に問われて一時的に江戸所払になったことがあるが、その間、国学の研究に打ち込み、源氏物語の注釈書などを出版する。 狂歌という呼び方は鎌倉時代末には既に存在していたようで、室町時代に能楽の狂言がもてはやされた時期に狂歌も一層の発展を遂げたとされる。上方・京大阪で盛んであった狂歌が江戸で広まったのは明和期(1764〜)からで、天明期((1781〜)に頂点となる。その頃の中心は太田南畝こと四方赤良や唐衣橘洲であった。寛政期(1789〜)には松平定信の寛政の改革の影響が戯作界、狂歌界に大きな変動をもたらした。武家出身の狂歌師、戯作者の多くは文筆活動を停止し、石川雅望(宿屋飯盛)らが第一線となって活躍する時代となる。 石川雅望は狂歌師として活動する傍ら、戯作者としても活躍していくつかの作品を出版している。また柳亭種彦を育てたことでも知られた。文政13年(1830)に没する。 |

|

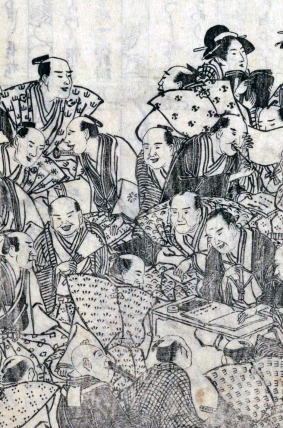

古今狂歌袋 絵:北尾政演 編:宿屋飯盛 |

出版年:天明7年(1787) 版元:蔦屋重三郎 狂歌絵本 1巻 |

||

|

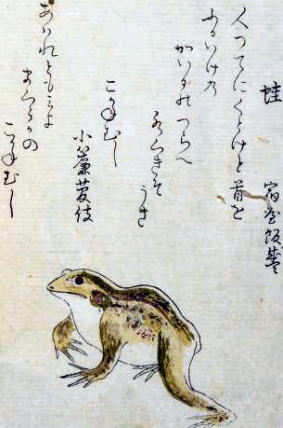

虫ゑらみ 絵:喜多川歌麿 編:宿屋飯盛 |

出版年:天明8年(1788) 版元:蔦屋重三郎 狂歌絵本 1巻 |

||

|

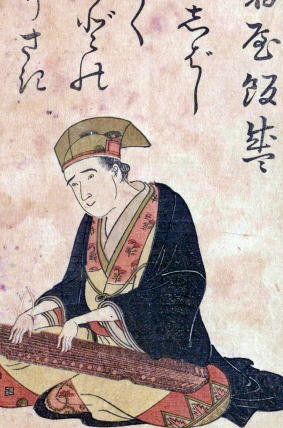

和歌夷 絵:喜多川歌麿 編:宿屋飯盛 |

出版年:寛政1年(1789) 版元:蔦屋重三郎 狂歌絵本 1巻 |

||

|

天羽衣 絵:司馬江南 作:六樹園飯盛 |

出版年:文化5年(1808) 版元:佐久間屋籐四郎 読本 2巻 |

||

|

狂歌百人一首 絵:北尾繁昌 編:石川雅望 |

出版年:文化6年(1809) 版元:角丸屋甚助 狂歌絵本 1巻 |

||

|

北里十二時 絵:葵岡北渓 作:石川雅望 |

出版年: 版元: 滑稽本 1巻 北里は吉原遊郭のこと。吉原の一日を綴った絵本 |

||

| ページトップへ |

| Copyright (C) hamasakaba.net All Rights Reserved. |