| 浮世絵 喜多川歌麿 |

|

|

|

||

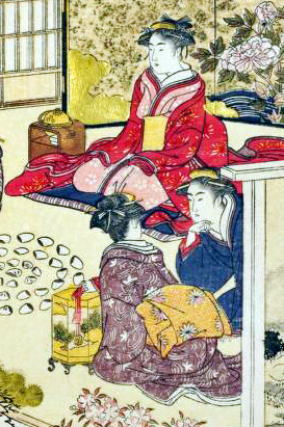

| 狂歌絵本 潮干のつと(部分) | ||||

| 浮世絵師一覧 | 浮世絵トップページ | 天竺老人トップページ |

| 喜多川歌麿 (きたがわ うたまろ) 北川豊章 忍岡歌麿 |

歌麿は宝暦3年(1753)生まれとされているが確証はなく出生地も川越、江戸、京、大阪など諸説ある。幼名を勇助といい少年のころから狩野派の絵師で妖怪物を描くことで知られた鳥山石燕のもとで修業。石燕の住居である根津 に住んでいたという。 に住んでいたという。明和7年(1770)”石要”の名で歳旦帳の挿絵を描いたのが記録に残る最初の作品とされる。天明1年(1781)、当時新進気鋭の版元蔦屋重三郎と出会い、歌麿と改名して才能を開花させる。常に新しい独自の発想で浮世絵美人画を創作し、特に寛政4年(1792)に刊行された美人大首絵のシリーズはバストサイズの斬新な構図で好評を得た。松平定信の寛政の改革による浮世絵等の出版統制に抵抗したが、文化1年(1804)禁令を犯したとして捕えられ手鎖50日の刑を受ける。その所為もあり、2年後の文化3年(1806)に53歳(推定)で生涯を終える。 ⇒歌麿略年譜 |

|

浮世絵 美人画 | 歌麿の代表作といわれる有名作品はありませんが、それでも歌麿らしさがうかがえる浮世絵があります。 | ||

|

浮世絵 歌麿名画揃 | 現存作品ではなく、明治37年(1904)に好古堂から出版された画本から写したものです。作品のほとんどは寛政末期から享和年間に描かれたもの。 |

|

詞の花 絵:喜多川歌麿 作: |

出版年:天明7年(1787) 版元:和泉屋源七 狂歌絵本 1巻 |

||

|

虫ゑらみ(虫撰) 絵:喜多川歌麿 編:宿屋飯盛 |

出版年:天明8年(1788) 版元:蔦屋重三郎 狂歌絵本 1巻 |

||

|

狂月坊 絵:喜多川歌麿 編:紀定丸 |

出版年:寛政1年(1789) 版元:蔦屋重三郎 狂歌絵本 1巻 |

||

|

潮干のつと 絵:喜多川歌麿 作: |

出版年: 版元:蔦屋重三郎 狂歌絵本 1巻 ”つと”とはお土産のこと。 |

||

|

百千鳥 絵:喜多川歌麿 編:赤松金鶏 |

出版年: 版元:丸屋文右衛門 狂歌絵本 2巻 折本仕立ての狂歌絵本。鳥の絵を中心に13図。タイトルの”百千鳥”は旧所蔵家がつけたもので原題は不明。 |

||

|

和歌夷 絵:喜多川歌麿 編:宿屋飯盛 |

出版年: 版元:蔦屋重三郎 狂歌絵本 1巻 |

||

|

駿河舞 絵:喜多川歌麿 作: |

出版年:寛政9年(1797) 版元:明石屋伊八 絵本 3巻 |

||

|

譬喩節 絵:喜多川歌麿 作: |

出版年:寛政9年(1797) 版元:和泉屋源七 狂歌絵本 3巻 |

||

|

四季花 絵:喜多川歌麿 |

出版年:寛政13年(1801) 版元:和泉屋市兵衛 絵本 2巻 |

||

|

春の若葉 絵:喜多川歌麿 作: |

出版年: 版元:丸屋文右衛門 狂歌絵本 3巻 |

||

|

青楼絵抄年中行事 上 絵:喜多川歌麿 作:十返舎一九 |

出版年:享保4年(1804) 版元:上総屋忠助 青楼とは吉原のこと。吉原で繰り広げられる年中行事を描いたもので、吉原の案内書、手引書ともいえる。説明文は十辺舎一九が書いている |

||

|

青楼絵抄年中行事 下 絵:喜多川歌麿 作:十返舎一九 |

出版年:享保4年(1804) 版元:上総屋忠助 最後の絵にある、巨大なクジャクを描いている絵師は歌麿自身とされる。 |

||

|

通鳧寝子の美女 絵:北川豊章 作:黄山堂(南陀伽紫蘭) |

出版年:安永7年(1778) 版元: 黄表紙 2冊 |

|

寿々葉羅井 絵:北川豊章 作:志丈 |

出版年:安永8年(1779) 版元:竹川藤助 咄本 1巻 |

|

芸者鳴子鳥 絵:北川豊章 作:松泉堂 |

出版年:安永9年(1780) 版元:西村屋与八 黄表紙 2冊 |

||

|

啌多雁取帳 絵:忍岡歌麿 作: |

出版年:天明期 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 3冊 |

|

従夫以来記 絵:喜多川歌麿 作:竹杖為経 |

出版年:天明4年(1784) 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 3冊 |

||

|

新田通戦記 絵:喜多川歌麿 作:紀定丸 |

出版年:天明4年(1784) 版元:松村屋弥兵衛 黄表紙 2冊 |

||

|

亀遊書双帋 絵:喜多川歌麿 作:亀遊 |

出版年:天明4年(1784) 版元: 黄表紙 2冊 |

|

蛸入道佃沖 絵:喜多川歌麿 作:朋誠堂喜三二 |

出版年:天明5年(1785) 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 1冊 |

|

長者のまゝくわふ 絵:喜多川歌麿 作:恋川好町 |

出版年:天明年間 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 3冊 |

||

|

雪女廓八朔 絵:喜多川歌麿 作:山東唐洲 |

出版年:天明8年(1788) 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 2冊 |

||

|

狂言末広栄 絵:喜多川歌麿 作:山東京伝 |

出版年:天明8年(1788) 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 3冊 |

|

爐開噺口切 絵:喜多川歌麿 作:浮世伊之介 |

出版年:寛政1年(1789) 版元: 咄本 2巻 |

||

|

冠言葉七ッ目干支記 絵:喜多川歌麿 作:唐来参和 |

出版年: 寛政1年(1789) 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 3冊 |

||

|

嗚呼奇々羅 絵:喜多川歌麿 作:山東京伝 |

出版年:寛政1年(1789) 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 2冊 |

||

|

忠孝遊仕事 絵:喜多川歌麿 作:市場通笑 |

出版年:寛政2年(1790) 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 3冊 |

||

|

雄長老寿話 絵:喜多川歌麿 作:紀定丸 |

出版年:寛政2年(1790) 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 3冊 |

||

|

玉磨青砥銭 絵:喜多川歌麿 作:山東京伝 |

出版年:寛政2年(1790) 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 3冊 |

||

|

本樹真猿浮気噺 絵:喜多川歌麿 作:蔦唐丸(蔦屋重三郎) |

出版年:寛政2年(1790) 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 3冊 |

|

辰巳婦言 絵:喜多川歌麿 作:式亭三馬 |

出版年:寛政10年(1798) 版元: 洒落本 4巻 |

|

聞風耳学問 絵:喜多川歌麿 作:一返舎一九 |

出版年:享和2年(1802) 版元:西村屋与八 黄表紙 3冊 |

||

|

明花春為化 絵:喜多川歌麿 作:内新好 |

出版年:享和2年(1802) 版元:西村屋与八 黄表紙 3冊 |

||

|

御誂染長寿小紋 絵:喜多川歌麿 作:山東京伝 |

出版年:享和2年(1802) 版元:蔦屋重三郎 黄表紙 3冊 |

||

| 喜多川歌麿 略年譜 | |

| 宝暦3年 (1753) |

歌麿はこの年に生まれたとされているが確証はない。幼名を勇助。出生地は江戸、川越、京都など諸説ある。 |

| 明和2年 (1765) |

このころ、狩野派の絵師鳥山石燕に入門。何らかの理由で親と生き別れて、縁があって鳥山石燕に引き取られたと推測される。根津・上野忍岡に住んでいた。親の職業等は全くの不明。 この年に鈴木春信が多色刷りの「錦絵」と称された浮世絵版画を刊行。江戸の人気を得る。 |

| 明和7年 (1770) |

石要の名で歳旦帳「ちよのはる」の挿絵を描く。3個の茄子を描いた歌麿の最初の作品とされる。歳旦帳とは連歌や俳句をたしなむ人が正月の会で披露する句を掲載した冊子のこと。その後石燕の門下として挿絵を多く手掛ける。石要を改め北川豊章を名乗る。 |

| 天明1年 (1781) |

蔦屋から刊行された黄表紙「身貎大通神略縁起」の挿絵を描く。このときに(忍岡)歌麿と名乗る。またこの仕事が縁で当時新進気鋭の版元であった蔦屋重三郎と結びつく。このとき蔦屋重三郎32歳。歌麿29歳。 |

| 天明3年 (1783) |

蔦屋の伝手で狂歌サロンに出入りし、狂歌名「筆の綾丸」を名乗る。住まいも根津から新吉原にあった蔦屋の家に寄寓する。また、姓のなかった歌麿は蔦屋の養家の本姓であった喜多川を名乗り、黄表紙の挿絵を盛んに描いて喜多川歌麿と署名するようになる。 |

| 天明7年 (1787) |

田沼意次が失脚して松平定信が老中首座となる。定信による改革が始まり、狂歌本、浮世絵の出版統制が始まる。著名な狂歌人であった太田南畝(もともとは武士)が狂歌仲間との付き合いを断つ。 |

| 天明8年 (1788) |

蔦屋と歌麿は世情に反抗するように枕絵「歌まくら」を刊行。枕絵とはいわゆる春画。とはいえ、この春画は大英博物館にも所蔵されているもので歌麿が海外で評価される理由の一つとなっている。 |

| 寛政3年 (1791) |

蔦屋刊行の山東京伝作の洒落本が摘発されて、蔦屋は身上半減(財産半分を没収)の刑を受ける。このころ約1年の間、歌麿は浮世絵を描いていない。 |

| 寛政4年 (1792) |

蔦屋より美人大首絵のシリーズ「婦人相学十躰」を刊行。女性をバストサイズで描いた画期的な構図で評判を得る。寛政6年(1794)鳥居清長の引退により歌麿は名実ともに美人画の第一人者となる。 |

| 寛政5年 (1793) |

実在の町娘三人(両国薬研堀のせんべい屋の娘、高島屋おひさ。富本節の名取、豊ひな。浅草寺近くの水茶屋の娘、難波屋のおきた。)を描いた浮世絵が空前のヒット作となる。 |

| 寛政6年 (1794) |

幕府は美人画に名前を書き入れることを禁止する。歌麿はこれに対抗して、背景等に符丁を書き入れ、描かれた女性の名前がわかるように工夫した「判じ絵」を描く。 |

| 寛政6年 (1794) |

蔦屋から東洲斎写楽の役者絵が刊行される。写楽は約10カ月の短期間で忽然と消える。 |

| 寛政8年 (1796) |

幕府は判じ絵を描くことを禁止する。 |

| 寛政9年 (1797) |

歌麿は働く女性をモデルとしたシリーズを刊行。働く女性の色気を表現。「鮑取り」など海女の半裸身姿を描く。 |

| 寛政12年 (1800) |

幕府は美人大首絵の出版を禁止。歌麿は「山姥と金太郎」を題材とした浮世絵を多く描く。 |

| 文化1年 (1804) |

「青楼絵抄年中行事」を刊行。”紫屋”歌麿と名乗る。最後の絵に描かれている巨大なクジャクを描く絵師は歌麿自身とされている。 この年、歌麿は「太閤五妻洛東遊観之図」が原因で入牢3日、手鎖50日の刑を受ける。その当時は太閤秀吉と実名を使用することは禁止されていたが歌麿は不覚にも(あるいは挑戦したのか)実名を記した。おりしも絵本太閤記が刊行されブームになっていたが、それには実名を使わず真柴久吉とか此下東吉などと表現していた。歌麿の絵は太閤ブームに危機感を持っていた幕府役人の好餌となってしまったようだ。また5人の妻と遊行する太閤が当時の将軍の私生活を揶揄するものとみなされたことも理由のようだ。この刑が原因で死を早めたともいわれる。 |

| 文化3年 (1806) |

この年、9月20日歌麿死す。 |

| ページトップ |

| Copyright(C)tenjikuroujin.jp All rights Reserved |